100円玉や500円玉など日本のお金を製造する「造幣局」で世界屈指の貨幣「新五百円硬貨」が製造される瞬間を見てきた

1871年の創業以来、日本国内で流通する1円・5円・10円・50円・100円・500円といった6種類の貨幣の製造及び、文化勲章などの勲章の製造、国民栄誉賞の盾やオリンピックメダルの製造などを行っているのが「造幣局」です。日々何気なく使用している貨幣が一体どのようにして造られているのか気になったので、造幣局の本局のある大阪市北区天満で行われている工場見学に参加してみたところ、2000年に発行開始した「五百円ニッケル黄銅貨(新五百円硬貨)」には貨幣を偽造されないようにするための驚きの技術が詰め込まれまくっていることがわかりました。

独立行政法人 造幣局

http://www.mint.go.jp/

造幣局の本局は桜宮橋の西側にあります。

造幣局の工場見学は以下の専用サイトから事前に予約可能。しかし、2016年の10月からは事前予約なしでも当日に見学枠に空きがあれば飛び込みで参加可能になったそうです。

予約申込サイト | 見学予約システム/Mint Tour Reservation System

工場見学に行く場合、国道一号線沿いの北門から入るのが良さげ。北門側には受付があるので、ここで身分証明書を提示して工場見学の整理券とバッチを受け取ります。

そして、北門側にある造幣局の製品販売所である「ミントショップ」に向かいます。ミントショップの2階には工場見学にやってきた人たち向けの待合所があるので、ここで造幣局のガイドさんが来るのを待ちます。

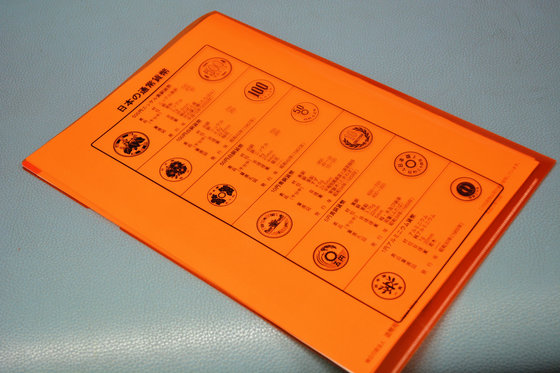

貨幣工場に向かう前、まずは造幣局や貨幣の資料を受け取ることができます。資料は造幣局オリジナルのファイルに入っており、ファイルの裏側には日本の通常貨幣の素材や発行年など詳細な情報が書かれているのがポイント。

そのまま工場見学に向かうのではなく、まずはスライドショーを使った造幣局の概要説明がスタートします。造幣局で造られているのは1円・5円・10円・50円・100円・500円といった6種類の貨幣で、1000円・2000円・5000円・10000円といった紙幣は国立印刷局が印刷を行っています。

造幣局では、貨幣の他に「大勲位菊花章」や「文化勲章」といった勲章・褒章の製造も行っています。

◆貨幣課工場の見学へ

概要説明が終わったら外に出て工場見学へ出発。北門側から「桜の通り抜け」で有名な桜並木を南に歩き……

造幣博物館の……

脇から建物内に入ります。

ここに置いてあるのは慶応4年(1868年)に閉鎖状態だったイギリスの香港造幣局から購入したフランス製圧印機(黒)と、明治5年(1872年)に購入されたドイツ製圧印機(緑)。

「観覧者順路」の表示に従って建物内へ。

見学できるのは「貨幣課工場」で、成形工場、圧印・検査工場、計数・袋づめ工場の4箇所を順番に見学していきます。

・成形工場

そんなわけで最初にやってきたのは「成形工場」。2階の観覧廊下から1階にある成形工場を見学します。見学当日、成形工場では10円・100円・500円貨幣の製造が行われており、一番手前の見やすい製造ラインでは500円貨幣(新五百円硬貨)が製造されていました。

成形工場ではまず最初に貨幣の素材となる金属を運び込みます。

写真に写っているのは新五百円硬貨の素材であるニッケル黄銅(銅72%、亜鉛20%、ニッケル8%)を薄い板状に巻いた「コイル」。

このコイルを「圧延板」で新五百円硬貨の厚さに仕上げます。

最初にやってくるのは「圧穿機(あっせんき)」。

ここで板状のニッケル黄銅を以下のようにコイン状に打ち抜きます。

打ち抜いた円形の板は「円形(えんぎょう)」と呼ぶそうです。

次にやってくるのは「圧縁機(あつえんき)」。

観覧ゾーンからは見えづらいですが、圧縁機はこんな見た目です。

圧縁機では貨幣の形に打ち抜いた円形の縁部分にふくらみをつけ、貨幣の表と裏の模様をつけやすくします。

縁のついた円形がコレ。コインの縁部分が少しだけ盛り上がっているのがよくわかります。

続いて「焼鈍炉」で圧縁済みの円形を加熱、円形を熱することで圧印しやすくするわけです。

焼鈍した円形はくすんだような見た目に。

さらに、焼鈍した円形は「洗浄・脱水・乾燥機」で洗い、油などの汚れを落とします。

観覧ゾーンからは見にくいですが、洗浄機はコレ。

その隣にあるのが脱水機。工場見学時はグワングワン回転しながら円形を脱水していました。

そして最後に乾燥機に入れられ……

出てくるとこんな見た目になります。

脱水後はそのまま「計数機」に運び込まれ、圧穿された円形と個数が一致しているかを確認するわけです。

脱水機から流れてきた円形。

成形工場にはほとんど人の姿が見当たらなかったのですが、計数機の側でひとり工場の作業員を発見。

・圧印工場

次はフロアを移動して「圧印工場」にやってきました。

圧印工場には以下のような機械が無数に並んでおり、至る所で円形に模様をつけ、貨幣を造り上げます。

圧印工場の奥にある圧印機しか稼働していなかったため、圧印の様子はモニターで見ることになりました。

これが圧印機。使用しているのはドイツのシュラー製の横型圧印機で、1分間に750枚を圧印できるそうです。

圧印された貨幣がコレ。

出来たてホヤホヤの新五百円硬貨。

圧印された新五百円硬貨は模様に傷や汚れがないか検査されます。検査では2台のカメラで貨幣の表と裏を撮影し、正貨の画像と比較して正貨・不全貨の判定を行うそうです。ただし、造幣局の職員さんによると圧印の精度が高いので検査ではじかれるものはほとんど無いとのこと。

貨幣を製造する際の圧印力は、新五百円硬貨の場合、横型圧印機で約780KNとのこと。この「約780KN」は、78トンと同じでkgで表すと「78000kg」というトンデモナイ圧力がかけられています。

圧印工場内を走り回るこれは「AGV無人搬送車(プリメックス)」。成形工場から円形を圧印工場まで運んできて、圧印後の貨幣を貨幣倉庫に運び込む役割も担っています。工場内はプリメックスが7台走っており、1分間に60メートルのスピードで850kgまでの重量を運ぶことが可能です。なお、プリメックスの動力は電気で、バッテリーがなくなると自動で補給充電しに帰って行くとのこと。

新五百円硬貨の場合、圧印機1台の生産量は27万2000枚。これは1分間に750枚、つまりは37万5000円を造り出しているということのようです。

世界有数の高額面硬貨である新五百円硬貨には、貨幣の偽造を防止するために優れた技術が複数駆使されています。偽造防止技術の中でも特に注目すべき加工が「微細点」「微細線」「斜めギザ」「潜像加工」の4点。

これが新五百円硬貨。数字の500が入っているのが裏面です。

-微細点と微細線

こっちが表面。表面には桐の花と葉が圧印されており、この桐の葉の根元部分に「微細点」、表面の上部にある「日本国」の文字部分には「微細線」が入っています。

-斜めギザ

新五百円硬貨では貨幣側面のギザギザ模様を斜めにすることで偽造抵抗力を向上させています。この斜めについたギザギザ模様は「斜めギザ」と呼ばれており、新五百円硬貨は大量生産型では世界初の斜めギザ採用貨幣となっており、日本の他、アメリカなどでも特許を取得しているそうです。

-潜像加工

貨幣を見る角度、つまりは光の明暗の差を用いた偽造防止技術が「潜像加工」です。新五百円硬貨の裏面(数字の書かれた面)に様々な角度から光を当ててみると、500の数字のゼロの中に「500円」という文字が浮かび上がりますが、これが潜像加工による模様というわけです。

これらの特殊な加工は、圧印機に取り付けられた表極印と裏極印で円形をプレスする際に模様として浮き上がってくるようになっています。

各貨幣の刻印は以下の通り。

円形と圧印後の100円貨幣も展示されています。

さらに、本日できたての……

100円貨幣も展示されていました。百円玉にはしっかり「平成28年」と刻印されています。

他にも、圧印工場では貨幣製造数の推移をグラフ化したものや……

昭和23年から平成27年までの貨幣製造枚数を示した図表まで、360度どこを見ても貨幣にまつわる情報がいっぱいでした。

・計数・袋づめ工場

工場見学最後の場所が「計数・袋づめ工場」。

他の工場と同じく機械が並んでいるのですが……

機械の中で貨幣が袋に詰められている様子が見られます。

貨幣が入れられる袋はこんな感じ。

貨幣はすべて同じ貨幣袋に入れられて日本銀行に送られ、その後、全国の市中銀行に送られ、一般消費者の手元に届くこととなります。その貨幣袋は500円なら2000枚、100円なら4000枚といった具合に貨幣によって中に入れられる枚数が異なってきます。また、貨幣袋のサイズは同じでも貨幣によって袋の重量は異なり、100円貨幣が入ったものの場合はなんと19.2kgもの重さになるそうです。

貨幣袋を封緘するための留め具は袋の中に入れられる貨幣の種類によって異なっており、中に入っている合計金額も表示されます。

これをロボットアームが自動で積み上げていき……

一定数になると工場の作業員がきれいに貨幣袋が積まれているかを確認。

そして貨幣袋の山にネットをかけて、プリメックスに運んでもらいます。

◆造幣博物館

これが造幣局の本局での工場見学で見られる一部始終となっており、袋づめまで見たらそのまま併設されている「造幣博物館」に移動します。

造幣博物館の開館時間は9時から16時45分(入館は16時まで)。入館料は無料で工場見学に行かなくても1階から入館することが可能。工場見学の場合は観覧ゾーンと造幣博物館の3階部分がつながっているので、造幣博物館の3階から館内を回ることとなります。

博物館の3階では日本の貨幣の歴史を追うことが可能で、皇朝十二銭の1番目であり、日本で最初の流通貨幣と言われる「和同開珎」が展示されていたり……

豊臣秀吉が室町将軍家の御用彫金師後藤家に造らせたのが最初と言われる「大判」も展示されていたりします。

展示されている大判や金貨は価格がわかるように以下のような表記もあります。

「元禄大判」はなんと5000万円もの価値があるとのこと。

他にも以下のように縦に伸びるクリアケースにも展示ぶつが入っています。

展示品の解説も書かれており……

貴重な大判の実物を間近で見られます。これは1589年(天正17年)に造られた「天正長大判」。

1591年(天正19年)に造られた「天正菱大判」。

天正菱大判の裏面には重さを調節するため、小さな重りがちょこんとつけられています。

さらには造幣局の横を流れる大川でしじみ狩りをしていたおじいさんが川底から発見したという「竹流金」や……

「菊桐金錠」など。

明治時代の「1円銀貨」や……

「20円金貨」など、現代流通している貨幣に至るまでの日本の貨幣の歴史を実物を見ながら学べるようになっています。

展示品の中には世の中に出回らなかった「幻の貨幣」なども展示されています。

現在日本で流通している1円・5円・10円・50円・100円・500円の貨幣がいつ誕生し、デザインがいつ変更されたのかを示した図表が以下の写真。ひとつのマス目に貨幣が2つ並んでいるのが貨幣のデザインが変更されたタイミングです。この図表を見ると、新五百円硬貨が発行されたのは2000年であることや、現行の貨幣デザインの中で最も古いのは1円玉のデザインであることなどがわかります。

造幣博物館では他にも日本の記念貨幣や……

アニメとコラボした珍しい「プルーフ貨幣」

ニュージーランドで発行された映画「スター・ウォーズ」のデザインが施されたニュージーランド銀貨

円形ではなくオーストラリア大陸の形をしたコイン

カーボンフリーズしたハン・ソロを見事にコイン上で再現した2ドル銀貨

立体的な3D銀貨など、世界の珍しい貨幣を見ることができます。

博物館内には体験コーナーも用意されており……

ここでは実物の貨幣が入った貨幣袋を手で持ってみることができるようになっています。

貨幣袋は間近で見てみると想像以上にサイズが小さいです。しかし、その重さはゆうに10kgをオーバーしており、見た目のコンパクトさとのギャップに驚かされます。

なお、工場見学の待ち合わせスペースであるミントショップの1階ではさまざまな記念貨幣などが販売されているので、工場見学&造幣博物館を満喫したあとは立ち寄ってみるのも大いにアリです。

・関連記事

全131種類の桜が咲き乱れる大阪造幣局の「桜の通り抜け」に行ってきた - GIGAZINE

世界最強かもしれない日本の500円玉を世界中の通貨と比較してみた - GIGAZINE

重さ1トン、世界で最も大きなコインができるまで - GIGAZINE

チリの50ペソ硬貨にスペルミスが発覚、「CHILE」が「CHIIE」になっていたとして担当者がクビに - GIGAZINE

世界で最も価値の低い通貨トップ5 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 取材, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article I saw the moment when the world's top cu….