デンキウナギがなぜ相手に飛びつくのかという理由が研究で判明

1800年に博物学者・フンボルトが目にした「デンキウナギが馬を倒した」という光景は、それから200年以上にわたって確認されてきませんでしたが、このたび、ヴァンタービルト大学の研究者がこの状況を再現し、実際にデンキウナギが敵に飛びつく習性を確認して、逸話が本当であった可能性が高まったことがわかりました。

Leaping eels electrify threats, supporting Humboldt’s account of a battle with horses

http://www.pnas.org/content/early/2016/06/01/1604009113

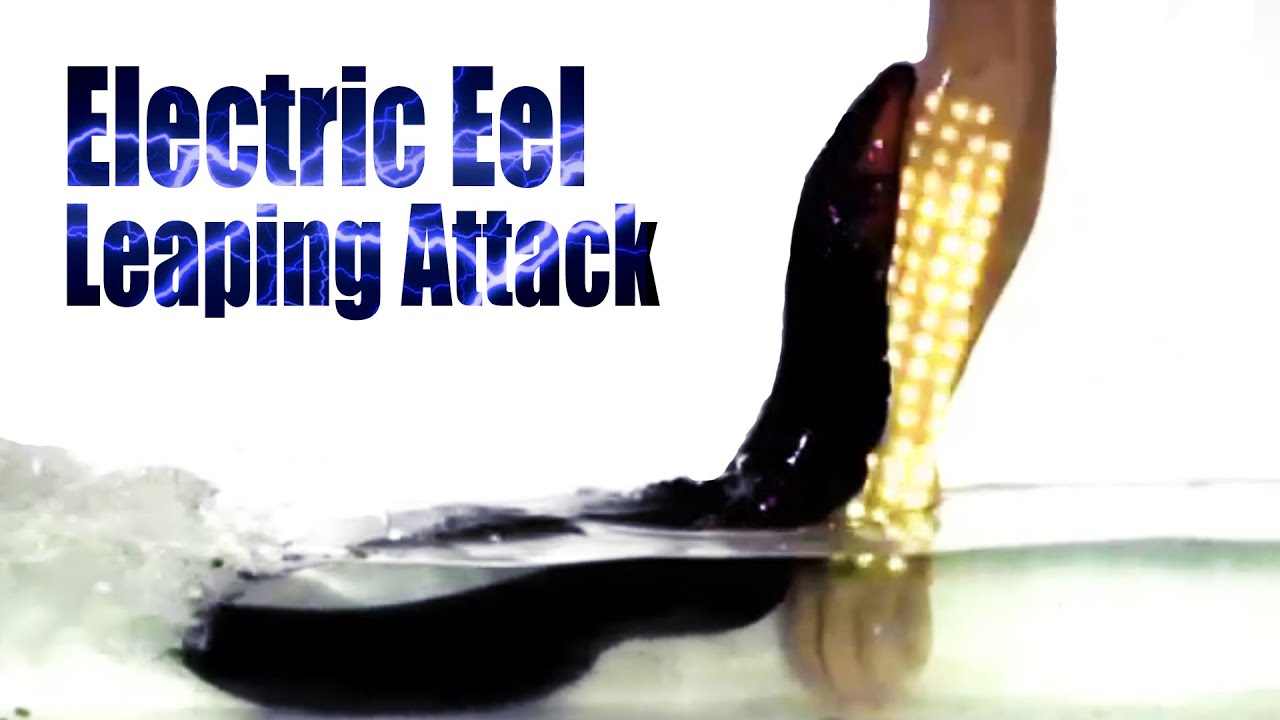

実際に、デンキウナギが獲物に飛びつくムービーもあります。

Electric Eels Make Leaping Attacks - YouTube

デンキウナギは南米・アマゾン川やオリノコ川に住む、強力な電気を起こすことで知られる魚です。

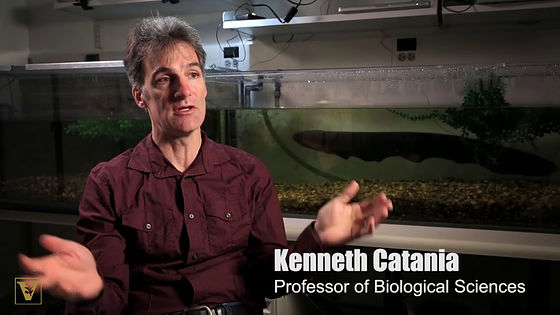

実験を通じてデンキウナギの習性を確認した、ヴァンダービルト大学のケネス・カタニア教授。

今回、カタニア教授が見つけたのは、デンキウナギがまるでジャンプするかのように獲物に飛びつき電気を流す習性についてです。

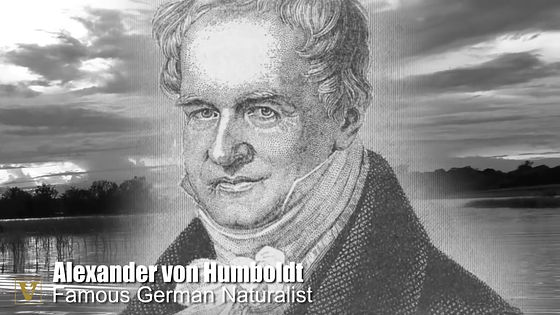

実は、この習性は1800年に南米を旅したドイツの博物学者アレクサンダー・フォン・フンボルトが確認したものでしたが、その後、200年以上にわたって確認が取れていませんでした。

フンボルトは「デンキウナギが泥の中から馬の足めがけて飛び出してきて、ウナギに飛びつかれた馬2頭が感電して倒されてしまった」と書き記していました。

カタニア教授は同じような状況においてデンキウナギがどのような動きを見せるのかという実験を行いました。なお、用いられているのは作り物の腕で、電気が通ると中の電球が光るように作られています。腕が近づいてくると、デンキウナギは水から顔を出し……

「飛びつく」というよりは、腕にぬぬぬっと這い上がりました。このとき、すでに電気は流れています。

さらにデンキウナギは上へ。肘あたりにまで電気が流れています。

十分に感電させたと判断すると、デンキウナギは水中へ戻っていきました。

同じく、作り物のワニの頭部で試すと……

作り物の腕と同じように、デンキウナギはワニの頭にのしかかって電気を流していきました。

模式図にするとこんな感じ。デンキウナギの体はいわば電池のようなもので、水中にいる状態だとその力はかなり減衰します。そこで、対象に+極にあたるアゴを押しつけて放電するのですが、このとき、アゴの位置が水面から離れているほど効果はてきめんに現れるので、できるだけ上の方をめがけて飛びかかってくるというわけです。

by K.C.Catania、Vanderbilt University

ちなみに、フンボルトがデンキウナギに出くわしたときは、5分で2頭の馬がやられてしまい全滅を覚悟したものの、デンキウナギが疲れてしまったため被害は広がらず、デンキウナギは小さな銛であっさりと捕まえられ、馬も落ち着きを取り戻したとのこと。放電後のデンキウナギが疲れるというのは現地では知られていて、捕獲時には水面を叩いてわざと放電させて弱らせるという漁法が使われるそうです。

・関連記事

家畜の生き血をすする南米の伝説の怪物「チュパカブラ」の正体 - GIGAZINE

「ウナギ」の脂を落とせば「アナゴ」になるかを実験したムービー - GIGAZINE

手や足や頭からバリバリ放電しながら戦う2人のムービー「ELECTRICITY FIGHT」 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, サイエンス, 生き物, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article A study revealed why Deng Yuenagi jumps ….