なぜ満場一致の意見を信じるべきでないのか?

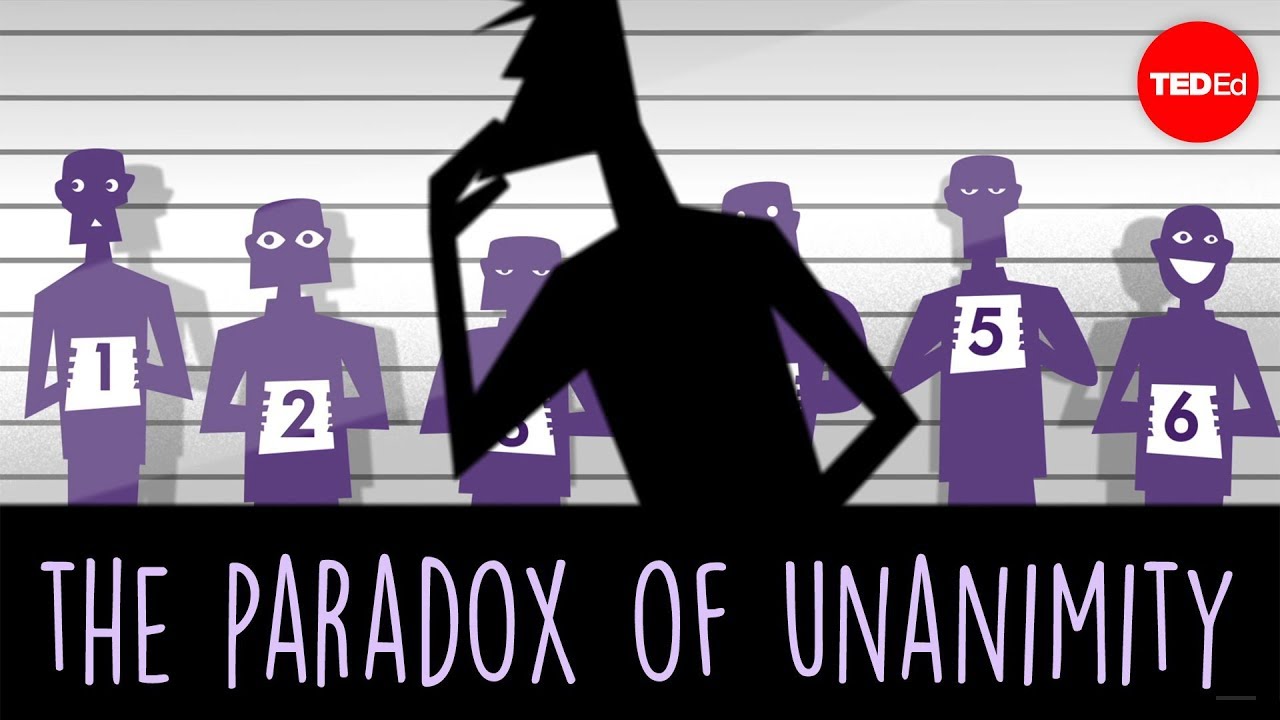

学校・会社などどんなコミュニティにおいても意見の一致は非常に重要です。しかし、「完全な意見の一致」が起こった時に、結論を出すに至ったプロセスやシステムを疑うべき状況というものが存在します。「満場一致のパラドックス」と言われる状態について、TED-Edがアニメーションでわかりやすく解説しています。

Should you trust unanimous decisions? - Derek Abbott - YouTube

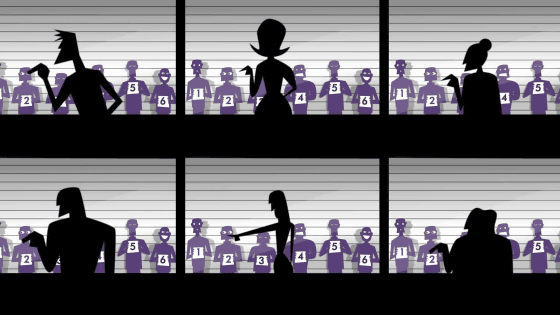

銀行強盗が起こった時、刑事が何とかして容疑者を数人にまで絞り込んだとします。

容疑者を1列に並べ、10人の目撃者に「あなたが見たのはどの人か?」ということを聞いたとして、6人の目撃者が同じ1人を犯人だと断定したら大きなヒントになるはず。

10人の目撃者が同じ人を指し示したのなら、あなたは、事件は解決したも同然と思うかもしれません。

しかし、実はこれは間違い。

私たちの社会は、大部分が「多数決」と「意見の一致」から成り立っています。

会社のミーティングから……

政治

映画を始めとするエンターテイメントの世界まで。

そのため、意見の一致は非常に大切なものになってくるのですが、実は意見の一致が100%に近づくほど信頼性が下がっていく状態が存在します。これが「満場一致のパラドックス」です。

満場一致のパラドックスを理解するカギとなるのは、全体的に見ると不確実なことが……

ある一定の状況に含まれているというシチュエーション。

例えば、バナナの中に1つだけリンゴが混じっていた時は、満場一致でリンゴが特定されてもおかしなことはありません。これはバナナとリンゴの違いが明白であるため。

一方で、コインを100回投げた時に、コインが表を示す割合は50%ほどになるはず。そのため、表の確率が100%に近づいた時は疑問を持ち始めるべきです。

この時、疑うべきなのは人ではなく、コインの方。相違や不一致があるはずのことに対して「満場一致」が起こった時は、結果を出すに至ったシステムの方に問題がある可能性があります。

もちろん、「容疑者を指し示す」という行為はコインを投げる行為ほどランダムではありませんが、だからといって「バナナの中でリンゴを当てる」ということほど明白なことではありません。

実際のところ、1994年の研究では、たとえどんなに自信を持っていても、目撃者のうち48%が間違った容疑者を指し示すということがわかっています。

短時間の視覚情報は記憶の中で容易に変形されてしまうので、確実で信頼できるものとは言えません。

そのため、容疑者の特定における満場一致の結論は、系統誤差が起こっていたり……

容疑者の候補にバイアスがかかっているように思えてくるわけです。

測定の方法に原因があって誤差が起こるという系統誤差は、人間が判断を下す場所でなかなか顕在化しません。

1993年から2008年にかけて、ヨーロッパの犯罪現場の各地で同じ女性のDNAが検出され、謎の犯人は「ハイルブロンの怪人」と呼ばれました。DNAは精密に検査をされるので間違っているはずはありません。そのためハイルブロンの怪人を突き止めるべく何年も調査が進められたのですが、調べれば調べるほど、つじつまの合わない事実が出てくるという事態に。

これは実は、DNAを採取した綿棒に最初からDNAがついていたため。

綿棒の製造工場では作業が手で行われていたため、従業員の女性のDNAが綿棒に付着していたのです。ハイルブロンの怪人は無実の一般女性だったわけです。

また2002年に行われたサダム・フセインの選挙にも系統誤差は存在しました。

フセインは100%で大統領に信任されましたが、もちろんこれは本当に100%の信任を達成していたのではなく、システム事態に問題があったのです。

満場一致は必ずしも間違っているわけではありません。明確で間違う可能性が少ないことについては満場一致も起こります。

ただし、実社会の多くの場面において満場一致は起こらないもの。

もし完璧な合意があったとすれば、そこにはシステムに影響を及ぼす「隠れた要素」が高い確率で存在します。

どんなに調和を求めて努力しても……

エラーや不合意が発生するのは自然なこと。

「完璧な結論」とはむしろ不自然なものなので、意見の相違が起こりうる場面で満場一致が起こった時は一度疑いの目を向けてみるべきです。

・関連記事

先入観に縛られて適切な判断を鈍らせる「確証バイアス」を回避する方法 - GIGAZINE

意思決定時に強く信じれば信じるほど真逆の結果を招いてしまう「バイアス」とは? - GIGAZINE

何かを選ぶ時に正しく判断するのに知っておくべき11の心理学・精神医学・行動経済学的要素 - GIGAZINE

集合知が衆愚になるのはバイアスが原因、そして衆愚化するのを防ぐ方法 - GIGAZINE

Googleが社員教育で実施している「無意識バイアス」の講義を徹底解説 - GIGAZINE

あなたの問題解決能力をテストするパズルで学ぶ「確証バイアス」 - GIGAZINE

人間の言語は幸福な方へバイアスがかかっていることが判明 - GIGAZINE

なぜ「自分が選んだ道に限っていつも渋滞している」と感じてしまうのか? - GIGAZINE

スポーツファンが応援するチームを自分自身と混同してしまう心理とは? - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article Why should not we believe unanimous opin….