携帯電話ユーザーが「いつ、どこにいるのか」を把握し、あらゆる分野で活用する「モバイル空間統計」をNTTドコモが解説

今日の日本社会において、携帯電話は無くてはならない存在となりつつありますが、5600万人以上という圧倒的なユーザーを抱えているNTTドコモが、「どのような層が、どのような時間に、どのような場所にいるのか」を把握することで「社会」が見えてくる「モバイル空間統計」についての発表を行いました。

「人の動きを把握できる」ということは、防災や産業などのあらゆる面で社会にとって非常に大きな意味を持ちますが、実際に全国の人口分布や、特定の場所における人口構成、移動人口などをイメージ化したデモンストレーションが実施され、「モバイル空間統計」がどのようなものであるのかが分かりやすく解説されています。

詳細は以下から。

本日都内で報道陣向けに発表会が行われました。

NTTドコモ先進技術研究所 所長 村瀬淳氏

NTTドコモ先進技術研究所 ネットワークシステム研究グループ 主幹研究員 岡島一郎氏

NTTドコモ 経営企画部 中期戦略担当部長 森健一氏

東京大学 非常勤講師 兼 柏の葉アーバンデザインセンター 副センター長 三牧浩也氏

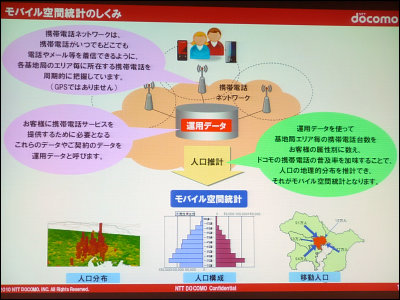

これが「モバイル空間統計」の仕組み。携帯電話は周期的に基地局と交信していますが、ユーザーの情報と基地局の位置情報を組み合わせることで、「どのような層が、どのような時間に、どのような場所にいるのか」を統計データ化できるという仕組み。

実際に「モバイル空間統計」がどのようなものであるのかを解説するデモンストレーションが行われました。全国の人口分布や、特定の場所における人口構成、移動人口などをイメージ化することが可能です。

日本全国の人口分布のイメージ。大半の人が自宅で眠っていると思われる平日の深夜2時はこんな感じ。

朝8時になると東京、名古屋、大阪の3大都市圏の人口が増加していることが分かります。

平日15時。都市部に人口が集まっているのが顕著です。

20時。都市部に集約していた人口は減少を始めています。つまり多くの人が郊外へ帰宅し始めているということになります。

今度はより分かりやすく、渋谷や新宿、池袋、上野、東京といった都内の主要ターミナル周辺の人口分布。平日の朝4時であるにもかかわらず、新宿や東京近辺には人が多いという結果に。

朝8時になると一気に人口は増大。会社が密集している東京などは人口の伸びが顕著です。

朝9時。さらに人口が増大しています。

12時。よく見ると埼玉方面にも人口が密集しているのが分かります。

17時。まだまだ都内に人は多いのですが、埼玉方面の人口が12時よりも増加したほか、新宿の人口も大きく増加。授業を終えた学生などの若年層によるものでしょうか。

19時。仕事を終えた会社員が帰宅し始めるのか、東京近辺の人口が減少を始めるのとは対称的に、渋谷や新宿、池袋といった歓楽街のあるターミナルに人が多く集まっています。

20時になると東京近辺の人口が目に見えて減少。各ターミナルからも人が減り始めます。

23時。多くの人が帰宅した後です。昼間との人口差が著しいですね……。

さらに若者に人気の「新宿」と、高齢層を中心に人気の街「巣鴨」の人口構成を比較。平日の12時ではこんな感じ。新宿と巣鴨では人口自体が違いすぎますが、年齢層の違いが非常に興味深い結果に。

20時になると、新宿はさらに極端なピラミッド型の人口構成になります。

最後に東京都千代田区への流入人口。平日3時の時点では移動人口はほとんどありません。

朝の9時。人口が一気に流入しているのが分かります。

15時時点でも状況はほぼ同じ。

しかし19時になると減っているのが分かります。このように、「モバイル空間統計」を利用すると人の動きを統計的に把握することが可能になるというわけ。

「モバイル空間統計」を作成する手順。あくまで集団の人数のみを表す人口統計であるため、ユーザー個人を特定することはできない仕組み。また、NTTドコモは自主ルールとして「モバイル空間統計ガイドライン」を策定しています。

「モバイル空間統計」は携帯電話を利用したものであるため、統計情報はFOMAのサービスエリアや基地局の設置間隔に依存したものとなります。

将来像はこんな感じ。まちづくりや、災害時の帰宅困難者の把握などの防災計画といった、社会全体にメリットがある公共分野や学術研究分野、そしてマーケティング情報として産業分野で活用することで、経済の発展に寄与するなど、あらゆる分野で生きてくることが期待されています。

なお、NTTドコモは2010年11月1日から2011年3月31日まで、千葉県柏市で東京大学と「モバイル空間統計」のまちづくり分野での有用性の検証を行うそうです。

共同研究のイメージ。柏市の季節や曜日、時間による属性別人口の変動の推計や、柏市内の施設と人口の変動との関係性分析などを行った上で、都市空間の有効利用計画を立案するというものです。

なお、この研究はNTTドコモ社外の有識者による「モバイル空間統計による社会・産業の発展に関する研究会」での検討結果を参考にして進めています。

会場で行われた質疑応答は以下。

毎日新聞の小島:

モバイル空間統計については、これから社会に提供していくということなのか?

NTTドコモ:

これからです。

小島:

「産業分野」というのが出ているが、マーケティングに使いたいという企業にデータを有料で提供していくのか?

NTTドコモ:

まずはデータの信頼性などが十分なレベルに達しているかどうかを共同研究でチェックする段階です。実際の応用については公共分野から進め、検証をした上で将来的には産業分野にも展開するかもしれません。

国勢調査は4年に1度、10月1日時点の昼間人口(会社や学校にいる時間帯)と夜間人口(家にいる時間帯)のみのデータしか出ていませんが、「モバイル空間統計」ではより多くの情報を得ることができるため、データの信頼性の検証を進めていきます。

ケータイWatchの関口:

柏市でフィールドテストをするということだが、柏での人口の流出入をチェックするということなのか。他の地域での街づくりに生かせるデータになるのかも、これから検証するということなのか。

NTTドコモ:

移動人口や人口分布、構成なども対象である。柏市以外については今回柏市をフィールドに研究する上で、柏市に依存する部分と、他の都市でも応用できる部分があると思うが、今後成果を展開していく予定である。

日本経済新聞社の渡辺:

ビジネスとしての展開時期などは?契約者にデータを使うといった説明はしているのか?高齢者は携帯電話をあまり利用していないと思われるが、使っていない層に関してはどう考えているのか。

NTTドコモ:

研究所としてはいつまでにビジネスとして展開するということは申し上げられないが、なるべく早くビジネスに貢献できるようにはしたい。しかし検証する部分が多いので、すぐさまというわけにはいかない。契約者への説明については、自主ルールを策定しており、東京大学と共同研究を行うということをユーザーに周知していくことを考えています。コールセンターも設置する予定です。

高齢者については、確かにご指摘いただいたところがありますし、高齢者の名義ではなく、家族名義で契約しているというケースもありますので、今回の共同研究で検証していきたいと思っています。

NHK 科学文化部の岡本:

auさんやソフトバンクさんを含めて、このような研究は初めてなのか?そもそもデータが利用者の実態に即しているのかはどうやって確認するのか。

NTTドコモ:

弊社で把握している限りでは、初めての取り組みである。「モバイル空間統計」から得られたデータの確認方法については街のさまざまなデータを駆使する予定で、例えば「公園の利用実態調査」などのデータがある場合、そのデータと「モバイル空間統計」を比較することで、確認することができます。

NTTドコモのプレスリリースは以下。

報道発表資料 : 「モバイル空間統計」を活用したまちづくりに関する共同研究を東京大学と実施 | お知らせ | NTTドコモ

・関連記事

NTTドコモが発売予定のスマートフォン7機種、ワンセグ対応や廉価モデルなども登場へ - GIGAZINE

NTTドコモの高速通信サービス「LTE」のブランド名は「Xi(クロッシィ)」に決定 - GIGAZINE

NTTドコモ、スマートフォンも音声端末も充電可能な外付けバッテリー「FOMA 補助充電アダプタ 02」を発売 - GIGAZINE

携帯電話でも「裸眼で3D」時代が到来か、NTTドコモの「携帯型多視点裸眼3Dディスプレイ」 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 取材, モバイル, ネットサービス, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article NTT DoCoMo explained "mobile space stati….