「ピタゴラスの定理」はピタゴラスが生まれる1000年以上前の粘土板にも記されている

「2辺(a、b)上の2つの正方形の面積の和は、斜辺(c)上の正方形の面積に等しくなる」という三平方の定理は、「ピタゴラスの定理」とも呼ばれ、古代ギリシャのピタゴラスが発見したとの逸話が残されています。しかし、ピタゴラスが生まれる1000年以上前にバビロニアで作られたとされる粘土板に、三平方の定理について記されていたことが明らかになっています。

Pythagoras: Everyone knows his famous theorem, but not who discovered it 1000 years before him | Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing

https://link.springer.com/article/10.1057/jt.2009.16

The Pythagorean Theorem was discovered by the Babylonians 1000 years before Pythagoras was born

https://www.voxnews.al/english/histori/teorema-e-pitagores-ishte-zbuluar-nga-babilonasit-1000-vjet-perpara-se-p-i49543

Pythagorean Theorem Found On Clay Tablet 1,000 Years Older Than Pythagoras | IFLScience

https://www.iflscience.com/pythagorean-theorem-found-on-clay-tablet-1000-years-older-than-pythagoras-70934

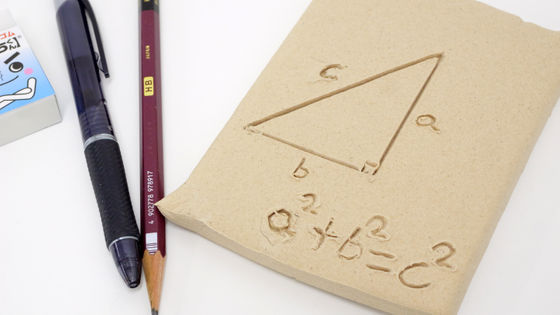

「三平方の定理」とは、直角三角形において、斜辺の長さをc、直角を挟む2辺の長さをa、bとすると、「a²+b²=c²」という等式が成り立つというもので、古代ギリシャの数学者・ピタゴラスから名前を取って「ピタゴラスの定理」と名付けられています。

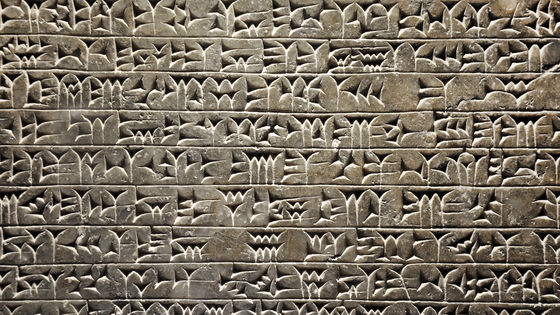

しかし、ピタゴラスが生まれた紀元前570年頃よりも1000年以上昔の、紀元前1770年頃に記された古代バビロニアの粘土板「IM 67118」には、三平方の定理を用いて長方形の内側の対角線の長さを明らかにしていたことが明示されていました。データサイエンティストのブルース・ラトナー氏によると、この粘土板はおそらく教育に使われていたとのこと。

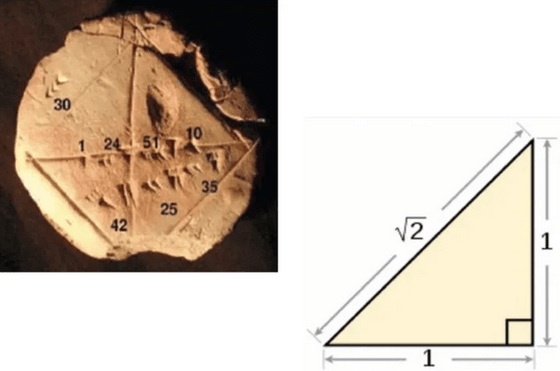

また、紀元前1800年~紀元前1600年頃に作られたとされる別の粘土板には、対角線が引かれた正方形が記されており、標識が添えられていました。古代バビロニアでは60進法が用いられていることから、これらの標識を解き明かすと、古代バビロニアの数学者が三平方の定理やその他の高度な数学的概念を理解していたことがわかるそうです。

ラトナー氏は「古代バビロニアで三平方の定理が理解されていたことは紛れもない事実です。古代バビロニア人は、正方形の対角線の長さと斜辺の長さの比が『1:1:√2』になることを知っていたようです」と述べています。

ピタゴラスがクロトーネに設立した「ピタゴラス教団」では、そこで学んだ知識や発見された知識にはピタゴラスへの敬意を込めて「ピタゴラス」の名前が冠され、後世に受け継がれました。

一方で、秘密主義を重視するピタゴラス教団では口伝による継承が行われたことから、ピタゴラスの原典はほとんど残されていません。そのため、ピタゴラスが実際に三平方の定理を生み出したかどうかは明らかではありません。それでもピタゴラス教団は「ピタゴラスの定理」という名前を普及させ、その名は現代でも受け継がれています。

・関連記事

「ストーンヘンジ」を作った古代人はピタゴラス誕生の2000年前に「ピタゴラスの定理」を使っていたとする説 - GIGAZINE

世界を変えた17の方程式 - GIGAZINE

300年以上かかって解かれた数学の難問を16歳の少年が自力で解を導き出す - GIGAZINE

何もかもが間違っている数学の回答 - GIGAZINE

数学を学ぶには計算ドリルではなく「高度な数学」から学び始める方が効果的なわけとは? - GIGAZINE

「数学が苦手」は生まれつきではなく努力によって克服可能 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in サイエンス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article 'Pythagorean theorem' was written on a c….