地球の準衛星カモオアレワが月の破片だった可能性がシミュレーションでも示される

小惑星「カモオアレワ」は、月のように地球の周囲を公転しているように見えることから、準衛星と呼ばれています。このカモオアレワは月の破片である可能性が示唆されていましたが、「実際に月の破片が準衛星の軌道を得ることはあり得る」ということがシミュレーションによって判明しました。

Lunar ejecta origin of near-Earth asteroid Kamo’oalewa is compatible with rare orbital pathways | Communications Earth & Environment

https://www.nature.com/articles/s43247-023-01031-w

Researchers probe how a piece of the moon became a near-Earth asteroid | University of Arizona News

https://news.arizona.edu/story/researchers-probe-how-piece-moon-became-near-earth-asteroid

カモオアレワは2016年に発見された天体で、月のように地球の周りを公転している小惑星であることが2017年に突き止められました。

まるで「第二の月」のように地球を回る天体の素性が明らかにされる - GIGAZINE

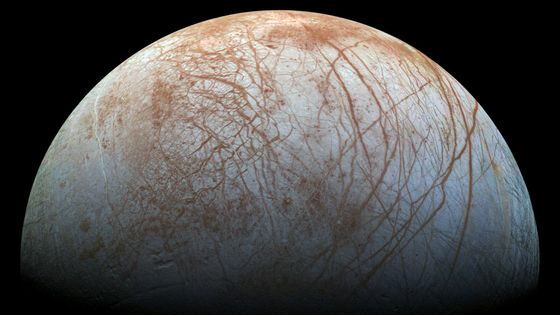

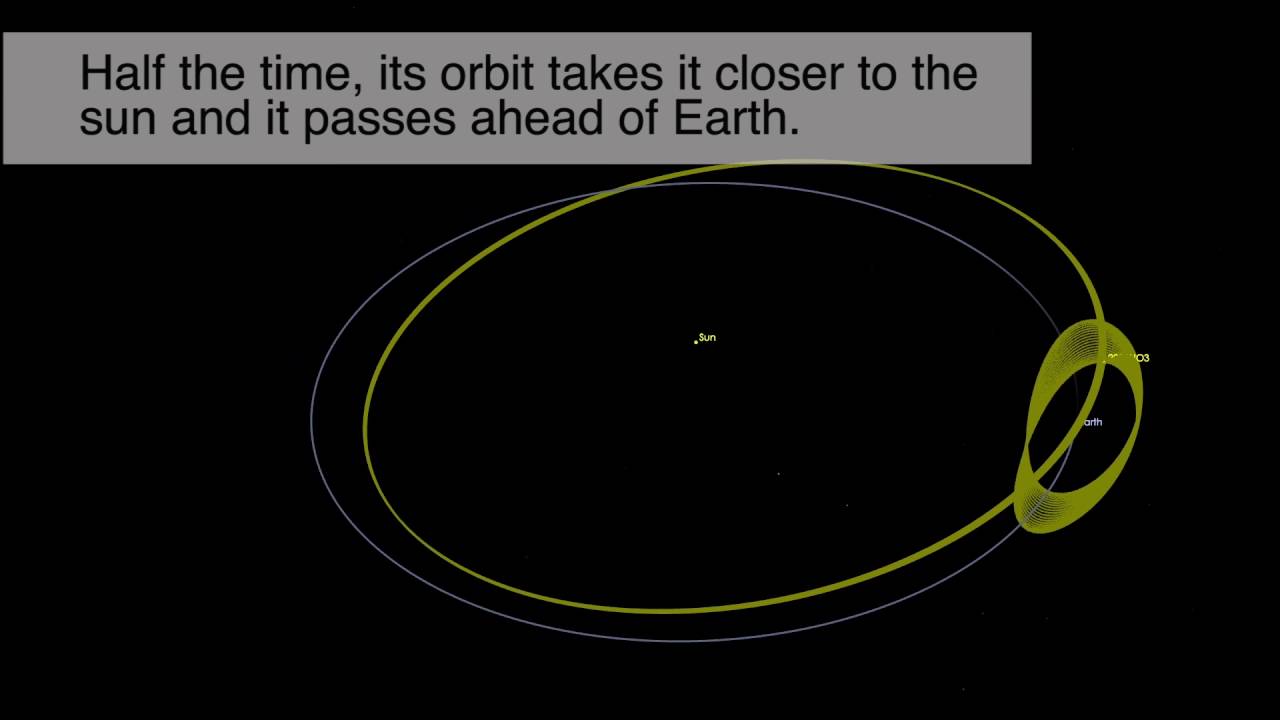

地球から見るとまるで振動ながら公転しているような軌道を描くことから、この天体はハワイ語で「振動する星」を意味する「Kamo'oalewa.(カモオアレワ)」と名付けられました。さらに、このカモオアレワは2021年の研究で、反射する光のスペクトルがアポロ計画で持ち帰られた月の石と一致することが判明し、月の破片が準衛星となった可能性が示唆されました。

地球近傍小惑星「カモオアレワ」が「月のかけら」である可能性が浮上 - GIGAZINE

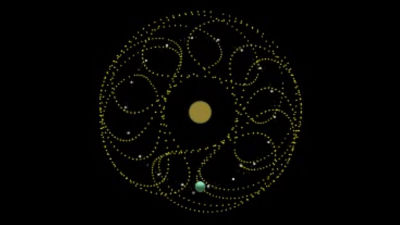

カモオアレワの軌道は以下のムービーで見ることができます。

Asteroid 2016 HO3 - Earth's Constant Companion - YouTube

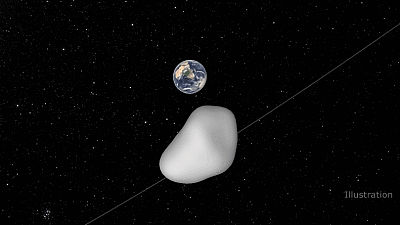

アリゾナ大学の研究チームは、流星が衝突して月面から放出された月の破片が準衛星軌道に乗る可能性に注目しました。研究チームを率いた惑星科学者のレヌ・マルホトラ氏によると、月は常時隕石(いんせき)の衝突を受けていますが、月の破片が地球と月の重力系から逃れるには十分な運動エネルギーが必要となるため、衝突時に発生した月の破片は通常そのまま月に落ちるそうです。また、万が一重力系から逃れることができたとしても、その運動エネルギーは準衛星軌道を得るには大きすぎるため、月の破片が地球の準衛星になるということは到底起こりそうもないことだと考えていたそうです。

しかし、太陽系のすべての惑星の重力をコンピューターのシミュレーションに入力して計算したところ、月の破片の一部は地球の準惑星の軌道を得られる可能性があると分かったそうです。研究チームによれば、カモオアレワは過去数百万年間に流星が月にぶつかって放出された破片の1つである可能性があるとのこと。

研究チームはカモオアレワがどういった条件で独特な軌道を得られたのかを調査する予定としています。また、カモオアレワの正確な年齢も特定し、月の起源についても追究するとのこと。マルホトラ氏は「カモオアレワが独特な軌道をしていたからこそスペクトル解析が行われ、月の破片である可能性が示唆されました。もしカモオアレワが典型的な地球近傍小惑星だったとしたら、誰もそのスペクトルを見ようと思わなかったでしょうし、カモオアレワが月の破片である可能性すらわからなかったでしょう」と述べています。

・関連記事

「月は惑星衝突からわずか数時間で形成された」とスパコンを用いた研究で示される、NASAがシミュレーション動画を公開 - GIGAZINE

月と地球との距離が半分になると一体何が起こるのか? - GIGAZINE

月軌道の「ぐらつき」により2030年代に洪水が激増するおそれがあるとNASAが発表 - GIGAZINE

土星の衛星が新たに62個発見されて合計145個に、木星を抜いて「太陽系で最も衛星が多い惑星」の座に返り咲く - GIGAZINE

月の裏側は天文学の新たなフロンティアになるという主張 - GIGAZINE

地球とは時間の流れが違う「月の時刻」はどうやって決められるのか? - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article Simulations show that Earth's quasi-….