ダメだと分かっていてもやるべきことを先延ばしにしてしまう理由とは?

面倒なことやエネルギーが必要なことはついつい「先延ばし」にしてしまいます。時には、締切寸前まで先延ばしにして慌てて取り組むことになったり、先延ばしにしたことで後からより大変なことになったりと、深く後悔することもあります。そんな「ダメだと分かっている時でも先延ばしにしてしまう」のはなぜかというメカニズムを、YouTubeチャンネルのTED-Edが解説しています。

Why you procrastinate even when it feels bad - YouTube

家事や身の回りの用事、締切が直前に迫っているタスクを抱えている時でも、ついついスマートフォンやPCを触ってダラダラしてしまうことがあります。そうして結局は時間が遅くなってしまい、「明日の朝にやればいいや」といって先延ばしにしてしまいます。

そもそも「先延ばし(procrastinate)」という言葉は、「やると言った作業を、正当な理由もなく、それが悪い結果をもたらすと分かっていたとしても、避けてしまうこと」を意味します。自分にとって悪い結果をもたらす選択をするのは合理的ではないにもかかわらず、なぜそのようなことをしてしまうのでしょうか?

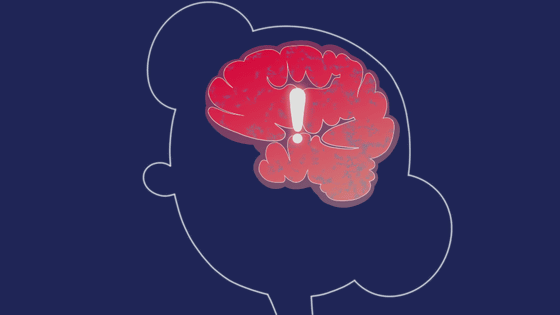

TED-Edによると、先延ばしは「体が自らを守ろうとしている」結果とのこと。感情処理や脅威の識別に関与するニューロン群の「扁桃体」は、やりたいと思っていないタスクを「脅威」と捉え、ホルモンを出して恐怖に近い感情を呼び起こします。

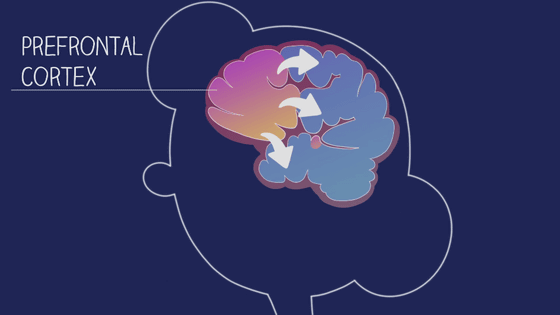

結果、脳は恐怖がもたらしたストレスによりパニック状態に入り、長期的な思考と感情のコントロールを司る「前頭前野」からの電気信号を遮ってしまいます。

要するに、タスクにすぐ取り掛かることで、「やりたくないのにやる」という不満や、「自分の能力で満足に終了できるか」という不安感といった、マイナスの感情が「恐怖」として呼び起こされます。それを先送りにするため、タスクへの取り組み自体を先延ばしにしようとするのだそうです。

「先延ばし癖」のある大学生を対象に行った研究では、必要なタスクを先延ばしにすることでストレスがたまりやすいことが明らかになりました。これは、「タスクを行わなくてはならない」と考え続けることがストレスになるのと同時に、先延ばしすればするほどタスクの完了が困難なものであると感じてしまうことによります。

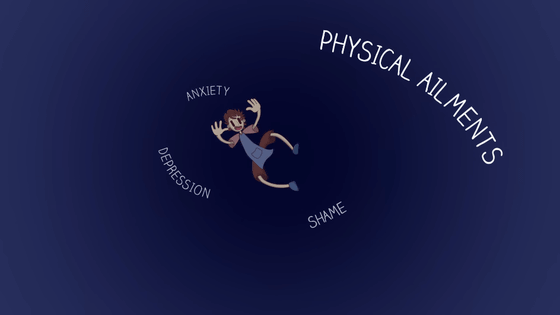

このように、先延ばし癖はマイナスの思考・感情が強く影響するため、自己肯定感が低く悩みを抱える人、感情の調節が得意ではない人が陥りやすくなっています。TED-Edによると、先延ばしは感情のコントロール作業のため、怠惰であるとは限りませんが、先延ばしを「怠けている」と気にしすぎる人も多くいます。結果的に、頻繁に先延ばしをする人は、不安障害や抑うつ、羞恥心、高いストレスに苦しむ可能性が高くなります。

そのような長期的な被害がある一方で、短期的には先延ばしによって現在目の前にあるストレスからは身を守ることができます。しかし、先延ばしをするとタスクへの不安感は増大し、そのストレスを解消するためにまた先延ばしをしてしまう、というサイクルに陥ります。このサイクルを脱するためには、時間をしっかり管理してタイムスケジュールに応じたタスクを行うべきだと考えられてきました。

しかし、最近の研究では、厳しく管理することでタスクに対するマイナスの感情が増大するため、「自分を甘やかす」ことでネガティブな感情に対処するのが良いとされています。例えば、タスクをより小さな要素に分解して解決が簡単なものにしたり、作業がなぜ自分にストレスを与えるのか書きだしてみたりと、「タスクに対するマイナスの感情」を理解することが大事と考えられています。

・関連記事

やるべきことを締切直前まで先延ばしにしてしまう心理に迫る「Inside the mind of a master procrastinator」 - GIGAZINE

「物事を先延ばしにする習慣」を克服するための10の方法 - GIGAZINE

イヤなことは後回しにする「先延ばし」の利点とは? - GIGAZINE

先延ばし癖のある人はのちのち不健康になっている傾向が強いことが判明 - GIGAZINE

つい物事を「先延ばししてしまう」のは睡眠不足を解消させれば改善可能との研究結果 - GIGAZINE

「効果的な練習」を行うにはどうすればいいのか?を脳の仕組みからわかりやすく説明するとこうなる - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article What is the reason for procrastinating w….