テレワークで起こり得る「データトラブルの全て」を累積20万件以上の相談実績を誇るデータソリューションのプロに聞いてみた

新型コロナウイルスの影響により、思わぬ形で「テレワーク」がクローズアップされ、多くの企業でテレワークの導入が進められている状況です。こうしたなか、「テレワーク下できちんと従業員は働いてくれるだろうか」「PC持ち出しによる社外からの社内LANアクセスに対するセキュリティはどうしようか」といった悩みを抱える人も少なくないはず。そこで、何度か取材経歴のあるデジタルデータソリューションの「データトラブル解決のプロ」たちに、テレワーク時代におけるデータトラブルについて、疑問や不安をぶつけまくってみました。同社は、国内で11年連続売上No.1を誇るデータ復旧サービスのみならず、デジタルフォレンジックやマルウェア対策などのセキュリティまで、あらゆるデータトラブルを解決することを目指すデータソリューションカンパニーです。

デジタルデータソリューション株式会社-DDS Inc|デジタルデータソリューション株式会社

https://www.digitaldata-solution.co.jp/

今回のインタビューに答えたのは、左からデジタルデータソリューション 取締役COOの上谷宗久さん、セキュリティ事業部 グループ長の川端健司さん、データリカバリー事業部 エンジニアグループ長の井瀧義也さん、マーケティンググループ長の嘉藤哲平さんです。

GIGAZINE(以下、G):

本日はよろしくお願いします。最近はテレワーク導入の動きが加速していますが、お客さんからの問い合わせに変化はありますか?

デジタルデータソリューション 取締役COO 上谷宗久さん(以下、上谷):

テレワークを導入する企業の増加に伴って、テレワーク従業員の「管理」に対するお問い合わせが増えています。従業員がきちんと就業しているかを確かめたいというお客様が増えていますね。

G:

例えば「業務時間内にきちんと仕事をしているか」「PCで余計なことをしていないか」といったことを監視する必要性が生まれているということでしょうか?

上谷:

そうです。他にも「テレワーク下での横領や情報持ち出し、不必要なソフトウェアのインストールといった不正の発生を抑止したい」という声もあります。そうした不正が起こった後にデータを調査、解析するフォレンジックを行うと、1件につき数百万円というコストがかかってしまうので、不正を事前に抑止する効果が期待でき、不正が起こった後の調査も容易になる監視システムを導入したい、というニーズが高まっていますね。

G:

調査、解析に数百万円となると、中小企業にとっては大きな負担になりえますね。そうした不正を抑止したり、追跡しやすくしたりするための作業記録を残すシステムは、一般的にどのようなものが多いのでしょうか?

上谷:

一般的には「作業記録をログデータで残す」というシステムが多いです。ただ、経営者がITを不得手としていたり、情報システム担当がいなかったりする企業も珍しくないため、ログを見ても何が起こっているのかがわからずデータを有効に活用できない、というケースが多いと感じています。後で参照できない情報を収集しても意味がないですよね。

G:

確かにGIGAZINEでも「大量にログを取ったはいいものの、後で見返すことができない」という経験があるので、「わかりやすさ」は非常に大切だと感じます。

上谷:

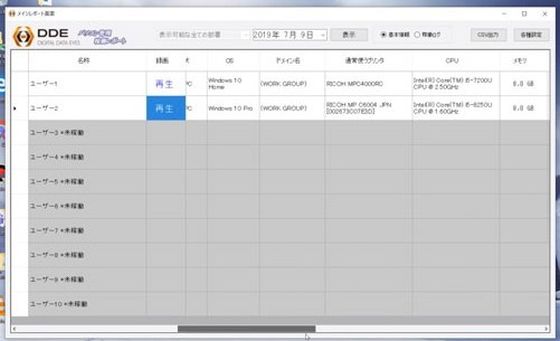

弊社ではもともとフォレンジックサービスを提供しておりますが、主にフォレンジックをご利用いただいたお客様に対し、不正が再び起こることがないように提供していたサービスが「デジタルデータアイズ」です。インストールしたPCの画面を録画して「わかりやすい」かたちで作業記録や証拠を残すサービスなのですが、テレワークの導入に際して、このデジタルデータアイズが「テレワーク社員の管理を簡潔に行える」ということで、思わぬ形で問合せが急増しています。

デジタルデータアイズ|3秒に1回PCの操作画面を記録し動画として再生

https://digitaldata-eyes.com/

G:

ホームページの説明動画を見てみたのですが、「3秒に1度インストールしたPCのスクリーンショットを撮影する」というのはかなりリアルタイム性があって、作業記録を見ていても何が起こっているのかわかりやすいですね。

上谷:

PC操作時の画面をそのまま残しておけば、これ以上にわかりやすい作業記録はないと考えておりまして、ITが苦手な経営者の方でも利用できる「わかりやすさ」を重視して開発されています。過剰に機能をつけていない分、1日あたり55円でライセンスを導入できるので、費用的にも導入しやすいというのもあって問合せが増加している状況です。

G:

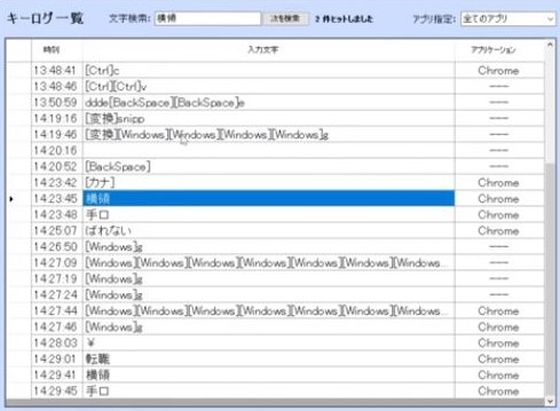

仮にインシデントが発生しても数百万円かかるフォレンジックが不要になるのは大きいですね。「横領」といったキーワードで検索すると、そのキーワードを入力していた時の画面記録が出てくる、という機能がありましたが、これは一体どうやって実現しているのですか?

上谷:

キーロガーで記録した文字入力の情報と画面の情報を紐付けて保存する仕組みになっています。あとから検索しやすいように作業記録を残せるのが特長ですね。情報をたくさん保存するITサービスはあるのですが、その情報をのちのち使えるように保管する情報検索性の高さというのは非常に大切だと考えています。

G:

3秒に1度スクリーンショットを撮るという操作は、クライアントのPCの負荷が増加してしまう心配はないのですか?

上谷:

スクリーンショットもそのままの解像度で撮影しているわけではなくて、「文字が見える」レベルの解像度まで下げて撮影しておりまして、その技術はノウハウが必要な部分です。最高画質は必要なく、何をしているかがわかる作業記録さえあればいいので。

G:

デジタルデータアイズで記録したデータはどこに保存されるのですか?

上谷:

クラウドに保存されます。

G:

自分でサーバーを用意する必要はないということですね。

上谷:

オンプレミスでやりたいというお客様もいらっしゃいますが、セキュリティやコストを考えるとクラウドの方が優れていると判断しています。

G:

デジタルデータアイズで従業員にPCの操作手順を伝えるといった使い方もできるなと感じたのですが、作業の監視以外の使い方ができたという声はありますか?

上谷:

あるお客様が、優秀な営業マンのPC操作をデジタルデータアイズで記録し、マニュアルのようにして他の従業員に見せる、という使い方をしているという話を聞きました。

G:

なるほど。

上谷:

PC操作というのはかなり個人差があるんですよ。弊社でも、どの画面を開いてどのように作業しているかによってアウトプットが変わってくるというのがわかっています。

G:

作業記録を残す、という使い方もひとつですが、模範的な従業員の行動パターンを分析し、マニュアルとして作るのに利用することもできるということですね。

セキュリティ事業部 グループ長 川端健司さん(以下、川端):

デジタルデータアイズに関しては、導入したお客様から「社員が故意にマルウェアをインストールしたわけじゃない」という証拠にもなるので、「従業員を監視する」という観点とは別方向の使い方があることにも気付いた、という声も届いています。そういう意味では「社員を守る」システムでもあるわけです。

G:

やましいことがなければ、作業記録を残してもらえることは従業員にとってもメリットになるということなんですね。デジタルデータアイズの導入によってインストールするソフトや閲覧するサイトに気を付けてもらえるようになれば、セキュリティ対策にもなると。

他にもテレワークの導入で何か注意すべき点はありますか?

上谷:

特に注意すべきなのは「社外からの社内ネットワークへのアクセス」ですね。

G:

社外から社内ネットワークへのアクセスというと、VPNなどを利用する場合が多いと思いますが、セキュリティ的に問題があるのでしょうか?

上谷:

VPN自体に問題があるのではなく、テレワークでは社内のネットワークよりもセキュリティレベルが落ちる個人のネットワークやPCから社内ネットワークにアクセスすることになる、という点が問題です。ウイルスに感染したPCをVPN経由で社内LANに接続したり、テレワーク中にウイルスに感染してしまったPCを出社時に物理的に社内に持ち込んだりしたタイミングで社内LAN全体にウイルスが広まって、機密情報などが流出するという危険性が考えられます。

G:

そんな恐ろしいことが……。ファイアウォールやUTM、アンチウイルスソフトで防ぐことはできないのでしょうか?

川端:

セキュリティ対策ベンダー大手の上級副社長がかつて「ウイルスによる攻撃全体の45%はアンチウイルスソフトで検出できるが、残り55%の攻撃は防御できない」と発言しました。既知の45%はUTMやアンチウイルスソフトで対応できるのですが、新種のものに対してはそうしたセキュリティ対策では完全に防ぐことができないのです。UTMを設置していても「なぜかウイルスに感染してしまった」というケースがあるのは、UTMでは防ぎきれないウイルスが存在するからです。まして個人のネットワークにUTMが設置されていることはほとんどないので、テレワーク中はセキュリティリスクがさらに高まるというわけです。

G:

確かにファイアウォールなどで「社外から社内」への不正通信はブロックすることが多いですが、「社内から社外」への通信は安全なものとして信頼しきって「聖域」だと考えている節はありました。テレワークだと今まで「社内から」として信頼していた通信も危険な通信になってしまうのですね。

川端:

そうです、今まで以上に「社内から」の通信に気を配る必要があります。警視庁もテレワーク勤務のサイバーセキュリティ対策を呼びかけてはいますが、なかなか認知されていないのが現状です。

テレワーク勤務のサイバーセキュリティ対策! 警視庁

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/cyber/joho/telework.html

G:

この呼びかけは初めて知りました。

データリカバリー事業部 マーケティンググループ長 嘉藤哲平さん(以下、嘉藤):

2019年に開催されたラグビーワールドカップや、今後開催が予定されているオリンピックや万博など、世界的なイベントが日本で行われる機会が増えています。その結果、日本がサイバー攻撃の標的にされる可能性が高まっており、加えてテレワークの普及で狙われる対象自体も増加しています。警視庁も警告は出しているのですが、それが知れ渡っていないのは本当に危機的な状況ですし、中小企業だと仮にセキュリティの重要性を認知したとしても「コスト的に難しい」という場合もあります。

上谷:

中小企業のセキュリティにおける大きな課題が、「セキュリティ対策をやりたくても、何をやったらいいのかわからない」という点と、「コスト」という点なんですね。

G:

社内に広まったウイルスからの通信をどう遮断するかと聞かれると、確かにぱっと思いつきませんし、遮断するにも大きなコストがかかりそうです。

嘉藤:

万が一ウイルスに感染してしまった時、企業として絶対に流出させてはならないのは社内ネットワークに保管されている企業の機密情報や個人情報です。そうした情報を守るために、ウイルスが外部へ情報を持って行くのを防ぐサービスも展開しています。

不正侵入・ハッキング対策に、DDH(デジタルデータハッキング)

https://www.digitaldata-hacking.com/service/product/

G:

ホームページを見るに、DDHBOXというのは、ハッカーのサーバーリストをダウンロードしてきて、そのリストと社内ネットワークからの通信を照合して、社内ネットワークの出口で不正な通信を遮断するというシステムなんですね。

川端:

そうです。悪意のあるハッカーがマルウェアを作成する時には、必ずマルウェアが通信する先となるC2サーバーも同時に用意しますので、そのサーバーに対するウイルスの通信をシャットアウトする仕組みです。ハッカーが所持しているC2サーバーには何も情報が届かず、ウイルス自体もC2サーバーへの通信がタイムアウトになってしまうので活性化できません。PCはもちろん、コピー機やIoT機器からの通信も防げます。

G:

具体的な検出方法はどうなっているのでしょうか?

川端:

基本はIPアドレスをもとに検出する仕様になっています。JSOCという官公庁や大手企業のセキュリティ監視を行う企業が、24時間365日リアルタイムでサイバー攻撃情報をモニタリングしておりまして、C2サーバーリストはそのJSOCからダウンロードしています。C2サーバーは毎日10~20ずつ増えているので、DDHBOXのほうでも24時間ごとにリストを更新し続けています。

G:

中央省庁や大手企業が持つサイバー攻撃対策のノウハウが、毎日DDHBOXに送信されてくると。

嘉藤:

実は、DDHBOXは24時間ごとのデータ更新なので、リストが更新される前に新しいC2サーバーへ通信されてしまった場合には、通信を防げません。本当はファイアウォール単体で新種のウイルスを含めた攻撃を遮断できるのがベストなのですが、それができるのは多数の人員を配置して、1カ月に数千万円といったコストをかけてリアルタイムでウイルスを監視できる大企業に限られます。

最初に攻撃対象になる可能性が低い中小企業で、大企業のような大規模な対策を行うのはコスト的に実現が難しいです。そこで、大企業のセキュリティレベルを疑似的に再現するのがDDHBOXになります。最初に狙われるような企業は本当にごくわずかで、中小企業に対して必要十分なセキュリティを求めやすい形で提供しているというわけです。

G:

中小企業のセキュリティとして何が必要なのか、というところですね。システムの管理に携わっている人は気になるところだと思うのですが、冗長化は可能なのでしょうか?

川端:

既存のネットワーク自体が冗長構成になっているのであれば、アクティブ側とスタンバイ側の両方の経路上にDDHBOXを置いてもらえれば、冗長性も確保可能です。

G:

なるほど。実際にDDHBOXで不正通信を検出した後はどうなるのでしょうか?

上谷:

三井住友海上火災保険のサイバー保険を付帯しているので、DDHBOXが不正通信を検出し、マルウェアが発見された場合は、マルウェアによる損害を保険でカバーしています。現在DDHBOXを設置して150日以内に不正通信が見つかる確率が11.4%で、DDHBOXを導入したおよそ9社に1社が保険の適用対象になっている状況です。それくらい今、日本のセキュリティは厳しい状況にあります。

仮に問題が起こった場合でも、DDHBOXのもともとの事業が弊社のフォレンジックサービスですので、インシデントが起こった後の事後対応も可能なのが、他のサービスと違った強みではないかなと。

川端:

ちょうど今日の午前中に、DDHBOXで不正通信を検知したというインシデントが1件ありました。アラートを受けて弊社がお客様に直接ご連絡して状況を確認いたしますと、テレワークの従業員がウイルス感染に気づかずに個人のPCを会社のVPNに接続し、社内ネットワークにアクセスしたそうです。その結果、ウイルスが社内ネットワーク内に侵入して感染拡大し、社内のPCから社外のネットワークにウイルスが通信を試みたのをDDHBOXがブロックしていました。最近だとゼロトラストというセキュリティモデルが考案されていますが、まだまだVPNを使っている企業は多いです。VPNだと社内ネットワークに全部アクセスできてしまうので、こうしたインシデントが発生してしまいます。

(PDF)テレワーク後のPCはコンピュータウィルスの「感染源」となり得る - テレワーク後の企業のセキュリティ

https://www.digitaldata-hacking.com/pdf/DDHBOX_telwork.pdf

嘉藤:

国が推奨しているテレワークを通して、従業員の方から会社にウイルスを持ち込んでしまうリスクが高まっているのは悲しい限りです。気づかないうちに従業員が会社に損害を与えてしまうという状況です。

G:

企業も個人のPCまで管理するのは難しいですよね。

嘉藤:

こうした中で、最近だと「湘南ベルマーレ」のオフィシャルパートナーとして、弊社がセキュリティやデータ復旧などのデータに関する包括的なサポートをしていくことが決まっており、「スポーツ」という、一見セキュリティと関わりが薄いジャンルからもセキュリティについての問い合わせがあることから、セキュリティに対する企業の意識の高まりを感じています。

湘南ベルマーレのオフィシャルクラブパートナーとして協賛|デジタルデータソリューション株式会社のプレスリリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000017714.html

G:

自分が知らないだけで、実は周りはセキュリティを強く意識しているというケースが増えているということですね。データ復旧については、問合せになにか変化はありますか?

嘉藤:

テレワーク明けで出社した際のPCやサーバートラブルの問合せが寄せられているほか、外出自粛が推奨されている影響からか、20年以上前などの「昔のデータを取り出したい」といった問い合わせが増えてきています。

G:

昔のデータが必要になるというのは、なぜなのでしょうか?

データリカバリー事業部 データリカバリーグループ長 井瀧義也さん(以下、井瀧):

法人のお客様だと、テレビ業界から特集を組みたいから昔のデータがほしいという依頼があったり、個人のお客様だと余暇時間にデータ整理をしていて昔のデータが出てきたりという依頼が増えました。あとはNASの依頼が増えている印象ですね。NASにデータをコピーできなかったり、できたと思ったらできてなかったりという事例が多いです。

G:

それはなぜなのでしょうか?

井瀧:

テレワークの導入に伴って、データを自分のPCに移して、それができなかったという事例が増えているのでしょう。

G:

NASというと、最近だとSMRのHDDでNASのRAIDが壊れてしまう、といった事例が報告されていますが、SMRとCMRではどちらが壊れやすいというのはあるのでしょうか?

WDのNAS向けHDD「WD Red」の記録方式が「RAIDに不向き」な仕様にこっそり変更されていたことが判明 - GIGAZINE

井瀧:

確かにNASにSMRのHDDを新しく交換して認識しないというトラブルが多いというのは聞いています。ただ、復旧の観点で言えばどちらでも問題ないですね。利用者から「こちらの機器の方がいいんですか?」という質問をよく受けるのですが、どれだけ機器の仕様が異なっていても、基本的には機器側よりも利用者側の問題の方が大きいです。壊れて自分でいろいろ試す前に、まずはご相談いただけると。

G:

デジタルデータソリューションという会社そのものがデータ復旧からセキュリティまで、データ全体のトラブルをカバーしていくのは、データ復旧のエンジニアとしてはどう感じますか?

井瀧:

やはりうれしいですね。ほかの事業でお客様の役に立てるのはもちろんですし、それがデータ復旧サービスの質を向上させることにもつながると思っています。データが壊れてしまうという状況は少ない方がいいと思うので。

G:

マルウェアがデータを壊すということももちろんありますもんね。

嘉藤:

データ復旧の問い合わせいただけるのはありがたいのですが、データ復旧が必要な状況にならないよう、デジタルデータアイズやDDHBOXなど、さまざまなサービスでお客様をデータトラブルから守っていければと考えています。

G:

本日はありがとうございました。

デジタルデータソリューション株式会社-DDS Inc|デジタルデータソリューション株式会社

https://www.digitaldata-solution.co.jp/

・関連コンテンツ