飛行機チケットのオンライン予約は今でも「コマンドライン」が裏側で飛び交っている

ネットが普及した結果、今では飛行機のチケットはPCやスマートフォンの画面からサクッと予約できるようになりました。「さすがネットの技術はすごい」と思ってしまいがちな現代の技術ですが、実はその裏では今でもコマンドライン型のフォーマットでデータが通信されています。

The Technology That Changed Air Travel

https://tryretool.com/blog/air-travel-software/

かつて航空機のチケットが非常に高価だった頃、座席の予約は紙とペンを使った人海戦術で管理されていました。中央に回転するラックが据え付けられた円形のテーブルの周りに8人のスタッフが座り、飛行機の便ごとに作成された予約台帳を引っ張り出し、空き状況を確認して予約名を書き込むという作業が行われていました。全てがアナログで行われるこの作業は非常に時間がかかり、1件の予約が完了するまでの平均時間はなんと3時間だったとのこと。さらにミスも多く発生していており、一説によると予約12件ごとに1件のミスが発生していたそうです。

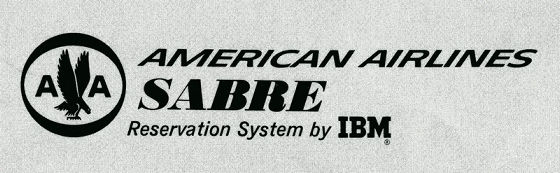

この状況を一変させたのが、アメリカン航空とIBMが開発したコンピューター予約システム「SABRE(Semi-Automated Business Research Environment)」でした。IBMの営業マンがアメリカン航空に搭乗した時にたまたま隣に乗り合わせたアメリカン航空の社長と話が進み、1957年に開発がスタート。アメリカ空軍とのプロジェクトでの技術をもとにIBMとアメリカン航空が開発したSABREは、IBM製のトランジスタ型コンピューターメインフレーム「IBM 7090」を2台使用し、開発費用は4000万ドル、現代の価値に換算すると実に3億5000万ドル(約400億円)にものぼったそうです。

SABREの登場により、空き座席の照会から予約完了にかかるまでの時間はわずか数秒にまで短縮されたとのこと。この技術はアメリカン航空に大きな利益をもたらし、他の航空会社はまったく追いつけない状況が生まれたそうです。

その後、時代が流れるとIBMはSABREの技術を他の航空会社にも提供し始めます。航空業界にはCRS(computer reservation systems)と呼ばれるコンピューター予約管理システムが浸透しはじめ、業界全体の生産性が急激に向上しました。

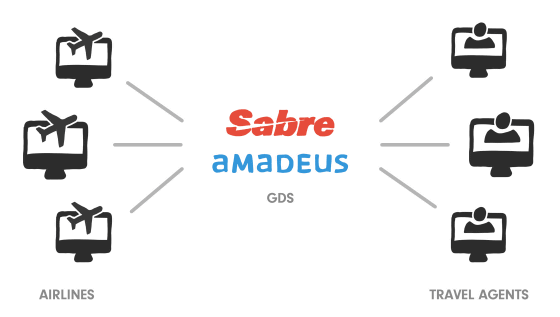

CRSが普及してコンピューター化が進むと、今度は航空会社に予約を行う旅行会社が全体のボトルネックとなり始めました。航空会社はコンピューターによる迅速な処理を手に入れた一方で、旅行会社は相変わらず電話で航空会社との交渉を行っていたのだから無理もありません。そこで1976年、各社が導入していたCRSを一つに取りまとめるターミナルシステムの開発が始まりました。

こうして誕生したGlobal Distribution Services(GDS)により、旅行会社を含む業界全体をオンラインで結び、予約事務の迅速化が実現されました。2018年時点でもこの仕組みは広く利用されており、アメリカン航空からスピンアウトして独立企業となったSABREとAmadeusの2社が業界シェアの8割を占める状況となっているとのこと。

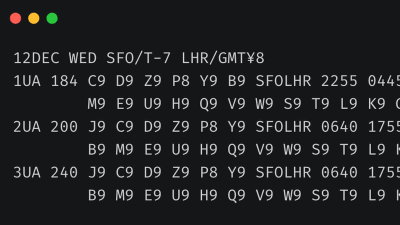

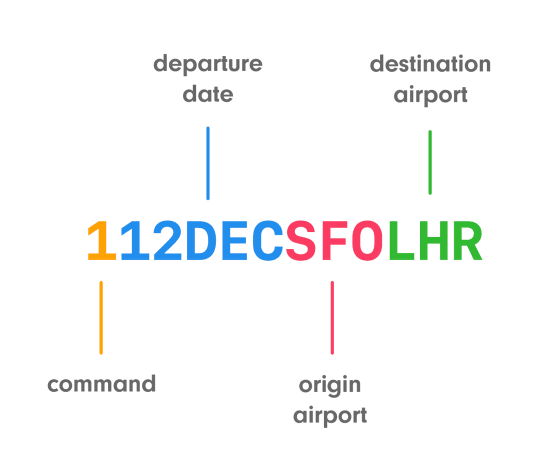

飛行機のチケットを買おうとする人の多くは、Google検索などで「飛行機 チケット 価格 比較」などのキーワードを検索し、価格比較サイトで最も安いチケットを探しているかもしれません。各旅行会社のフライトを一括して検索し、価格を比較できるサービスは非常に便利なものですが、実はその背景では前述のGDSが動いており、そのデータは全て文字が羅列するコマンドラインで通信されているとのこと。その一例が以下のようなコマンドラインで、全ての文字にはきちんとした意味が設定されています。

一番最初の「1」は「空きフライトを検索する」という意味で、それに続く5文字が出発の日付。そして次の3文字が出発する空港、最後の3文字が到着する空港となっています。「SFO」はサンフランシスコ国際空港、LHRはロンドンにある「ヒースロー国際空港」を示す空港コードなので、上記の例が示す意味は、「12月12日にサンフランシスコ国際空港を出発してヒースロー国際空港に向かう便の空きがあるフライトを検索せよ」という意味になります。

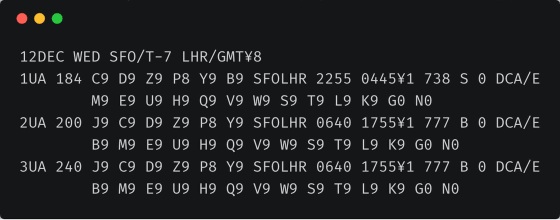

このクエリに対してシステムが返してくるのが、以下のような文字列。まず一番最初の「12DEC WED」が出発日、「SFO/T-7」は出発地を示しており、「グリニッジ標準時から7時間遅れているサンフランシスコ国際空港」を意味しています。そして次はもちろん到着地の情報で、「LHR/GMT¥8」は「世界標準時帯にあるヒースロー国際空港で出発地よりも8時間早い」という意味を示しているとのこと。

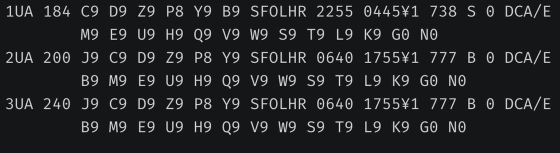

そして難解なのが、以下のような記述。3つの項目が並んでおり、「UA 184」は便名。そしてそれに続く「C9 D9 Z9 P8...」という文字列は、座席に設定された各クラスの空き席数を示しています。通常、飛行機の座席のクラス分けといえば「F(ファーストクラス)」「C(ビジネスクラス」「Y(エコノミークラス)」の3つがよく知られていますが、実際の予約業務の際にはそれよりもはるかに多いクラスが設定されているとのこと。もちろん実際の登場時にはFCYのどれかのクラスに座ることになりますが、予約時には細かくクラスを分けておき、価格を微妙に変えることで価格の最適化を実現できるようになっているというわけです。

そして、「SFOLHR」は出発地と到着地、「2255 0445¥1」は出発時刻と到着時刻で、「¥1」は「出発地の翌日に到着」ということを表しています。「738」は機材名でこの場合は「ボーイング737-800型機」、「S」は機内食を設定する項目で、必要に応じて「BLML(Bland Meal)」や「CAKE(バースデーケーキ)」などを設定することが可能。「0」は経由回数で、0の場合はノンストップ路線であることを意味します。「DCA/E」は航空会社がSABREに直接つながっているかどうかを示す項目で、「/E」が表示されている場合は電子チケットが利用可能であることを示しているとのことです。

このように、2018年時点でも年季の入ったコマンドラインによって管理されている航空機の予約システムですが、開発から時間が経過したことで対応できない場面も現れてきているとのこと。その例の一つが、「機内Wi-Fiを使うかどうか」などのカスタマイズ項目が増えてきている点。特にLCC(格安航空会社)各社は細かいオプションを設定することで競争力を向上させる取り組みを進めていますが、もはや古い技術となってしまったGDSではその全てをフォローできない状況となってきました。

この問題を解消するために導入が見込まれているのが、マークアップ言語「XML」ベースの予約管理システムです。業界団体のIATA(国際航空運送協会)はXMLベースのデータ標準「NDC(New Distribution Capability)」を策定しており、SABREやAmadeusもシステムをアップデートしてXML対応済みとのこと。2040年頃には航空機の需要が2018年時点の2倍に増加するとも予測される中、今後も航空業界はさらに規模の拡大と細分化が進むことが確実視されています。

・関連記事

200万円もする飛行機のファーストクラスはどんな世界なのか? - GIGAZINE

航空会社の運航に関わる売り上げの8割以上はプレミアムシートの旅客が担っている - GIGAZINE

飛行機のオーバーブッキングで搭乗できなくなることを避けるための対策とイザという時の対処方法 - GIGAZINE

生死をも左右するソフトウェアの設計・構築はどうすれば完璧に近づけられるのか? - GIGAZINE

飛行機のチケットは高いのか安いのか、その内訳を徹底的に分析 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ソフトウェア, ネットサービス, 乗り物, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article 'Command line' is still flying behind th….