Googleチームの就職面接後に「面接で話した自分の研究内容の特許が勝手に取得されそうになる」という事態が発生

by energepic.com

誰かと自身の研究内容について話し合って共有することは、より多くの知見が得られて有意義なものであると考えられています。その一方で、「Googleの面接で自分の研究内容について話した後で、その研究に関する特許を取得されそうになった」と、現在ではMITメディアラボに務めるJie Qi氏が自分の体験をまとめています。

Company Tried to Patent My Work After a Job Interview — Patent Pandas

https://patentpandas.org/stories/company-patented-my-idea

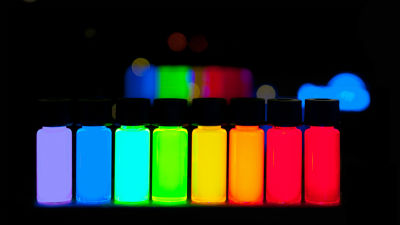

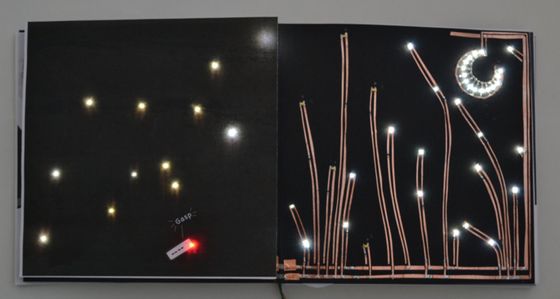

Qi氏は学部生だったころ、ライトやセンサーを搭載した飛び出す絵本についての研究を行っていました。これはハイテクとローテクを組み合わせてさまざまな試みを研究していた、MITメディアラボの准教授であるLeah Buechley氏の指導のもとで行われていたとのこと。

それ以来Qi氏は紙や本とエレクトロニクスを組み合わせる試みに心を奪われ、電子回路やLEDを紙の本と組み合わせることで、これまでの本にない表現が可能になると考えて研究を続けてきました。MITメディアラボで博士課程2年目を迎えていた2014年3月24日、Qi氏はGoogleの技術チームであるGoogle ATAP(Advanced Technology and Projects)という組織に招待されました。Qi氏はそこでGoogle ATAPが行う先進的研究を学ぶ一方、自身の研究内容についても共有して議論をしたそうです。

当初はただGoogle ATAPを訪問するだけの予定だったとのことですが、Qi氏の研究内容と実際にGoogle ATAPで行われている研究との関連が深いことが判明し、訪問はQi氏に対しての面接へと変わりました。Google ATAPはQi氏へのオファーを出しましたが、博士課程2年目だったQi氏はプロジェクトに参加するために大学を離れるべきかどうかで悩み、結果的に大学に残る道を選択したと述べています。

Google ATAPへの訪問から2年後の2016年、Qi氏と同様に紙工学を専攻している友人たちからの報告により、「Qi氏の面接を行ったGoogle ATAPのメンバーたちによって、『エレクトロニクスを用いた絵本』の特許が申請されている」ことが判明。この特許内容はQi氏が面接で話した内容の多くがカバーされている一方で、「研究の現場では知られているがQi氏が面接で話さなかった事項」については触れられていませんでした。

突然Googleという巨大企業によって自身の研究内容に関する特許が申請されてしまい、Qi氏や他の研究者たちは今後も自由に研究を続けられないかもしれないとの危機感を抱きます。そこで、Qi氏はGoogleの特許を差し止めるために戦うことを決意したとのこと。

by Myriams-Fotos

まずQi氏はGoogleが申請した特許であるエレクトロニクスを用いた絵本について、先行技術のリストを作成することからスタートしました。自身の研究に関する論文やブログ、ビデオにプレス向けのリリースなどに加え、他の研究者が行った研究に関する論文なども合わせてリストを作ったとのこと。「特許の内容には先行技術がある」という点を示すためには、必ずしも自身の研究内容だけでリストを作る必要はありません。また、特許の申請方法を確認し、専門の弁護士に依頼を行いました。

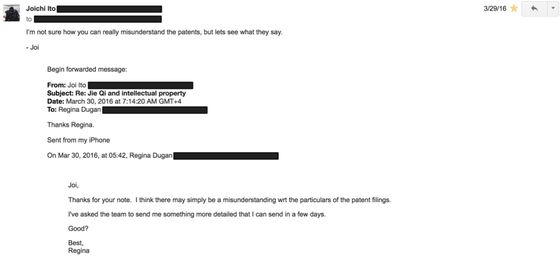

幸いなことに、Qi氏が活動を始めた時点では特許は審査中であったため、先行技術のリストを審査官に対して提出することができました。さらに幸運なことに、MITメディアラボの所長を務めている伊藤穰一氏が当時のGoogle ATAPのディレクターであったRegina Dugan氏と知り合いであったため、直接連絡を取り合って特許についての話し合いを行う場を設けてくれたとのこと。

実際にGoogle ATAPのチームと話し合いを行った際、Google ATAPは特許出願の際に「発明者」としてQi氏の名前を入れるという申し入れを行いました。しかし、もし自分が発明者に加え入れられるならば、自分だけでなくこれまでに研究を積み重ね、今でも継続して研究を進めている他の膨大な研究者たちを加え入れる必要があると考え、この申し入れをQi氏は断りました。

この当時のQi氏は認識していませんでしたが、アメリカの特許においては特許の「発明者」と「譲受人」の間に大きな違いがあるとのこと。発明者は実際にその特許に関するアイデアを思いついた人ですが、特許の法的権利は譲受人に所属しているため、たとえここでQi氏が発明者に加え入れられていたとしても、実際に特許を使用する権利はQi氏ではなく譲受人であるGoogle ATAPが所有することになっていました。このシステムは「建築家(発明者)は家を設計したが、実際に住む権利があるのは家の住人(譲受人)である」という状況と似ているとQi氏は述べています。

全く別の理由から偶然にもQi氏は自身を発明者とする提案に乗りませんでしたが、これは非常に幸運でした。やがてGoogle ATAPが申請した特許は米国特許商標庁(USPTO)によって却下され、今でもエレクトロニクスを用いた絵本に関する先行技術のリストはUSPTOのもとにあるため、今後新たな特許が申請されたとしても「先行技術がある」として却下される可能性が高いとのこと。

by rawpixel.com

今回のケースは「MITメディアラボという機関の全面的な支援が得られた」「伊藤氏が直接Google ATAPのディレクターと連絡が取れる立場にあった」「特許が認可される前に気づくことができた」など、非常に多くの幸運が積み重なった結果だとQi氏は語っています。そのため、自身と同じような立場にある人が同様の幸運に恵まれる可能性は低く、「勝手に特許が取得されそうになっていることに気づいたら、とにかく専門の弁護士や法律専門家に連絡してください」とアドバイスしています。

大企業には「研究によって特許を取得した場合、数千ドル(数十万円)のボーナスが得られる」といった制度を導入し、社内に弁理士のチームが存在している場合も少なくありません。これに対抗し、「企業による特許取得から研究を守るため学生が特許を申請した場合に、ある程度の金銭的ボーナスが得られる」という仕組みがあれば、さらに大学が取得する特許が増えるのではないかとQi氏は考えているとのこと。

大企業と自身の研究について話し合い、専門家からのアドバイスをもらったり時に支援を受けたりすることは有益ですが、今回の一件を受けて「必ずしも素晴らしいこととは言えない」とQi氏は述べています。

・関連記事

「パテント・トロールとは何か?」をわかりやすく解説したムービー - GIGAZINE

巨額の賠償金目当てに特許権侵害訴訟を起こした「パテント・トロール」企業がCloudFlareに敗訴し特許も失うことに - GIGAZINE

Appleが738億円もの支払い命令でパテント・トロールの餌食に、一体どんな特許なのか? - GIGAZINE

アプリを作って販売しただけなのに特許侵害で訴えられる、恐ろしきパテント・トロールの存在 - GIGAZINE

ゼロックスの馬鹿げた特許に見る特許制度の機能不全状態とは? - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article After the employment interview of the Go….