未経験でも作曲したい!というDTM初心者におすすめの実践教育サイト「Learning Music」

DTMとはデスクトップミュージックの略称で、パソコンを使って曲を制作することを意味します。そのDTM用のツールを提供している企業であるAbeltonがWeb上で作曲を1から学べる教育サイト「Learning Music」を公開しています。サイト上で音符を配置して音を鳴らすことができるため直感的に理解しやすく、初めてDTMをする人でも1日で作曲できるようになります。

Get started | Learning Music (Beta)

https://learningmusic.ableton.com/

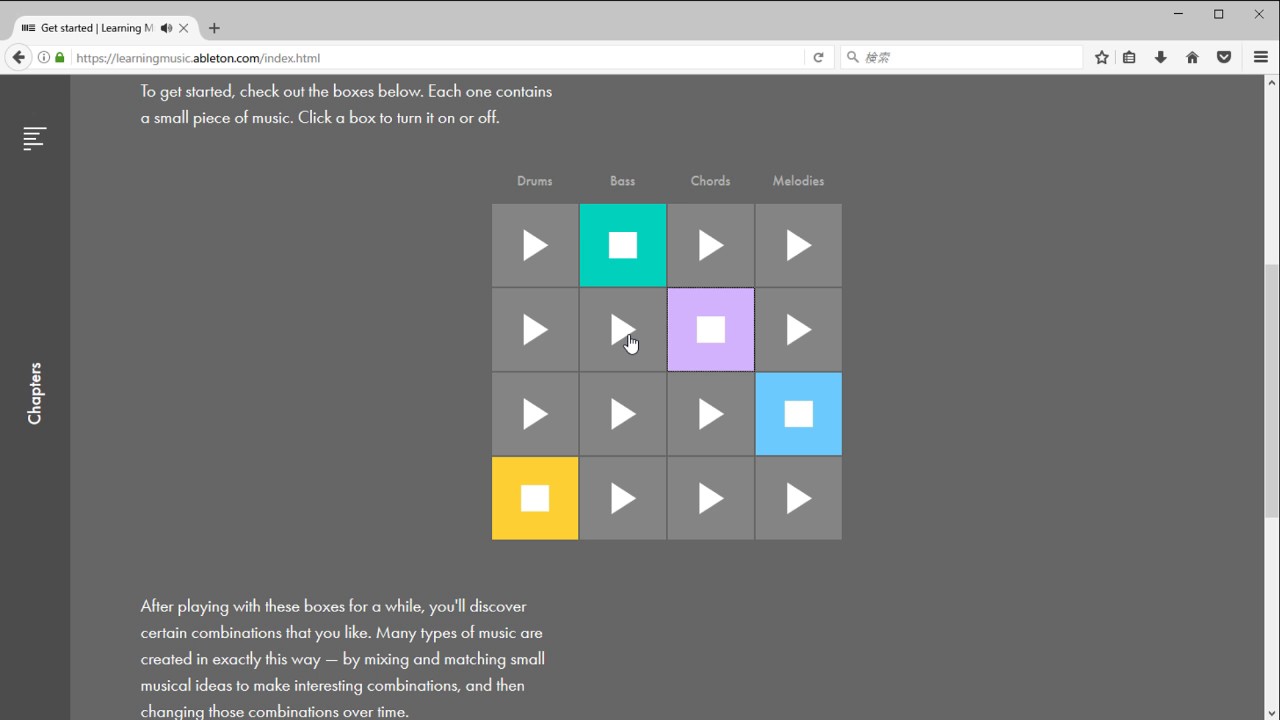

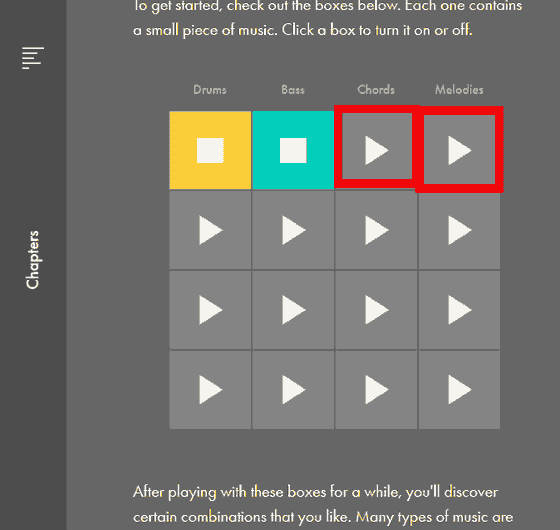

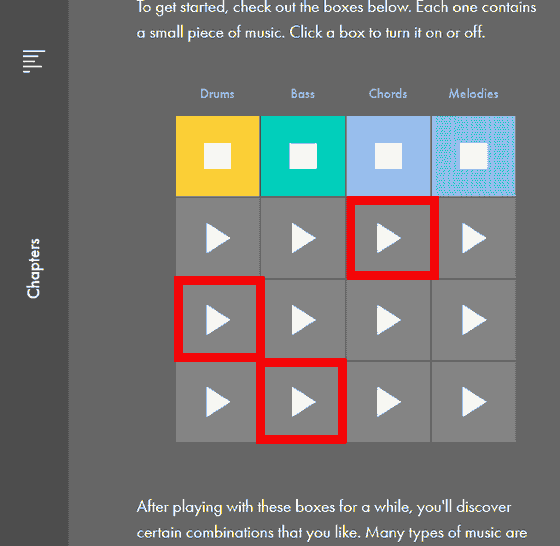

トップページにアクセスするとまず目に入るのは4×4に並べられた再生ボタン。押してみるとどうなるのかは以下のムービーを見れば一発で分かります。

Learning Musicを使ってフレーズを組み合わせて作曲してみた - YouTube

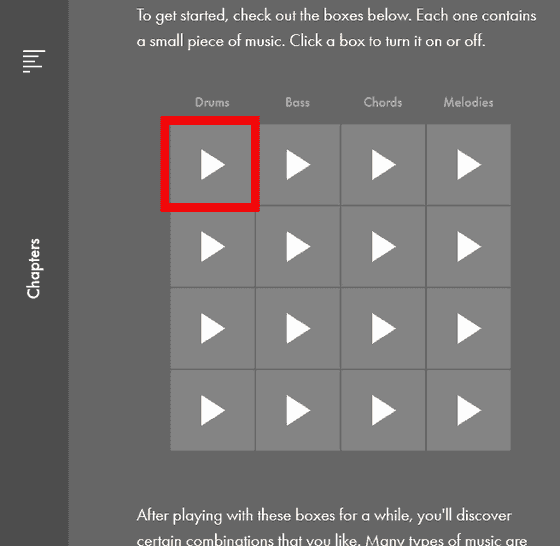

左上の三角マークをクリックしてみます。

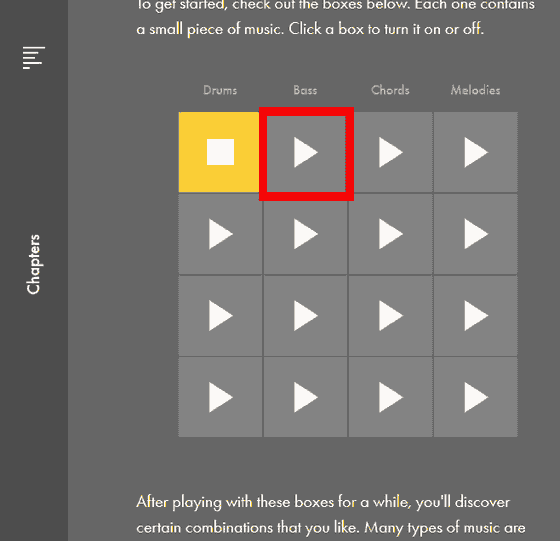

するとドラムのリズムが流れ始めました。その右のベースと書かれたボタンもクリックしてみると……

ドラムのリズムと一緒にベースの音も聞こえてくるようになりました。さらに右のコードとメロディーもクリックすると……

もはや完成した曲の一部と言って差し支えない出来上がりです。ドラム、ベース、コード、メロディーのそれぞれに4つのパターンが用意されているので、ボタンをポチポチやって簡単に試しながら作曲できるというわけです。

様々な組み合わせの中で気に入ったフレーズを探すことが可能です。この方法によってさまざまなタイプの曲が生み出されています。

画面下部にある「Next: Make beats」をクリックして次のページへ進みます。Learning Musicでは簡単な作曲から始まり、ページを進めるごとに徐々にレベルが上がっていくので、こういう感じでステップアップしていけばDTMの作曲能力を段階的に身につけられるわけです。

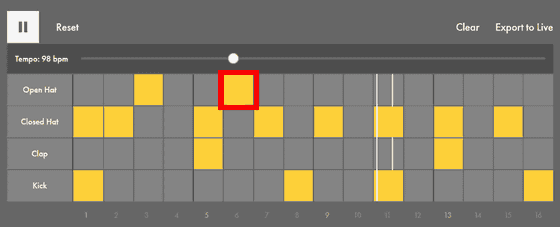

次のページからは組み合わせの基となるパターンを作っていきます。再生ボタンをクリックすると……

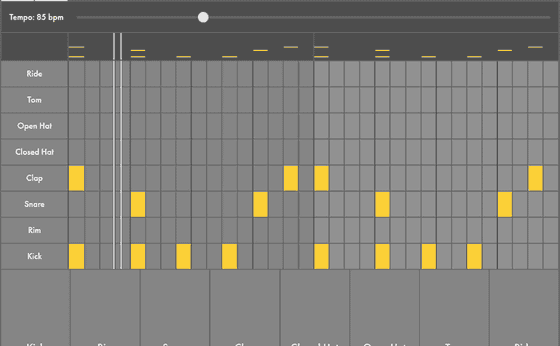

ドラムの音が流れ始めました。黄色く光っている部分を白い線が通ると音が出ます。

ためしに赤く囲った部分をクリックしてみると灰色だった部分が黄色くなり、白い線が通るときにシンバルの音が鳴るようになりました。

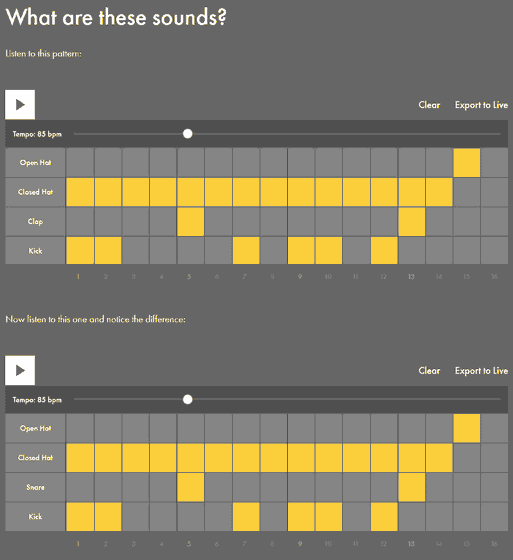

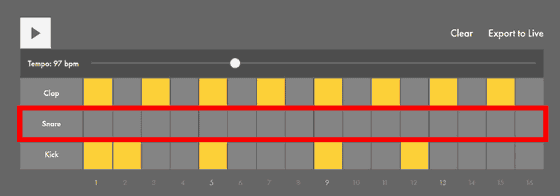

上の列のサウンドには「Open hat」「Closed hat」「Clap」「Kick」、下の列のサウンドには「Open hat」「Closed hat」「Snare」「Kick」と表記されており、両者は再生してみると音が異なります。

この2つはパターンの配置こそ同じですが、電子音か生音かという点で異なり、このページでは電子音と生音の2つの違いを聞き分けていきます。例えばKickは別名としてバスドラムとも呼ばれるものですが、電子音の方は生音に比べ音が長持ちするという特徴があります。

Clapとは拍手のこと。最近では生音を録音することは少なく、電子音を使うことが多いようです。

「Snare」は下の写真に写っているスネアドラム。サイドドラムとも呼ばれます。

これはペダルを使ってシンバルを閉じることができるハイハットシンバルです。Closed Hatは閉じたものをたたいた音で、Open Hatは開いた物をたたいた音です。

電子音と生音の違いを紹介するこのページの一番下では4つの音を聞き比べられるようになっていました。

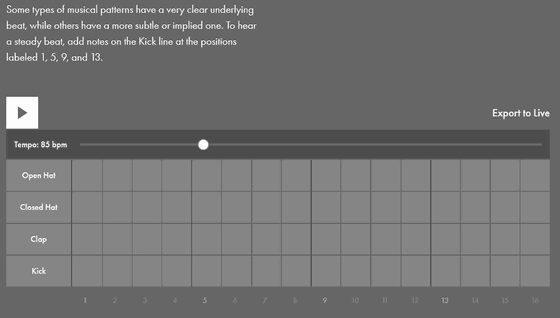

次のページではKickの1、5、9、13番目に音符を配置するように指示されます。

その通りに配置してみると、下に解説が出現しました。この配置を「4つ打ち」と呼び、上の3列がどのように配置されようとも4つ打ちのリズムは明白で崩れにくいものとなります。

なお、このような問題形式のページで詰まったときは下にある「Fill in solution」をクリックすれば解答が表示されます。

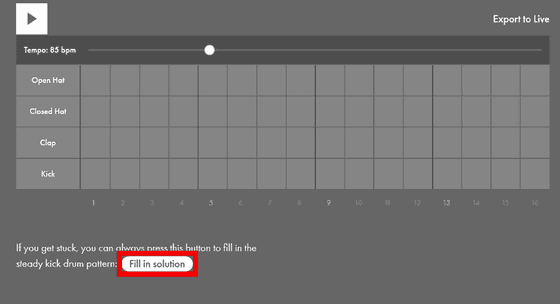

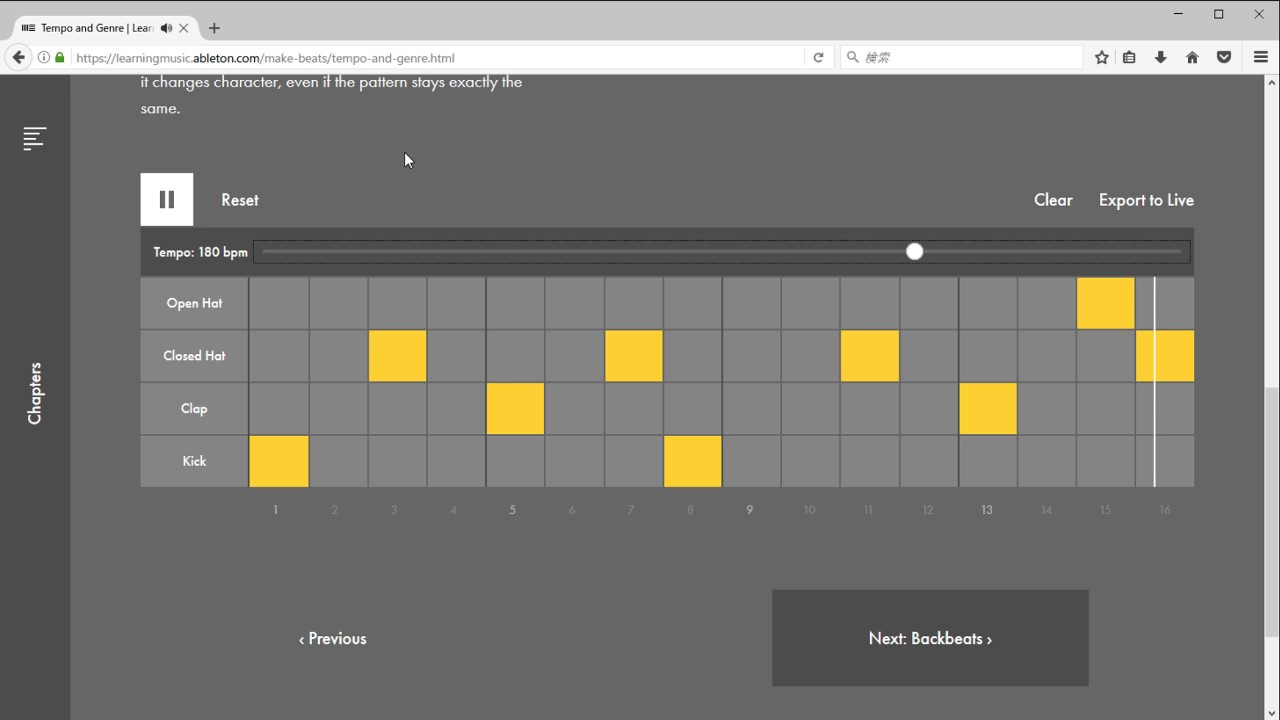

次のページではテンポを変えることで曲の雰囲気が変わると書かれていました。bpmはビートパーミニッツの略で、毎分の拍数を示します。バーを左右に動かせば、実際にどのようにテンポが変わるか確かめられます。

バーを動かしてテンポを変えるだけで、かなり印象が変わります。

Learning Musicでテンポを変えたときの曲の聞こえ方 - YouTube

ページを進めていくとビヨンセの曲が表示されました。

YouTubeの埋め込みムービーの下ではこの曲で使われているドラムのフレーズが表示されています。この中で1回だけスネアドラムが鳴るのですが、その場所を当てるという問題です。かなり難しく、作曲経験がない編集部員では全然正解が分かりませんでした。

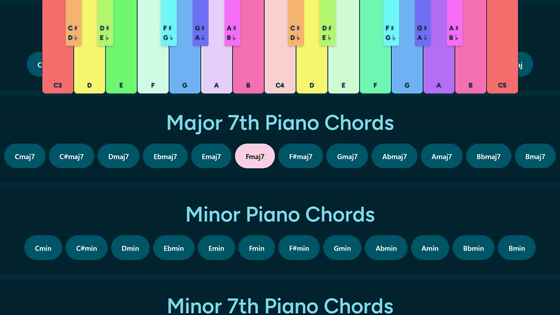

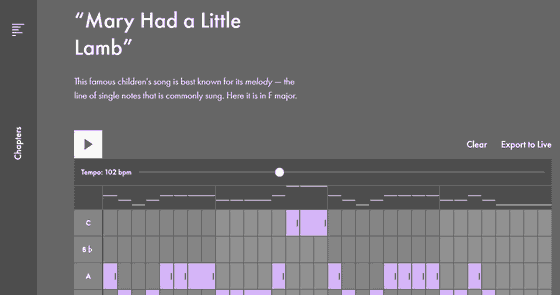

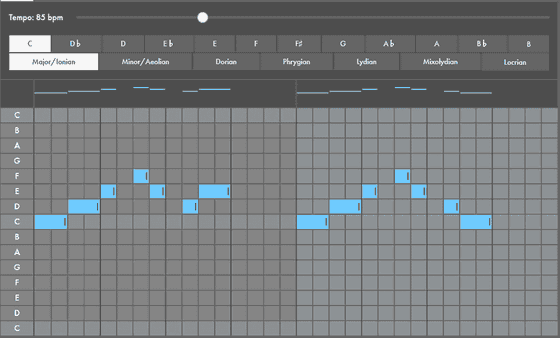

以上のようなレッスンがまだまだ続きます。章立ては「拍」の他「長調短調」や「コード」、「ベースライン」に「メロディ」、そして「曲の組立」と続きます。コードの章の途中に「メリーさんのひつじ」というタイトルのページがありました。

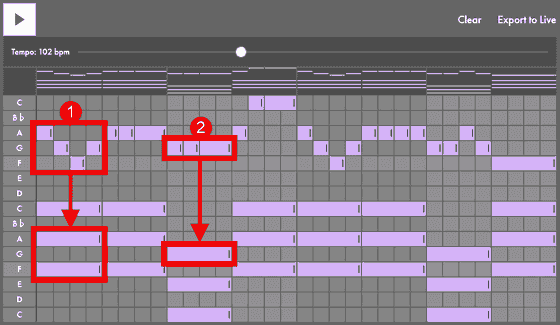

このページの中でメロディーに合うコードの目星のつけ方が紹介されていました。例えば、1番の部分にあるAGFGというメロディーの中から「主役となる音」を考えて、その音を使うコードにしてみます。今回はAGFGなのでAとFを使うFメジャーのコードになっています。2番の部分はGを使うCメジャーのコードです。もちろんこれはあくまで目安であり、結局どのコードを使うかというのは作曲者の自由で、感性に従って選んで問題ありません。

「Song structure」の章では実際に曲を聴きながら曲の構成が分かるようになっていました。下部にくっついている色分けされた構成要素をクリックするとその要素の開始点にジャンプできます。

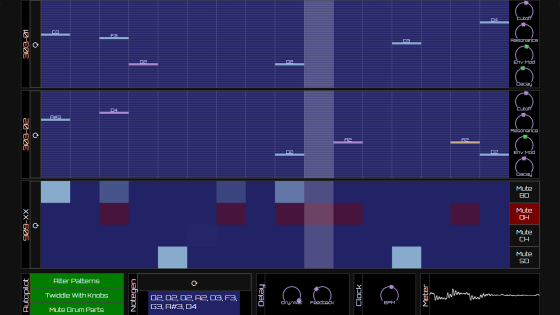

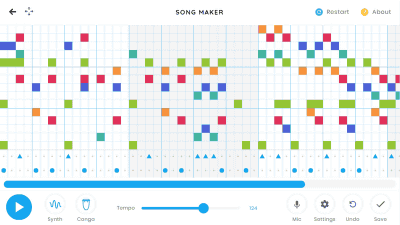

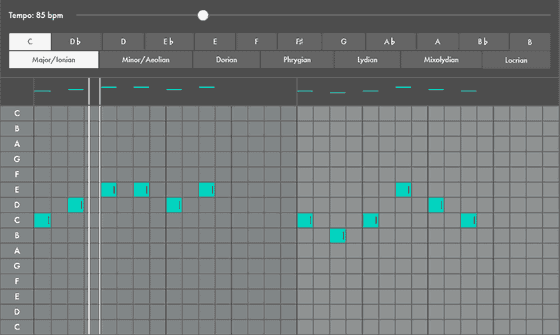

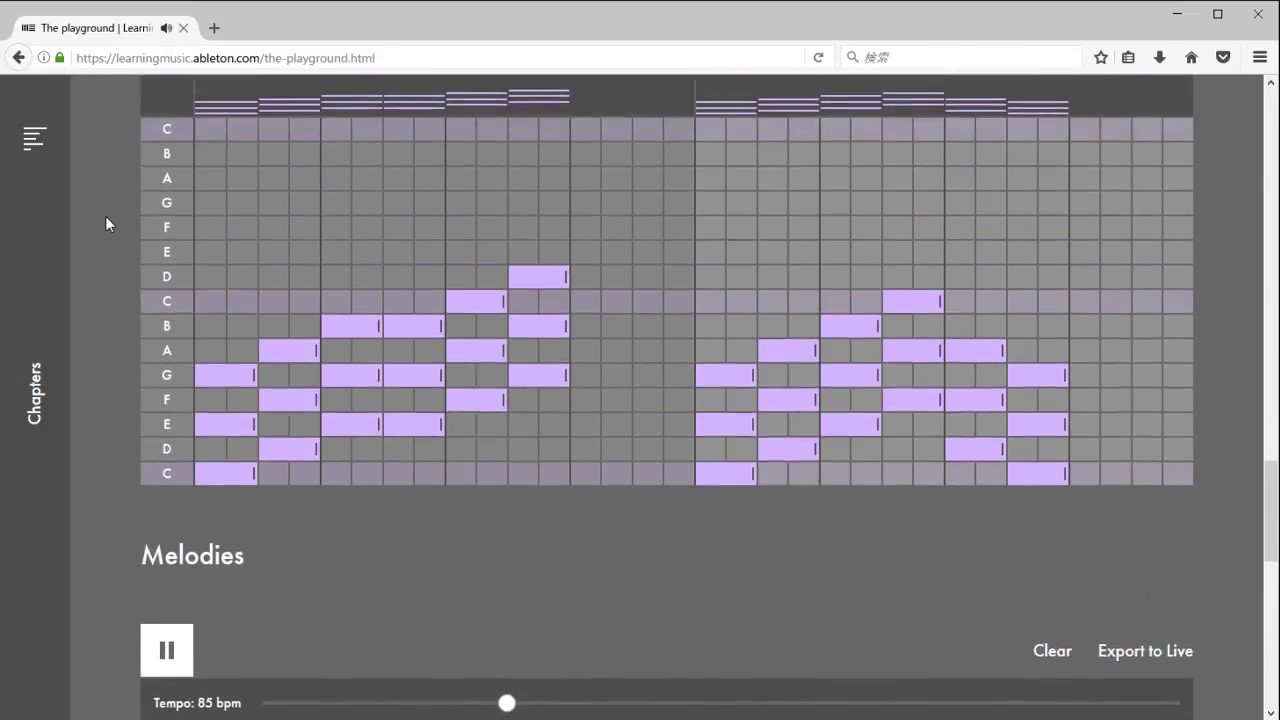

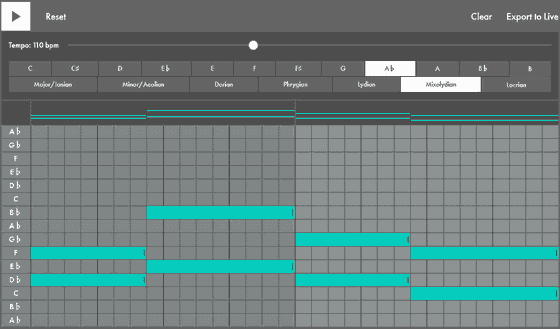

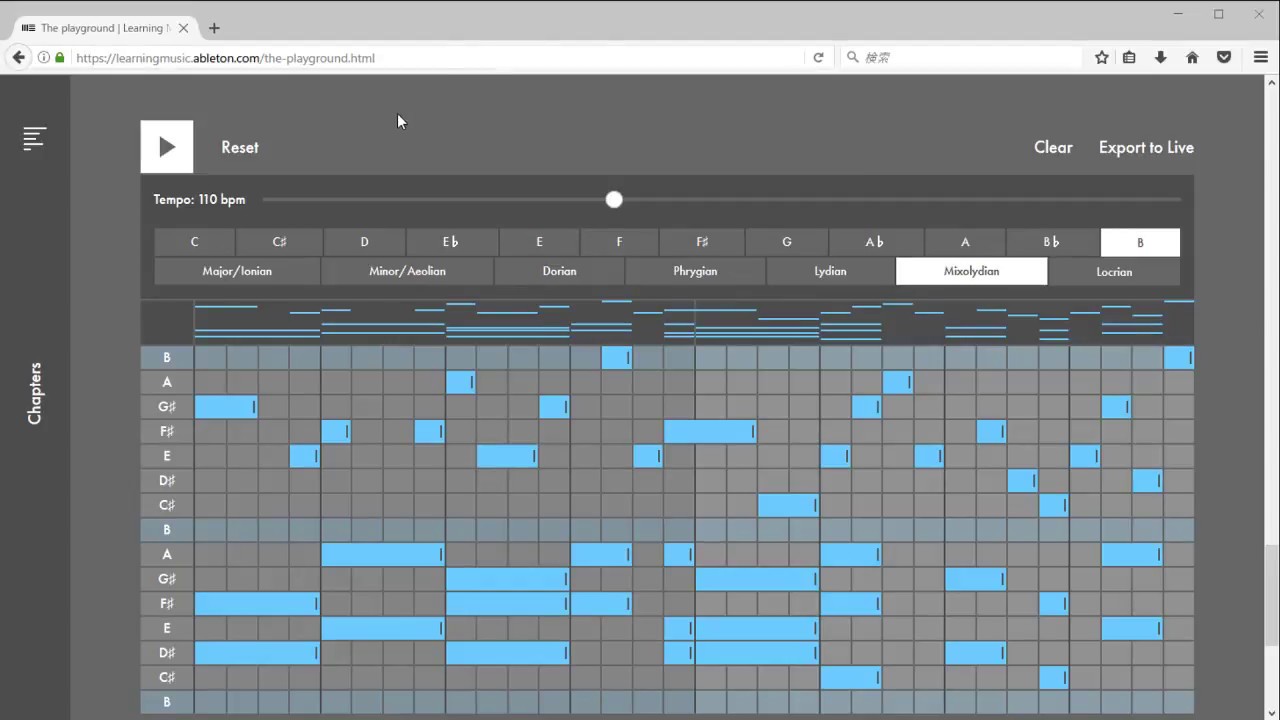

「The playground」というページでは実際に簡単な曲を作ってみることができます。The playgroundで実際に作曲してみるため、まずはメロディラインを作ります。

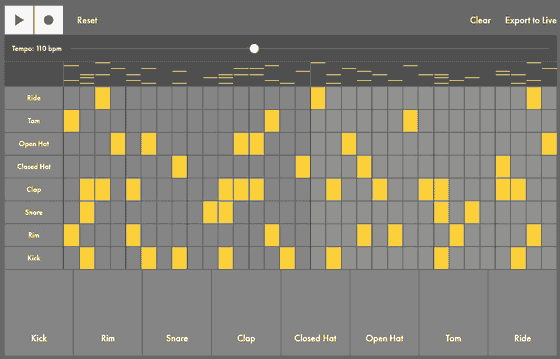

しばらくコードとベースを眺めていたのですが何も思いつかなかったので先にドラムを書きます。メロディラインとビートラインを再生しながらここだと思った場所に音符を配置していきました。

次にベースラインを作りました。ここも再生しながら調整を重ねればOK。

とりあえず3和音をたくさん置く、という方針で最後にコードを書き上げます。何はともあれこれで完成。

再生してみると、あまり出来は良くありませんでした。しかし出来は良くないにしろ、全くの未経験から1日で作曲できるようにするとは「Learning Music」恐るべし。

Learning Musicで初心者が作曲してみた - YouTube

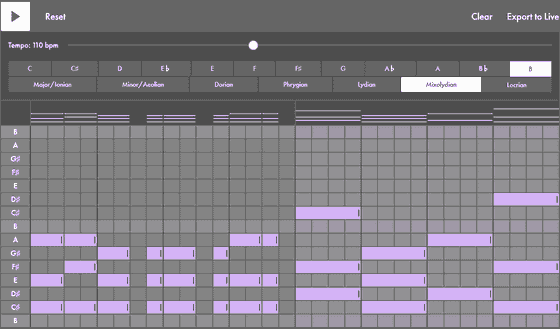

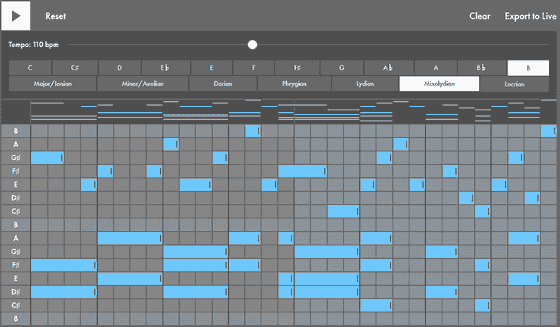

DTM経験のある別の編集部員がやるとこのように。ビートを先に決定し……

ベースはスピーカーでぎりぎり聞こえるくらいの低音に設定しました。

コードは単調にならないよう多少変化をつけています。

メロディの音程をやや高めに置いてみたのでコードと音色の差を埋めるためにメロディの下にも多少音を置いてみました。

この動画のようになりました。先ほどと印象がかなり違うのがわかります。

Learning Musicで作曲してみた - YouTube

「Learning Music」で作成した曲はこのままでは保存や共有はできず、一度Abelton Liveというソフトに取り込む必要があります。Abelton Liveは公式ホームページからダウンロードでき、30日間無料で試せます。つまり8月半ばの今ダウンロードすれば夏休みの間中使えるということで、夏の自由研究にぴったりの作曲サービスになっています。

Ableton Live 9を無償体験 - 30日使用可能なデモをダウンロード | Ableton

https://www.ableton.com/ja/trial/

・関連記事

コード・音階・音数を指定するとありとあらゆるアルペジオを再生できる「Musical Chord Progression Arpeggiator」 - GIGAZINE

スーファミっぽいゲーム用の効果音を簡単にブラウザだけで作れる「jfxr」 - GIGAZINE

歌うだけでメロディをリアルタイムでDTMソフトに出力できる「imitone」 - GIGAZINE

誰でもスマホでカッコイイ音楽を演奏できるシンセアプリ「PlayGround」レビュー - GIGAZINE

ドミノとコマ撮り技術が融合した、ドミノによる不思議なお絵かきムービー - GIGAZINE

光を指でタップしたりスライドさせるだけで多彩なエレクトロミュージックを作れるブロック「ROLI BLOCKS」 - GIGAZINE

無料でロイヤリティフリーの楽曲を人工知能で作曲し放題、ダウンロードもできる「Amper Music」 - GIGAZINE

ゲームの「音屋さん」になるための心得、タイトー「ZUNTATA」インタビュー - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, レビュー, 創作, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article I want to compose even inexperience! Pra….