2種類の素材を使ってホラー映画をより怖く感じさせる見せ方を比較するとこうなる

怖い映画を「怖い」と感じさせる時に「これは怖い映画ですよ」と語っても意味はなく、照明や音響効果、演技、台本などさまざまな要素を組み合わせることで「恐怖」の感情を観客の心に湧き起こさせることが重要です。いかにしてその「感情」を起こさせると良いのか、そんな内容を比較できる2本の映像を使って、その手法について解説しているムービーが公開されています。

What Makes a Movie Scary? - YouTube

ベッドの少年に襲いかかる黒い影……

恐怖のあまり「ぎゃ~~!」と叫んだ少年に驚いて、少年以上に「ギャ~~~!」と叫んでしまうモンスター。これは言わずと知れたピクサー作品「モンスターズ・インク」で恐怖を表現したワンシーン。ここでも恐怖を感じさせる演出が施されていますが、さらに本格的なホラー作品では、数々の工夫が積み重ねられています。

題材になっているのは、短編映像コンテストで1位を獲得し、YouTubeでの再生回数が1億回をゆうに超えたというショートフィルム「Lights Out」です。デビッド・F・サンドバーグ監督によるこの作品は、後に本格的なフルサイズの映画作品が作られていることから、同じようなシーンが見せ方によってどのように感じ方が変化するのかを検証するのにピッタリな内容となっています。

まずは映画版のシーンから。舞台は何やら倉庫のような場所で……

数多くのマネキンが置かれています。どうやらアパレル関連企業の倉庫の模様。

暗い倉庫の中を歩く女性。帰宅の準備を進めています。

誰もいなくなった事務所の照明を消すと……

何やら現れました。

「……えっ?」という様子であっけにとられる女性。誰か残っていたのか確かめるべく、もう一度スイッチを……

オンにして部屋を明るくします。

そこには誰もおらず。

しかし、再び照明を落とすと何かの影。

何度かオンオフを繰り返すと……

「バーン!」という効果音とともに、突然影が目の前に。音と映像で観る者に恐怖を与えてくるワンシーンです。

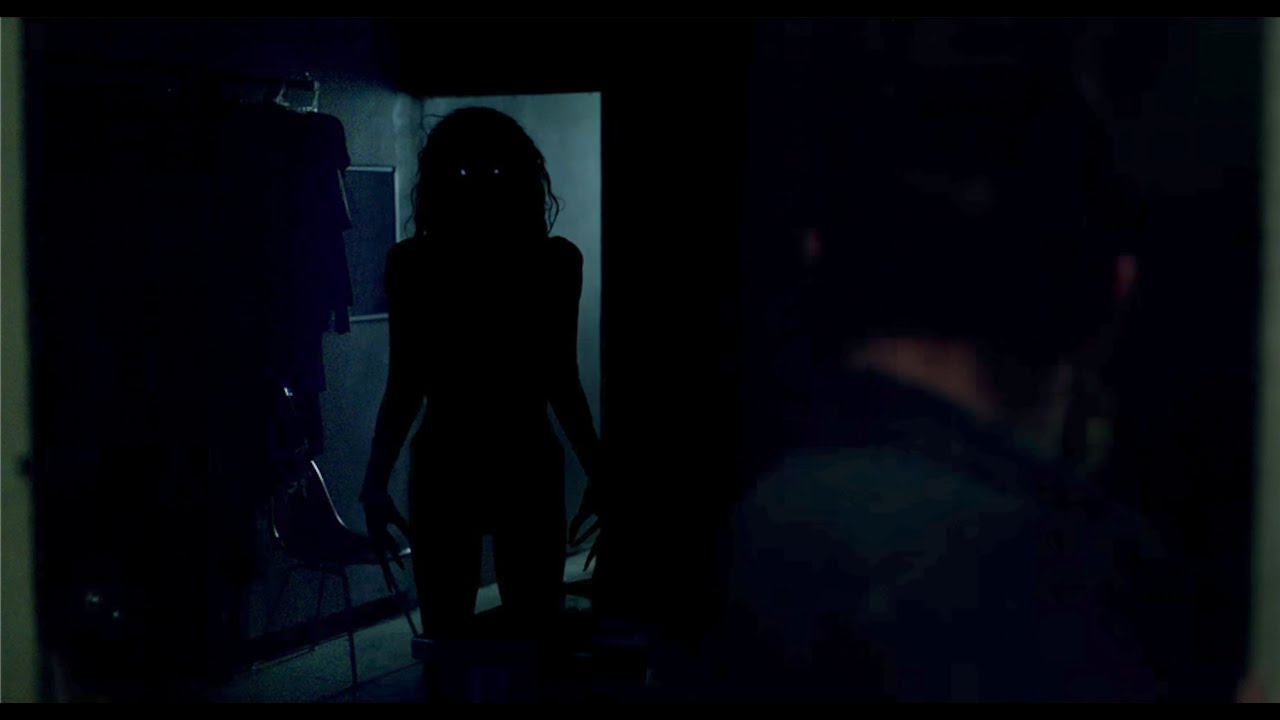

一方、ショートフィルムバージョンの舞台は自宅の廊下。寝る準備を済ませ、パジャマ姿で寝室に向かう女性。ちなみにどちらの作品でも同じ女優が演じているようです。

廊下の照明を落とすと、やはりここでも人影が。

「……えっ?」とあっけにとられる様子はロングバージョンと同じ構成。しかし、画面の構図はまったく違う造りとなっています。

おびえつつ、再びライトをオン。

誰もいません。

なのに誰かいます。

怯えながら何度もオンオフを繰り返すと……

突如、ゴーストのような人体が目の前に!こちらも観る者をビクッとさせる造りになっています。

同じような構成ですが、どちらかというとこのショートフィルムのほうが不気味さが強く感じられるかも。つまり、本編よりもショートフィルム版のほうが怖さが強かったという状態になっているわけですが、その理由についてこの解説ムービーでは、見せ方の違いによるものと指摘しています。

決定的に違うのが、2本の映像でシーンの長さが変わっているところ。映画版よりもショートフィルム版のほうがシーンそのものの長さが4秒ほど長く、ライトのオンオフが1回多い状態になっています。この「1回」によって、観客の恐怖がより一層引き立てられているとムービーでは解説されています。

「長さ」によって観客に恐怖を伝える手法は、以下のピエロを使ったシーンでも使われています。少年の寝室に不気味なピエロが置かれており、その様子に明らかにおびえている少年。まずは少年の演技からも恐怖の様子が伝わってきます。

延々と30秒ほどにわたって存在が示されていたピエロですが……

次の瞬間、突然姿が見えなくなります。

ピエロがいなくなったことで、さらに恐怖が増す少年。

その後、ピエロはまるで生きているかのように部屋のあちこちで物音を立てます。少年は懐中電灯を片手にピエロの姿を追うのですが、薄暗い部屋の中で照らし出されるピエロの姿が恐怖をあおってきます。

怒り狂うネズミのような小動物もパニック感をあおり……

「ドサッ……」と物音を立てながら部屋を移動し続けるピエロに恐怖は最高潮。

このように、暗闇の中で姿を見せずに何かが存在しているという描写は、観る者の想像と恐怖心を強くあおってくると言うわけです。

画面の構図の作り方も恐怖心をあおる要因の一つ。ショートフィルム版では、廊下の向こうでおびえる女性の姿が映し出されているのですが、これはまさにゴースト側から女性を見た構図となっています。

これは、モンスターやゴーストに対する主人公の無力さを表現するための手法。得体の知れない相手になすすべもない人物の姿を描くことで、どうしようもない恐怖心を与えます。

さらに、場面設定によっても恐怖の感じ方は変わってきます。映画版「Lightsout」の舞台は、倉庫のような場所でした。

倉庫でも十分に怖さは表現できているのですが、この場面設定をさらにプライベートなものにすることで、怖さはさらに倍増されます。

例えば、最もプライベートな空間であるお風呂のシーンでこのようにモンスターが現れると、本来入るはずのない「何か」が自宅にいるという怖さがまじまじと伝わってきます。

また、照明の使い方もポイント。怖さが強く感じられるショートフィルム版では、ゴーストが現れるシーンでも主人公の姿がちゃんと見えるように撮影されています。これにより、主人公とゴーストが同じ空間に存在しているということがわかりやすく表現されているというわけです。

一方の映画版では、ライトを消すと主人公の姿はほとんど見えなくなります。こんなところからも恐怖感に違いが生じてきます。

最後にもうひとつポイントを挙げると、主人公の動きも大きな要因になっているとのこと。廊下を歩くこのシーンは、実際に主人公が歩いたまさに場所にゴーストが出現するということを意味します。その距離感に、観客は強い恐怖を感じるというわけです。

このように、小さな積み重ね1つで映像作品から伝わってくる「恐怖」には、大きな違いが生じてくることが解説されていました。

映像作品は、照明や演技、構図、脚本、音響効果などがトータルで雰囲気を伝えてきます。それら全てがかみ合うと、その力はさらに大きくなるといえるというわけです。

ということで、新旧2本の映像を並べるとこんな感じ。2分あまりで全てを表現したショートフィルム版がこれで……

Lights Out - Who's There Film Challenge (2013) - YouTube

映画版の予告編がこれ。ショートフィルム版ならではの構成と、フルサイズ版の作り方の違いがよく表れている2本のムービーでした。

Lights Out - Official Trailer [HD] - YouTube

・関連記事

黒澤映画の分析により映像作品においてセリフではなく「動き」が重要だとよくわかる「Akira Kurosawa - Composing Movement」 - GIGAZINE

飛び上がるほど恐ろしいシーンを40本の映画から集めた「This Supercut Will Make You Jump」 - GIGAZINE

映画製作者が「色」で観客の心情を操作する方法とは? - GIGAZINE

「世界の終末」「大惨事」「アポカリプス」を世界の映画の中から集めてまとめたムービー - GIGAZINE

ハリウッド大作映画がどれも似てしまう原因となる台本作りの「公式」とは? - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, 映画, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article When you compare how to make horror movi….