データ復旧業者のおすすめの選び方は?メーカーすら諦めるレベルで故障したHDDやSSDからも復旧を成し遂げるデジタルデータリカバリーに聞いてみた

HDDやPC、SSD、スマホなどのデバイスが突然故障し、大事なデータを取り出せなくなる危機は誰にでも起こり得るもの。もしバックアップをとっていなかった場合は、データ復旧業者に依頼し、壊れたストレージからデータをサルベージする必要があります。実は、データ復旧は何度も行えるものではなくほとんど一発勝負なので、最初にどんな業者を選ぶかが非常に重要だそう。そこで、95.2%という国内屈指のデータ復旧率と、11年連続国内売上No.1を誇るデジタルデータリカバリーのエンジニアの方々に「絶対に失敗しないデータ復旧業者の選び方」について、話を聞いてきました。

データ復旧.com【デジタルデータリカバリー】|復旧率95.2%のデータ復旧・復元サービス

https://www.ino-inc.com/

今回インタビューに答えてくれたのは、デジタルデータリカバリーのエンジニアグループで働く、物理復旧チームエンジニアの金泰賢さん(写真右)、メモリチームエンジニアの万紅宇さん(写真左)の2人。加えて、司会進行役にマーケティンググループの下里和可奈さんも参加しています。

金さんはHDDやSSHDからのデータ復旧だけではなく、PCやサーバーといった機器の環境を丸ごと復旧する「環境復旧」という高難度の作業を手がける専門家。これまでに120件以上の高難度の復旧に対応しています。

万さんはSDカードやSSDといったメモリ媒体の復旧を2,000件以上行ってきたトップエンジニア。過去には復旧不可能だった障害も、万さんが基板の移植や回路修復などの手法を編み出した結果、数多く復旧に成功しているそうです。

GIGAZINE:(以下、G)

データ復旧といっても、正直なところ、一般の方からすると業者の違いは分かりづらいと思いますが、どういう違いがあるのでしょうか。

金泰賢さん:(以下、金)

データ復旧業者は国内に100社以上存在するといわれていますが、実際のところ、業者によって技術力が全然違います。データ復旧をするのは初めてという方がほとんどですので、確かにホームページの情報だけで、業者の技術力を見極めるのは難しいかもしれませんね。

G:

業者に依頼するのであれば、絶対にデータを取り戻したいと思うものですが、どうすれば失敗しない業者選びができますか。

金:

おすすめできる業者は、自社の情報をしっかりと公開している業者です。実際の復旧率や復旧件数を数値できちんと表示していたり、メーカー様や他社様で復旧できなかった機器を復旧した実績があることが大事ですね。

G:

やはり実績のチェックは欠かせないところなんですね。他には?

万紅宇さん:(以下、万)

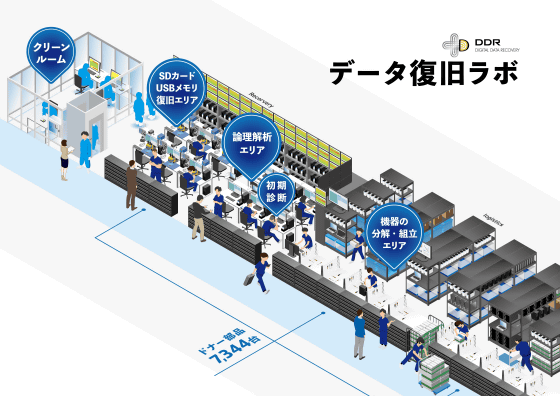

データ復旧を依頼するお客様は急がれていることが多いので、最初に依頼する時は自分の近所にあるような業者を選ばれることが多いのですが、やはり注意が必要です。一番わかりやすいポイントとして、復旧ラボを見学できるなど、自社の設備を公開している業者を選ぶのがいいかと思います。

下里和可奈さん:(以下、下里)

弊社では希望があれば誰でも見学できるように、復旧ラボを年中無休で公開していて、予約枠が空いていれば、当日に機器を持込むこともできます。救急病院と同じで、データ復旧も突発的に必要になるものですので、もし今日持ち込みたい!となった際にもぜひ任せてほしいです。

G:

確かに、大事なデータを預けるので透明性の高い業者に任せたいですね。急ぎの際に駆け込めるのも大事であると。反対に、避けた方がいい業者の特徴というのもあるのでしょうか。

金:

ホームページはかなりキレイに作られているのに復旧実績を非公開にしている業者ですね。復旧に成功・失敗した結果は業者の技術力を一番表しているところなので、こういう根幹にかかわる情報は非公開にする理由がないはずです。こういった業者は、自社の復旧設備も非公開にしていたり、見学できなかったりします。

下里:

規模が小さい業者だと、社内に全く設備を置かずに受付だけを行って作業はすべて外注しているなんてケースもあるので、一口にデータ復旧業者といっても実態はさまざまなんです。安価な定額料金や完全成果報酬制と謳っていたとしても、復旧率や設備を非公開にする業者は、技術的な面やセキュリティ面でどうしても不安が残るので、最初に依頼するなら避けた方が無難かなという印象です。社内に設備やエンジニアがいて、自前で復旧作業を行っている業者を選ぶのがいいと思います。

G:

なるほど。おすすめできるデータ復旧業者は細かい復旧実績を公開しているとのことですが、デジタルデータリカバリーではこれまでどういった復旧実績があるのでしょうか。

下里:

いろいろとあるのですが、今回は金と万が直近で復旧したRAID構成のサーバー、暗号化されたSMR方式のHDD、一体型SDカード、メーカーにて復旧不可能だったSSDの事例をあげたいと思います。最初はとある法人様のサーバーからいきましょうか。これは、物理障害の発生したRAID1サーバーから、4日でOS領域とデータ領域を組み合わせて元通りの環境復旧に成功した事例です。

G:

まず気になったのですが、この「環境復旧」というのはどういうものなのでしょうか。

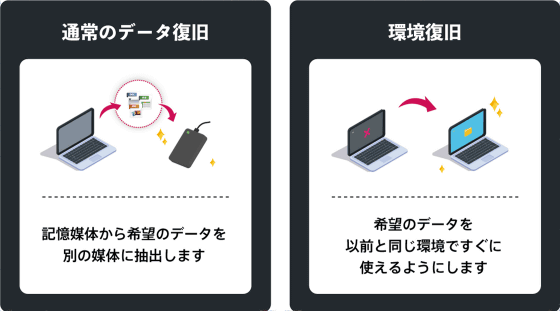

金:

お客様が使っていて壊れてしまった機器を、壊れる前の環境にできるだけ近づけて復旧することですね。お客様がそのまま使えるような、故障前の状態に戻す作業をすることが環境復旧になります。

G:

それはOSやソフトウェア、一連の設定も含めて復旧するということでしょうか。

金:

そうですね。基本的にお客様が使っているのと同じような状況に戻すことを目標としています。今回の事例は、RAID1で構築されたHDD2本構成のサーバーの復旧ですね。伝票や顧客の情報を管理するデータベース用のサーバーで、依頼いただいた法人様はシステムが使えないことで現場が稼働できず、多大な支障がでていました。

G:

サーバー自体が壊れてしまっていたんでしょうか。

金:

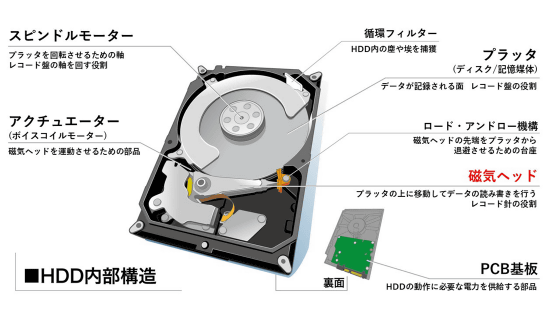

はい。加えてHDDも故障していました。弊社で初期診断したところ、HDD2本とも磁気ヘッドで異常が発生しており、物理的に故障していました。サーバー自体にも異常ランプが出てしまい、OSが立ち上がらないので、何のシステムも使えずお客様は全く仕事にならない状況です。「どうにか元通りに使えるようにしたい」と依頼をいただきました。

G:

まさにデジタルデータリカバリーさんに駆け込まれたわけですね。復旧はどのように行ったのですか。

金:

2本組のRAID1なので、まずそれぞれのHDDの状態を見て、OSが立ち上がるかを確認していきました。1番ディスクはCドライブ、すなわちOSのある領域が動作しており、データ領域には9割くらい破損がある状態でした。2番ディスクはOS領域が破損している状況でしたが、データの領域は読みにいけそうだと判断しました。

G:

OSのデータとDドライブのデータを別々のHDDから読み出したと。

金:

そうです。組み合わせることができれば復旧成功となります。ただ、今回のケースだと初期診断の段階で磁気ヘッドが弱ってしまっていることはわかっていたので、慎重にデータのコピーをとっていきました。途中でやはり磁気ヘッドの状態が悪化したので抽出を中断し、部品交換とファームウェアを修復し、データコピーの作業を数回行って、HDD2本からそれぞれ取れるだけのデータを取りました。

G:

神経を使う緻密な作業ですね。

金:

壊れかけているHDDからデータを取っていくわけなのでそこのところはやはり気を遣いますね。結果として、1番ディスクから取得したCドライブだけでOSを立ち上げることができたのと、2番ディスクからは99%データを取ることに成功したので、この2つのデータを1つにまとめて、サーバーの起動を試みました。

G:

ちゃんと動くようになったんでしょうか。

金:

OSの動作自体は復旧ラボ内で確認できましたが、肝心のデータベースはお客様の環境で確実に動くかがわからなかったので、お客様に了承を取って出張訪問し、実際に普段サーバーを利用されている環境で動作を確認しました。データベースやネットワーク環境の設定を確認し、エラーメッセージを解決して、お客様の環境でちゃんと元通りに動くようになりました。作業完了後は、ものすごく感謝され現場にいた皆さん拍手喝采という状況でした。とても喜んでいただけて、どれだけ復旧を待ち望んでいたんだろうと思いましたし、無事復旧してほっとしました。

G:

無事にデータを取り戻せた喜びが伝わってきますね。HDDの磁気ヘッド交換の話がでましたが、これは在庫しているHDDから部品を交換するということなのでしょうか。

金:

そうですね。デジタルデータリカバリーでは常時7300台以上のドナー部品を常に確保しています。その中から故障したHDDと同時期に製造された同モデルを探し、基板で互換性を確認した上で交換作業に移るという形です。そこで、今まで集めた基板で互換性を確認した上で交換作業に移り、復旧作業を行いました。

G:

復旧作業に4日かかったとのことですが、一番時間がかかったのはどういった作業なのでしょうか。

金:

全体の作業を通して一番時間がかかったのは物理作業ですね。環境復旧のためにはできるだけオリジナルのHDDからクローンを作成して元通りにしなければ作業の難度が上がってしまうので。一番時間がかかるのがクローンを作成するまでの作業で、だいたい48時間くらいかかりました。

下里:

他社様だと基本的に「お客様の環境下でシステムが問題なく使用できるかどうかを確認して調整」というところまで請け負わないので、その点は金のようなエンジニアが特に頑張っているところだと思います。今回のお客様もそうですが、データベースなどは元の環境で使えるようにならないと意味がないので、弊社でその辺りまでサポートさせていただくと非常に喜ばれますね。

下里:

2つ目の復旧事例は「ヘッド破損・ファームウェア異常のあるSMR方式HDD2台を2週間で復旧」したというものです。これはWestern Digital製のHDDで、一般的なHDDよりも復旧難易度の高いデータ記録方式が採用されたモデルでした。

金:

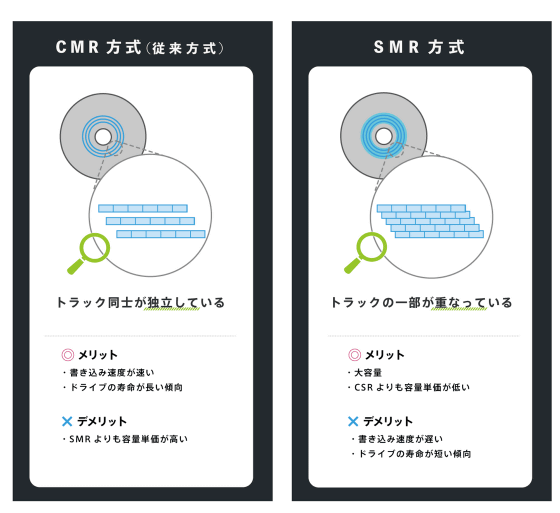

最近のWestern DigitalのHDDはヘッドの方式にシングル磁気記録(SMR)方式を採用しており、この事例で復旧されたのはSMR方式のHDDだったんですね。従来型磁気記録(CMR)方式とSMR方式で何が違うのかを簡単に説明すると、従来の方式は本棚に1冊ずつ本を入れるようにデータを書き込むものなのですが、SMR方式は「瓦磁気方式」とも呼ばれていて、屋根に瓦をふくようにデータを重複させながら書き込むものです。SMR方式であれば、同じ大きさのプラッタ上でも従来の方式と比べて25%~30%ほど多くのデータを書き込めるのが利点です。

G:

大容量のHDDに採用されることが多いSMR方式ですが、データ復旧難易度はあがってしまうんですね。その理由は?

金:

なぜSMR方式のデータ復旧が難しいのかというと、データが重なって記録されている部分が存在するからです。従来の方式であればデータがそのままプラッタに書き込まれているので問題はないのですが、SMR方式は重複している部分のデータを区別して表示する「Second Translator」と呼ばれる、「目次のための目次」のような役割を果たすモジュールがあります。データが重なっている部分を処理するSecond Translatorが壊れると、どこにどんなデータが書き込まれているかという情報がなくなってしまうので、重複する部分は上書きされて見えなくなった状態になってしまいます。

G:

そもそも存在しているはずのデータがなくなってしまうわけですね。

金:

Western Digitalの場合はHDDのメインチップも暗号化されているので、データ復旧時はそれも解除する必要があります。なので、問題となったHDDは2本とも、SMR方式のデータ処理とメインチップの暗号解除を行わなければなりませんでした。

G:

暗号化の解除まで行うと。なかなか大変そうです。

金:

まずはアンロックができる特殊な基板を使ってファームウェアの暗号化を解除して修復作業を行い、それが終わったら、メインチップの暗号化を解除する作業を行いました。通常のHDDであれば、ご依頼の8割程度は2日で復旧しているのですが、この外付けHDDの復旧には1台目が5日、2台目が12日かかりました。

G:

RAID1のサーバーよりも外付けHDDの方が、作業難度が低そうなイメージを抱いていましたが、実際はRAID1サーバーの復旧よりも多くの時間がかかったということで、どういう部分で作業難度が上がったのでしょうか。

金:

先ほどお話ししたSMR方式も復旧難度が高くなる要因の1つですし、容量が違うのも要因の1つです。また、外付けHDDは2.5インチサイズで、デスクトップPCに使われる一般的な3.5インチよりも小さいことも難度の高さに関係します。HDDのサイズが小さいと、使われているヘッドの形や大きさも異なるため、普通の3.5インチと比べると少し復旧作業の難度も上がりますね。

G:

1本目は5日、2本目は復旧に12日かかったようですが、2本目はいったい何が大変だったのでしょうか。

金:

ファームウェアの修復作業を行ってデータを見られるようになったので、クローン作業を行いました。1台目は不安定ながらもデータのアクセスに成功し、99.9%の抽出に成功しました。しかし、2台目は磁気ヘッドの状態が悪かったので、作業中にHDDのモーターが止まってしまったんですね。なので、クリーンルームでヘッドの交換作業とファームウェアの修復作業を再度行ったところ、作業が続けられるようになり、フォルダ構成までキレイに修復できるようになりました。

G:

クリーンルームでの作業と、ファームウェア暗号化の解除などを組み合わせて復旧したわけですね。

万

他にも、「一体型SDカードの回路修復に成功しデータの100%を復旧」という事例があります。この事例は、SDカードが水没して認識しなくなったというもので、SDカードを受け取って認識しないことを確認した際、回路に異常があることがすぐにわかりました。このSDカードはNAND型フラッシュメモリとメモリコントローラーが一体になっているので、内部破損がわかってもチップの修理の方法がないというのが一般的な認識です。今回はチップの内部を解析して、破損してる回路については別の導線を接続してショートを修復したところ、無事に認識できるようになったので、その後にデータを抽出したという流れになりました。

G:

なるほど。SDカードはさまざまなメーカーから出ており、回路のパターンはかなり違うと思うのですが、その辺りは知識や経験が重要になってくるのでしょうか。

万:

そうですね。SDカードの種類についてはおよそ数千数万というタイプがあり、多すぎて数はわからないくらいです。メインの構成はある程度決まっていますが、場所や配線の位置は全然違うので、経験と解析の知識がものを言う領域でもあります。

G:

HDDの場合は大量のドナー部品から互換性の高いパーツを交換するという方法がとられていますが、SDカードも同じようにパーツの交換で対処できるのでしょうか。

万:

SDカードの場合は、パーツの交換で対処することはほとんどないですね。そもそもSDカードの部品は生産の時期によって全然異なるので、同じものを用意することは非常に厳しいというのがあります。パッケージが同じSDカードでも、中身が全然違うケースは結構見られます。なので、依頼品と同じ部品をドナーとして用意することはかなり難しいです。

G:

SDカードはHDDやSSDと比べてかなり小さいですよね。回路の修復などは非常に繊細な作業だと思うのですが、SDカードの回路はどれくらいのピッチになるのでしょうか。

万:

SDカードによって異なりますが、一番細いのは0.01mmくらいですね。太いものでも0.1mmくらいになります。いつも顕微鏡を使って配線作業を行っています。髪の毛の15分の1といった細さになるので、肉眼だともう見えなくなります。

実際にSDカードの配線作業がどんな感じなのかは、以下のムービーで見ることができます。

【データ復元】認識しないSDカードの復旧(配線作業)|デジタルデータリカバリー公式 - YouTube

万:

4つ目の事例が「メーカーから復旧不可とされたSSDを専用ツール作成により復旧」したというもので、この外付けSSDはお客様がメーカーに持ち込んだところ、依頼後3時間ほどでメーカーから「素子障害により動作不能となっており、データ復旧ができない」と連絡されたものです。実際に受け取って診断してみたところ、確かに認識しないという状態でしたが、デジタルデータリカバリーではその状態でも対応可能でデータ復旧の可能性はあると判断しました。

G:

メーカーで復旧できなかった場合でも対応するんですね。

万:

そういったご依頼は結構多いです。今回持ち込まれたSSDは、対応しているツールが存在しなかったため、自社で専用の復旧ツールを作成しました。作業日数は全体で15日くらいかかったのですが、その半分は専用ツールの作成と調整にかかりました。その後、SSDのファームウェアを修復し、内部データを90%以上抽出することに成功しています。

G:

「今までのツールで対応できず、専用のツールを開発した」ということですが、なぜ今までのツールでは対応できなかったのでしょうか。

万:

まず前提として、復旧ツールは、USBとSSDではそれぞれ全く別物の専用ツールを使います。しかし、この事例で持ち込まれたSSDは、SSDであるにも関わらずインターフェースがUSB接続だったので、通常のUSBやSSDツールでは対応ができないという状況でした。お預かりしたSSDを修復するために、このデバイスをUSBとして認識しないように変換できるツールを作成する必要があったというわけです。

G:

なるほど。近年はストレージにSSDを搭載するPCやフラッシュメモリを搭載するスマートフォンが主流になっているので、HDDではなくSSDやフラッシュメモリを復旧してほしいという依頼も増えているのではないでしょうか。

下里:

仰る通りで、ご依頼としてはとても増えています。過去には物理的に損傷したスマートフォンや、火災で燃えたUSBフラッシュメモリからデータ復旧に成功した事例もあります。今後もSSDやUSBフラッシュメモリやSDカードなどの復旧事例はどんどん増えると思いますね。

実際にデジタルデータリカバリーは、USBフラッシュメモリのメモリチップを取り外す作業のムービーを公開しています。USBフラッシュメモリのチップは非常に繊細なので、はんだを溶かすために数百度以上の熱風を上手く使いながら、チップの足が破損しないように慎重に取り外す必要があるとのこと。

【データ復元】認識しないUSBメモリの復旧(メモリチップ剥離作業)|デジタルデータリカバリー公式 - YouTube

G:

USBフラッシュメモリのメモリチップを取り外すチップオフでは、安全に取り外すためのコツのようなものがあるのでしょうか。

万:

熱風の温度が高ければ高いほどはんだが溶けてチップが外しやすくなるのですが、温度が高すぎたり、長時間熱を加えたりすると、メモリチップの見えないところにダメージが入ってしまい、データ復旧できなくなってしまう可能性があります。私たちの実験からメモリチップが耐えられるぎりぎりの温度が分かっているので、作業では専用の設備を使ってエンジニアが適切な温度に調整することで、データを守りながら安全にチップオフができています。

G:

なるほど。

万:

もちろんより高温であれば、メモリチップをもっと外しやすくはなります。しかし、私たちは安全にデータを取り出せることを注視しているので、高温によるチップオフよりも安全性を優先するということですね。

G:

多くの試行と経験を重ねることで、データ復旧の成功率95.2%を実現しているのですね。デジタルデータリカバリーは「世界トップクラスの設備保有台数」とアピールしていますが、トップエンジニアとして活躍する金さんや万さんからみて、デジタルデータリカバリーの設備はどういう部分で世界トップクラスであると思いますか。

金:

デジタルデータリカバリーほどの設備を保有するデータ復旧企業は、世界的に見てもなかなかないですね。数だけでも弊社より設備を保有する企業は日本だとおそらくないですし、世界でも数社しかないと思います。HDDの復旧作業を行うクリーンルームなどがわかりやすいですが、そういった設備が整っているだけではなく、設備を生かせる技術力や知識を持っているのも弊社の強みかなと思っています。

デジタルデータリカバリーのクリーンルームで実際に行われる作業の様子は、以下のムービーから見ることができます。

HDD復旧に欠かせないクリーンルームってどんなもの?【デジタルデータリカバリー】 - YouTube

万:

デジタルデータリカバリーは、NANDフラッシュの復旧技術も日本一だと思います。私たちは他社様で復旧不可と判断された依頼を毎月何件も対応しています。他社様で復旧不可と診断される理由でよくあるのが、1つは「HDDやSSDを認識できないから」というもので、もう1つが「復旧ツールを使ったけど何もデータを抽出できなかったから」というものです。同じ復旧ツールを使っても知識がないと復旧作業を最後までこなすことができません。

金:

同じツールを使っても、ツールを使う人の技術力や知識によってデータの復旧率は違います。他の業者では10%程度しかデータをサルベージできないという事例でも、デジタルデータリカバリーでは100%近いデータを抽出できるという実績があるという点が、デジタルデータリカバリーが選ばれる大きな理由の1つだと思います。

下里:

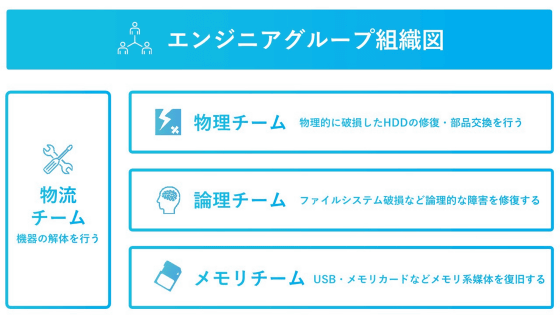

他の面でいうと、デジタルデータリカバリーにはデータ復旧のエンジニアが40名弱いるのですが、各障害や機器専門のエンジニアたちがチーム制で復旧にあたります。おそらく各機器に精通したエンジニアの人数はダントツに一番多いのではないかなと。業者によってエンジニアが2~3人、少ないところではたった1人のエンジニアでこなしているということもあるので、デジタルデータリカバリーは組織体制という意味でも業界トップクラスだと思っています。

金:

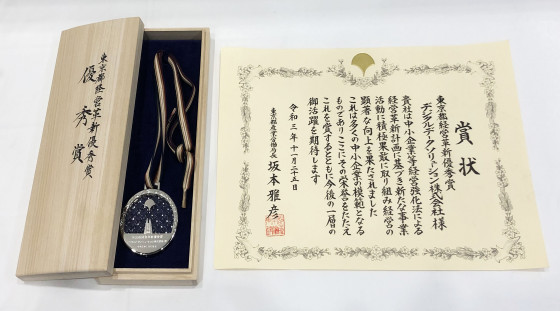

このような組織としての長年の研究開発を認めていただけて、HDDのプラッタに傷がついたスクラッチ障害の復旧技術向上で、東京都の経営革新優秀賞を受賞しました。データ復旧業者の違いはなかなかわかりにくいかもしれませんが、技術面で表彰された実績を持つ業者であれば、信頼性が高いといえます。

G:

なるほど。実際に利用する場合、デジタルデータリカバリーのサービスフローや料金体系は具体的にどういうシステムになっているのでしょうか。

下里:

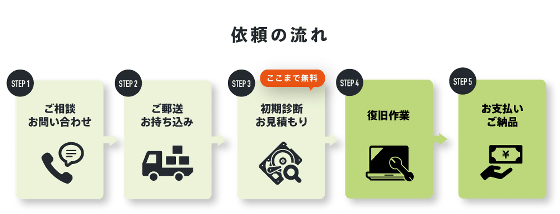

まず最初に機器をお客様からお送りいただくかお持ち込みいただくかして、エンジニアが機器の診断をさせていただきます。その段階でどういう障害が起きているのかや、復旧の工程にどれぐらいかかるかを算出して、見積もりをお出しする形のサービスフローになっています。ここまで無料で行っています。

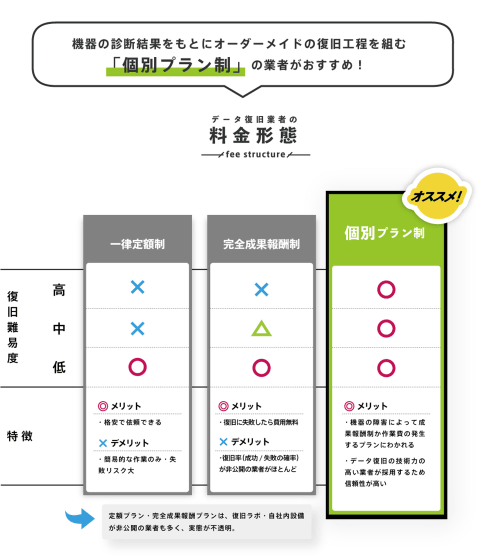

下里:

見積もりについては、機器の診断結果によって体系が変わる個別プラン制をとっています。具体的には、2つの体系があります。1つ目が、データの復旧に成功した場合に費用が発生して、復旧できなかった場合は費用が0円になる成功報酬型のプランになります。2つ目が作業費と成功報酬をいただくプランとなります。この場合はHDDからデータを取り出せた比率に応じて、成功報酬の金額が変動します。成功報酬型になるか、作業費をいただくかは、診断した機器の障害の程度によって変わります。

G:

見積もりをするにしても、まずは機器を実際に見る必要があるということですね。

下里:

そうですね。機器の状態によって難易度も作業内容も全然違うので。これが他社様の場合だと最初から金額が決まっているパターンが多くて、「この機器のこの障害だったらいくらです」というような障害ごとに金額のプライステーブルが決まっていることが結構多いんです。しかし、そういうケースでは「このHDDの物理障害ならこの作業」というように復旧作業が全部決まってしまっているので、案件によって個別の復旧手法を試みられることは少なく、結果として中度以上の障害には対応ができなかったりします。

万:

もし完全成果報酬で、復旧に失敗して費用は発生しなかったとしても、データ自体は戻ってきません。データ復旧は何度も行えるものではないので、最初の業者で復旧作業を失敗されてしまうと、わたしたちがその後に作業を行なっても通常の案件よりも復旧率が下がるというデータが出ています。診断結果に基づいて個別のプランを提示してもらえる業者に最初に依頼した方が、結果として失敗する確率は下がるんじゃないかなと思います。

G:

完全成果報酬でもリスクがあると。デジタルデータリカバリーでは、作業費用がかかるのはどういった場合なのでしょうか。

下里:

弊社では、重度障害の場合、エンジニアの作業費用をいただくプランをご提示するケースがあります。これはエンジニアの工数や設備投資の関係で発生するもので、お客様にはお見積り時に必ず説明し、ご承諾いただいた場合のみ復旧作業に着手しています。 実は一部の媒体では「復旧に失敗しても作業費用を請求するような企業は悪質業者である」と記事になっています。そういった記事が出るほど、高難度の障害に対して、自分たちで復旧技術を開発したり、新しい設備を導入してリカバリーを試みるような本来の意味でのデータ復旧業者はほとんどいないんです。

万:

エンジニアからすると、正直なところ、高難度の復旧であればあるほど、設備代も人件費もかかるので引き受ける側にとっては割に合いません。事例にもあったように、1台のSSDのために何日もかけて専用ツールを開発するといった手間のかかる作業や、お客様先でサーバーの環境ごと復旧するような高難度の作業は、他社様ではそもそもできないか、できたとしてもやりたがりません。自社でいますぐ試せる範囲の作業をして、もし復旧に失敗しお客様のデータを消失させても、費用をいただかずに責任を問われない形をとれば、企業にとってはその方がリスクがないわけです。

G:

機器1台の復旧のために専用ツールを開発するなんてことをやってたら、採算があわないですね。

万:

しかしこれでは、一度「できない・やらない」と決めた障害は永遠に復旧できないし、データを失って困っている方を救うことはできません。

G:

たしかに。

万:

「何とか復旧する方法はないか?」「どうすれば復旧できそうか?」を考えて新しい手法にも果敢に挑戦するのがデジタルデータリカバリーの復旧エンジニアです。これまでに、業界で絶対に復旧不可能だと考えられていた障害から復旧を成功させたり、他社様で「できません」と投げ出されたような案件をわたしたちは多数復旧してきました。無事復旧できたことを泣いて喜ばれるお客様もいらっしゃいます。弊社が断ってしまえば本当に依頼する先がなくなってしまうので、常に復旧技術を磨いて最善の復旧率を目指すのがわたしたちの使命だと思っています。

G:

データ復旧は何度も試せるものじゃないそうですが、やはり何社も作業を依頼するようなことは控えた方がいいんでしょうか。完全成果報酬の会社で駄目だったから次、みたいな。

金:

できるだけ手を加えずに最初の段階で持ってきてもらえたほうが復旧率は高くなるので、なるべく早い段階でまかせていただきたいですね。ただ、データを取り出したいという方には全力で復旧にあたらせていただきます。もし他社様で「無理です」と断られても諦めないでほしいです。他社様が投げ出してしまうような案件であっても、弊社のエンジニアチームは可能な限り対応します。そもそも、復旧してデータのコピーを取れること自体が奇跡のような重度障害もありますが、そういった障害でも、復旧成功事例が多数出ているので。

G:

HDDのプラッタに傷が入っているスクラッチ障害などは、まさしくその例ですよね。

金:

はい。もちろんデータを100%復旧できるにこしたことはないですし、エンジニアとしてもその状態を目指しています。ただ、他社様で断られ続けたお客様は、たとえ弊社で取り出せたデータが数十%だったとしても、大変喜ばれます。復旧成功か失敗か、0、100の世界じゃないということです。まずは機器を見させてもらえたらと。

G:

なるほど、データ復旧を依頼する際の注意点やポイントについてよくわかりました。本日はありがとうございました。

データ復旧.com【デジタルデータリカバリー】|復旧率95.2%のデータ復旧・復元サービス

https://www.ino-inc.com/

・関連コンテンツ