平面なのに折り返すと複数の面が姿を現す出す不思議な図形「ヘキサフレクサゴン」の発見秘話

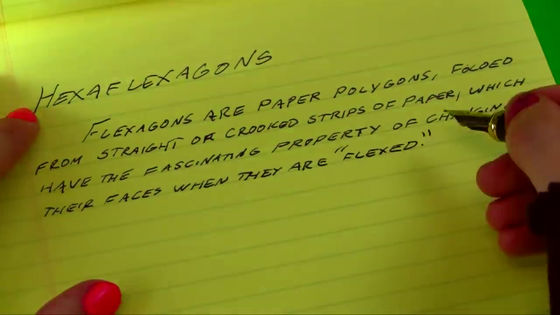

表面を折りたたみ、別の面を広げることができる図形を「フレクサゴン」、フレクサゴンのうち六角形のものを「ヘキサフレクサゴン」と呼びます。最初のフレクサゴンとして知られる「ヘキサフレクサゴン」をイギリスの数学者アーサー・ハロルド・ストーンがどのように発見したのかを、YouTubeチャンネルのVihartが解説しています。

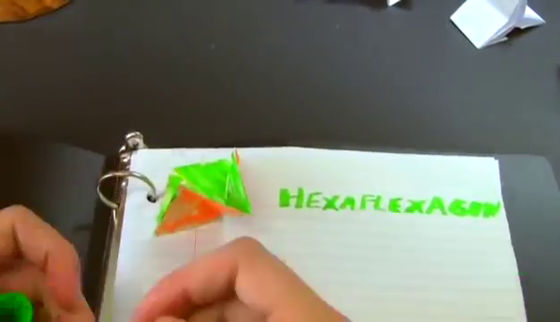

Hexaflexagons - YouTube

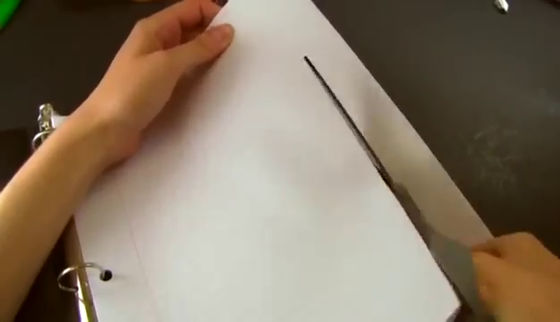

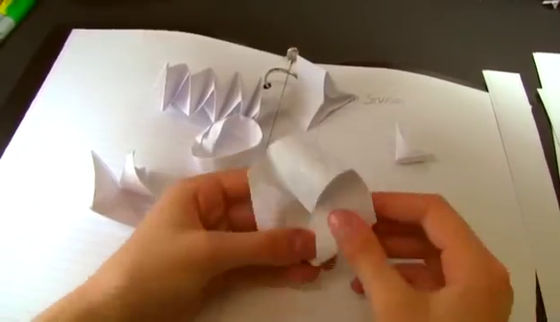

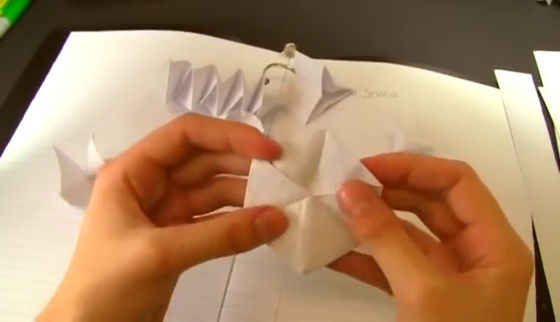

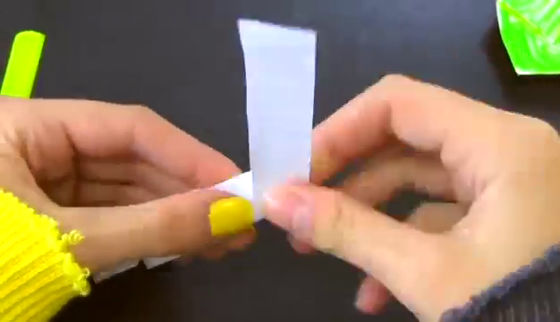

1939年、イギリスからアメリカに引っ越してきたアーサー・ハロルド・ストーンは、イギリス製のバインダーにアメリカ製の紙を挟んで使用しようとしたところ、紙がバインダーからはみ出ることに気づきました。

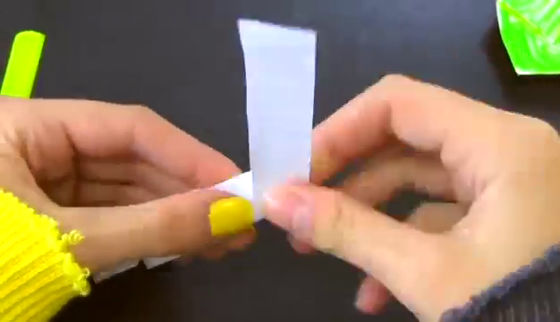

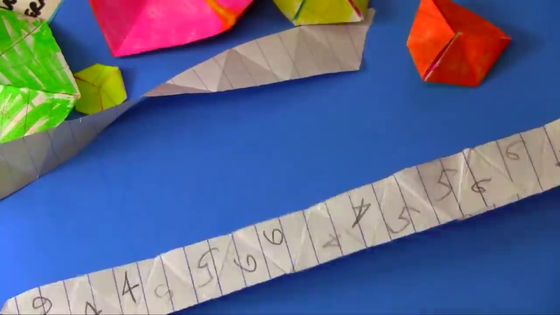

バインダーからはみ出た部分をハサミでカットして……

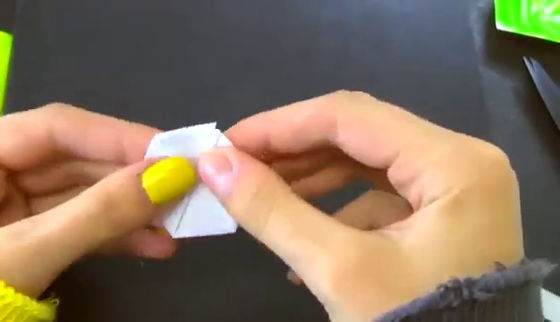

この紙束を暇つぶしに折りたたんで遊んでいたそうです。折りたたんだりひねったり四角にしたり六角形にしたり。

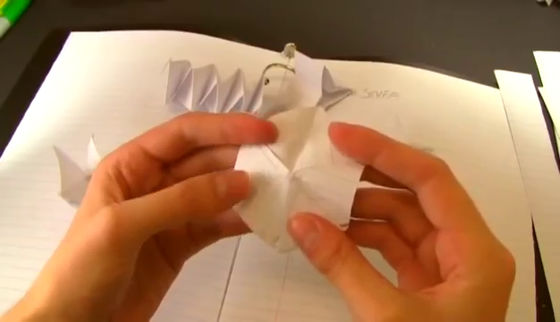

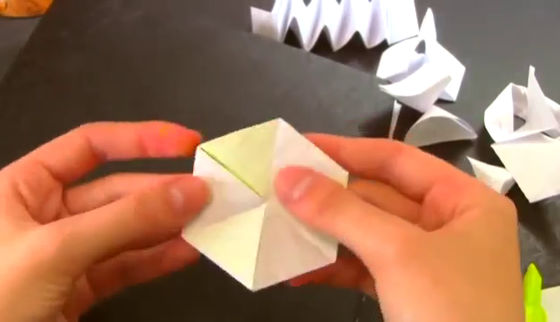

いろんな折りたたみ方に挑戦していたところ、きれいな六角形が完成しました。

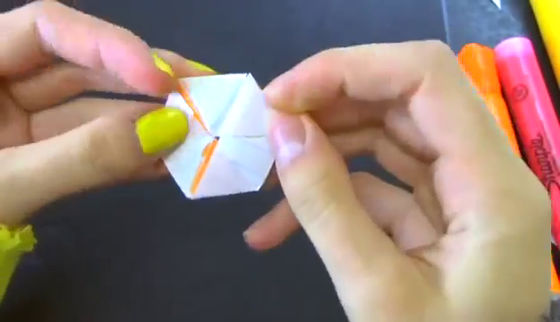

「六角形なんて大したことない」と思うかもしれませんが、そこには対称的な何かが隠れています。ストーンは完成した六角形を折り目に沿ってたたんで遊んでいたところ……

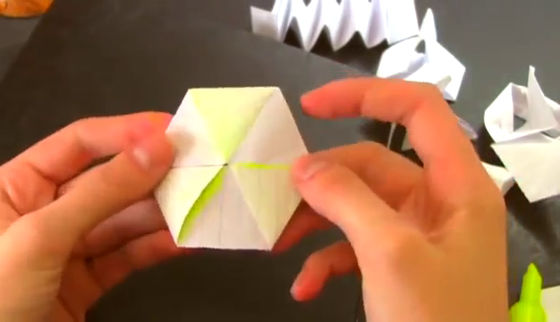

折り目の山部分を開くようにすると……

再び六角形が出現することに気づきます。この六角形は、こんな感じで何度も折り返すことができるそうです。

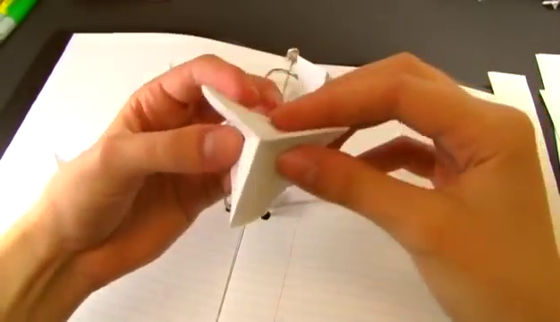

ストーンは改めて六角形を折ります。

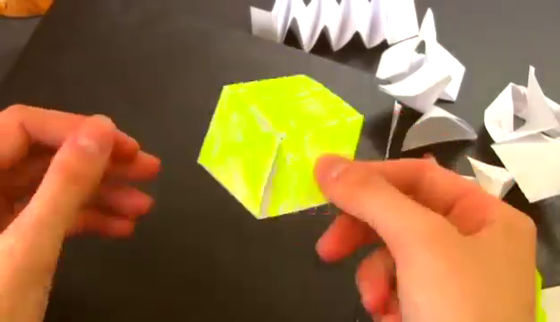

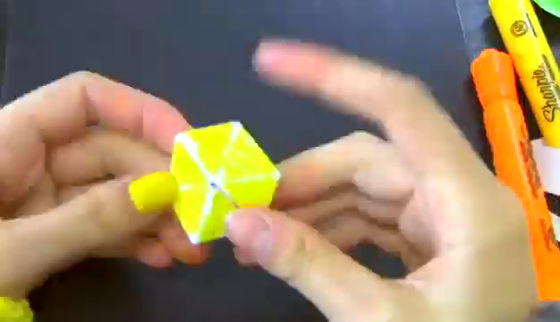

この六角形の片面を黄色に塗り、表面が黄色……

裏面が白色になりました。

この六角形を再び折り返すと……

白色の面が出現。

しかも、なぜか裏面も白色でした。

この白色の面を緑色に塗り……

もう一度折り返してみると、再び白色の面が登場。つまり、この平面の六角形は3つの面を持っていることがわかります。

この不思議な図形に名前を付けなければということで、ストーンは「折り曲げ(フレックス)」と「六角形(ヘキサゴン)」を合わせて「ヘキサフレクサゴン」と名づけます。

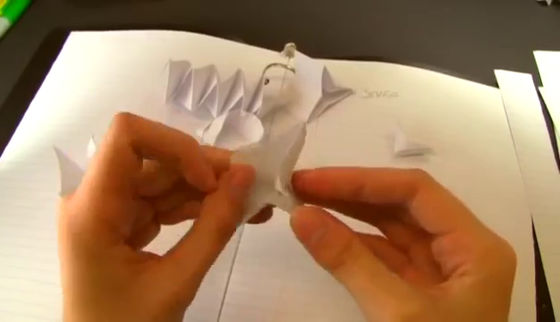

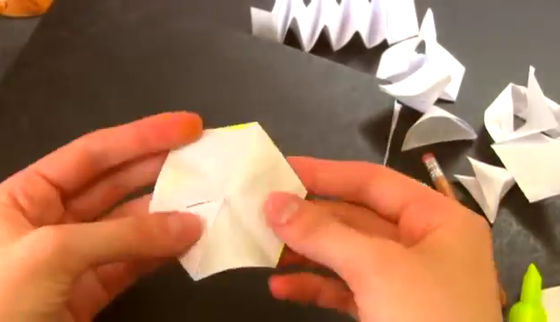

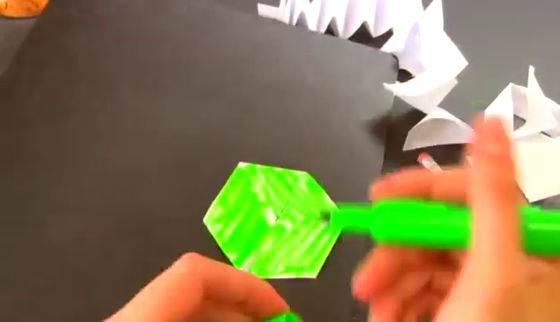

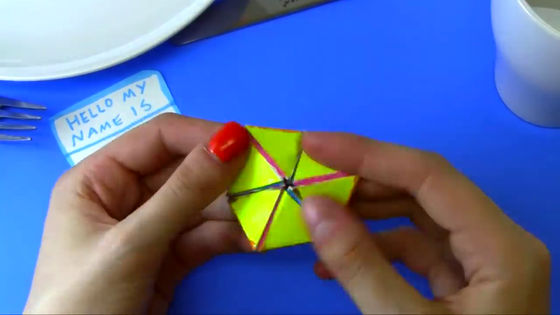

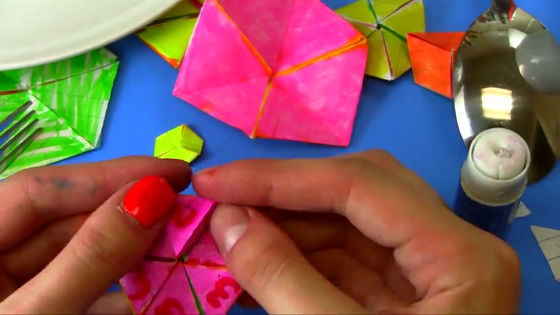

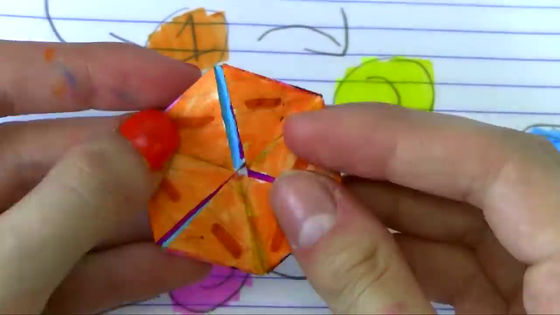

さらに、グルグルとねじった紙から……

ヘキサフレクサゴンを作成。これでより丈夫なヘキサフレクサゴンの完成。

そしてこれをオレンジ・黄色・ピンクに塗ります。

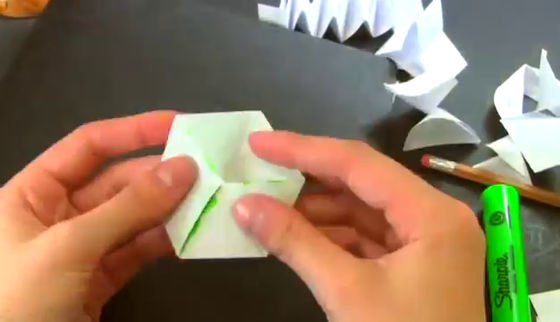

これを再びクルクルと折り返していくと、再び白色の面が登場。

これを緑色に塗り、再び折り返していきます。

するとさらに白色の面が登場。これを青色に塗ります。

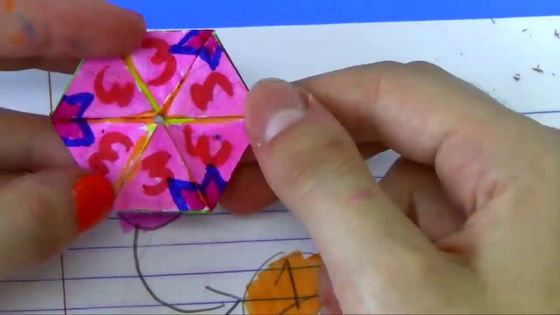

折り返していくと、さらに白色の面を発見。合計で6つの面が平面の六角形の中に隠されていることが明らかに。そこで、このより多い面を持ったヘキサフレクサゴンを「トライヘキサフレクサゴン」と名づけています。

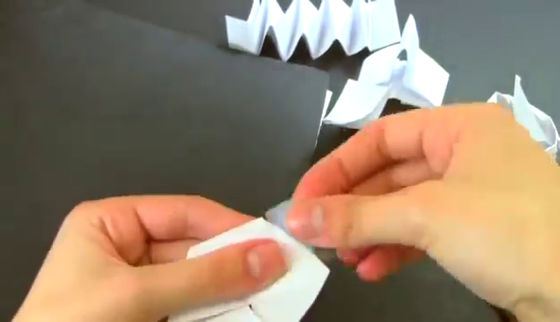

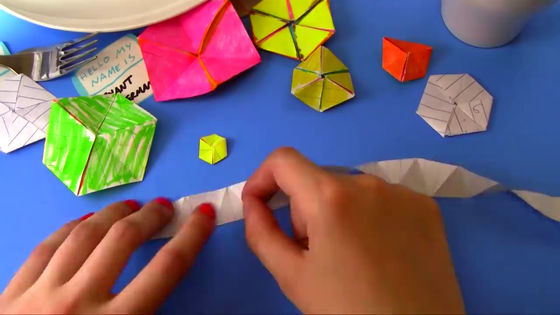

なお、ヘキサフレクサゴンの作り方は簡単で、三角形を蛇腹に折っていき、三角形が9つ含まれる長さで紙をカット。これを六角形に折れば、ヘキサフレクサゴンが完成。ヘキサフレクサゴンは紙がつながっている部分が以下のようにひし形を形成しているのが特徴です。折り返し方は、六角形の内側部分にある紙の裂け目部分をつまんで外方向に開くだけ。

この不思議な図形・ヘキサフレクサゴンの謎を解き明かすために、ストーンは友人のブライアン・タッカーマンとフレクサゴン委員会を結成します。この委員会には、のちにリチャード・ファインマンらも参加しています。

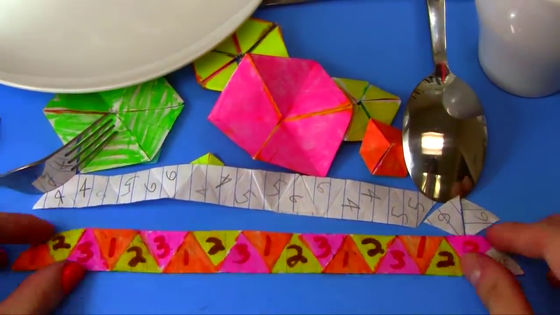

3人の興味を引き付けたトライヘキサフレクサゴンの作り方は、まず紙を蛇腹に折って18個の三角形を作成。

これを折ってヘキサフレクサゴンを作る際に必要な「9つの三角形を持った紙」にして、あとは通常のヘキサフレクサゴンを作るように六角形に折りたたむだけ。

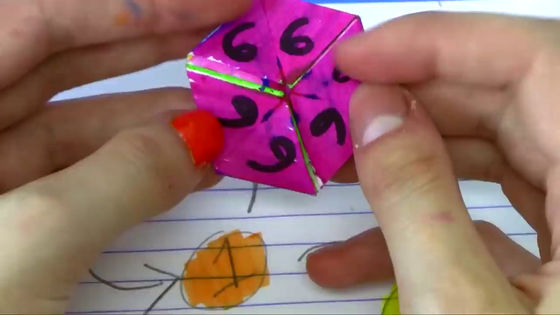

実際にトライヘキサフレクサゴンを折ってから、各面に1から6の数字を割り振っていきます。

その後、一度トライヘキサフレクサゴンをハサミでカット。

すると、紙にどの面を構築していた部分なのかを示す数字がズラリ。

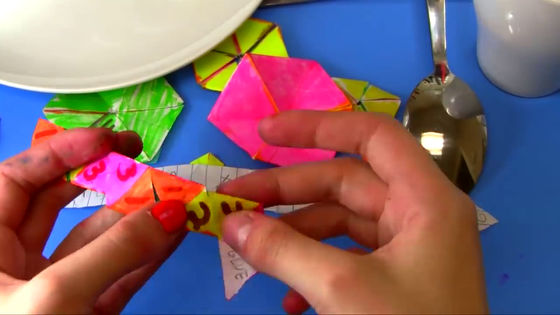

この数字を基に各数字が書かれた面に色を塗り……

もう一度トライヘキサフレクサゴンを作ります。

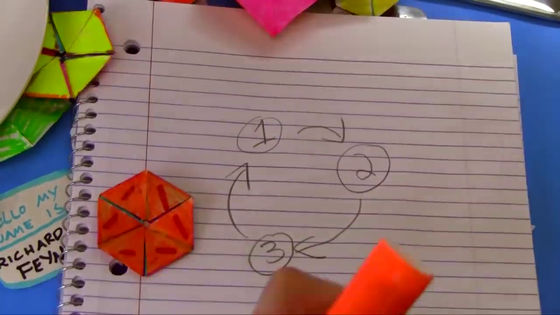

このトライヘキサフレクサゴンは、折り返すと1→2→3→1……といった風に3つの面を循環します。

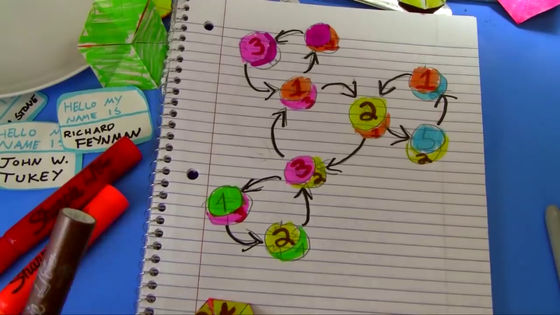

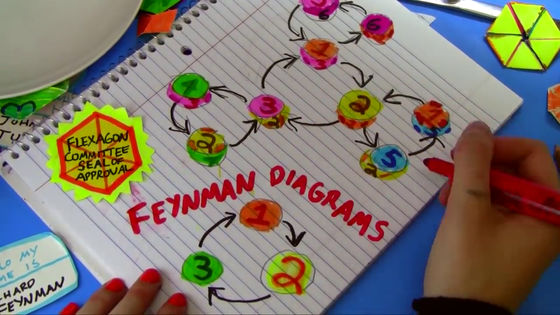

これをダイアグラムで表すとこう。

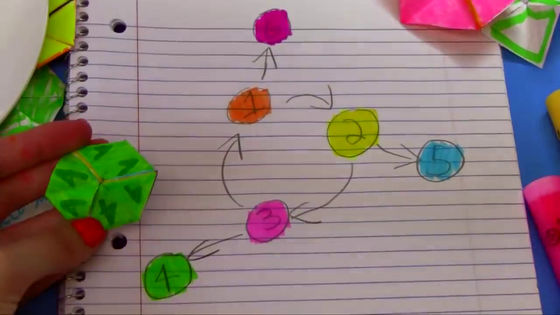

この他、1→6、2→5、3→4に折り返すことも可能。

1→6への折りたたみ方向は一方向ですが、6→3と折りたたむことはできます。ただし、この順で折りたたんだ場合、3→4の折りたたみができなくなることにタッカーマンは気付きます。そして、この3は逆向きに折りたたむと6に戻るものの、2には戻らないことが明らかに。つまり、1→6→3の順で折り返した際の3の面は、どうやら同じ見た目ではあるものの通常とは異なる3の面だというわけです。

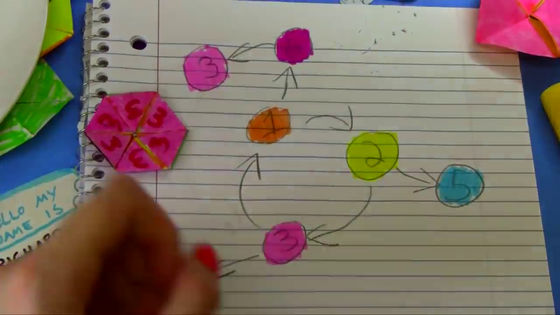

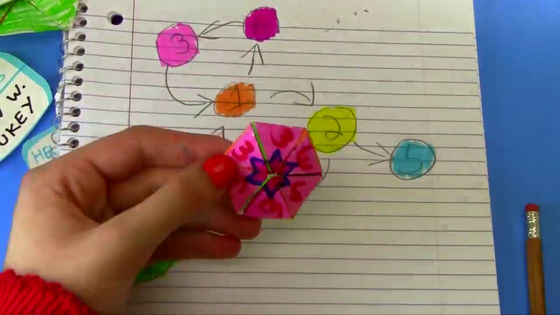

そこで、3の中心に星を描いてみます。

そして1→6→3の順に折りたたむと……

星柄が六角形の内側から外側に移動。

これと同じように別の面がどのように関連しているかを調査していくと、以下のようなダイアグラムが完成します。

最終的に、このダイアグラムは星柄を描くことをアドバイスした友人の名前を取って「ファインマンダイアグラム」と呼ばれることになります。

その後、1941年にアメリカが第二次世界大戦に参戦したため、ストーンらによるヘキサフレクサゴンの探求は幕引きとなりました。しかし、1956年に入って数学者でアマチュア奇術師のマーチン・ガードナーが……

友人から布製のヘキサフレクサゴンを見せてもらい、ヘキサフレクサゴンの存在を知ることに。

ガードナーは学術誌・Scientific Americanで1956年から1981年まで「数学ゲーム」というコラムを連載していたことでも有名。ヘキサフレクサゴンは、ガードナーがこのコラムで紹介したことにより、アメリカ中に存在が知れ渡ることになったそうです。

・関連記事

手書きの図形を認識して直感的にダイアグラムが作成できる無料アプリ「Lekh Diagram」を使ってみました - GIGAZINE

適当に描いた図形が「ネコ」へ自動変換される「edges2cats」 - GIGAZINE

手描きでプレゼンで使えるレベルの図形を描ける新機能がお絵かきアプリ「Paper by FiftyThree」に登場 - GIGAZINE

指示された順番通りに同じ色の図形を消していくゲーム「Quick」 - GIGAZINE

フラクタル図形をした野菜「ロマネスコ」の写真 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article The secret story of the discovery of the….