G-Force, Jerk, and Passing Out In A Centrifuge - YouTube

「ここはファーンバラにあるイギリス空軍基地で、重力訓練用の遠心機の前にいます」と語るのが、YouTuberのトム・スコットさん。この施設は民間人の立ち入りが許可されているため、スコットさんもやってきたとのことです。

イギリス空軍中佐のニック・グリーン氏は「遠心機は1955年から基地内に設置されていて、当初は研究用として使用されていましたが、近年は訓練用途で使用されています」と語っています。

「この遠心機はパイロットにかかるGを再現します」

「この遠心機に初めて乗るパイロットたちには、耐Gスーツなしで5倍の重力加速度(5G)、そして耐Gスーツを着用して約7Gまで引き上げるプログラムを受けさせています」

![]()

スコットさんによると「実際、高い重力加速度を得るには、このような大型の遠心機か信じられないほど高価なロケットが必要です」とのこと。

![]()

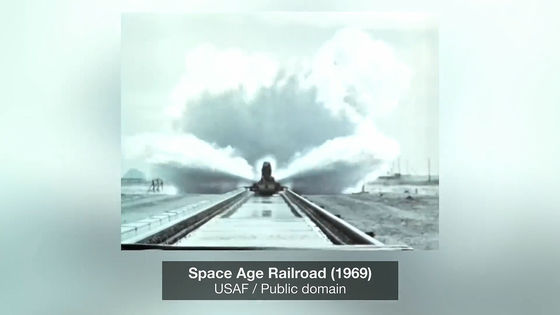

「1950年代にはアメリカ空軍が、信じられないほどのスピードで押し出すロケット付きのそりで実験を行いました。しかし、このロケットの推進力がもたらすGは、すさまじいものですが危険ではありません」

![]()

![]()

「しかし、減速時に加わるGは全く異なります」

![]()

「ロケット付きのそりを使用した実験の場合は、水を使ってブレーキをかけていましたが……」

![]()

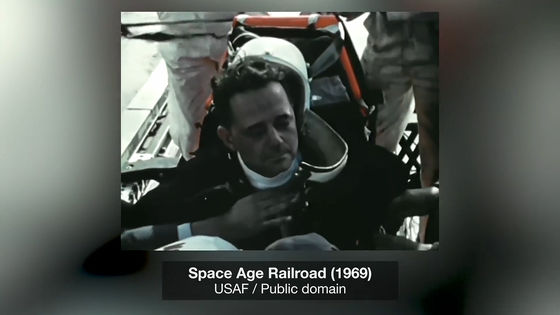

「1954年に行われた実験では、アメリカ空軍の航空医官として任務に就いていたジョン・スタップ氏が『Sonic Wind No.1』と呼ばれるロケット付きのそりで実験を行いました。スタップ氏は、この実験で減速時に最大46G以上の力を体感しました」

![]()

「スタップ氏は実験により重傷を負いましたが、その後無事回復し、89歳まで生きることができました」

![]()

「この実験からわかるとおり、人体は強力なGによってダメージを受けたとしても、回復できるタフな体を持っています」

![]()

グリーン氏は「Gへの耐性は生まれつき備わったものであり、人によって耐性のある人もいれば、耐性のない人もいます」と話しており、Gへの耐性は人によって差があるとのこと。

![]()

「また、人々はGへの耐性を身に付けるような生活を行っているわけではないため、遺伝的に備わるものではありません。つまり、Gへの耐性がある人だけを空軍に採用できるわけではないことから、訓練によって耐性を身に付ける必要があります」とグリーン氏が語っています。

![]()

そして、スコットさんが遠心機を使った耐G訓練を実際に体験してみます。今回体験するプログラムは2G~3Gまでとのこと。なお右上の「g」は重力加速度、「jerk」は加速度の変化率(加加速度)を示しています。

![]()

徐々に加速開始。スコットさんが乗ったボックスに遠心力が加わり始めます。

![]()

あっという間に2Gに到達。スコットさんは、「遠心機の加速は比較的遅く、毎秒1G程度しか上がりません。しかし、戦闘機の場合は一瞬でGが変化します」と話しており、全身が座席に押し付けられているものの、まだ余裕のようです。

![]()

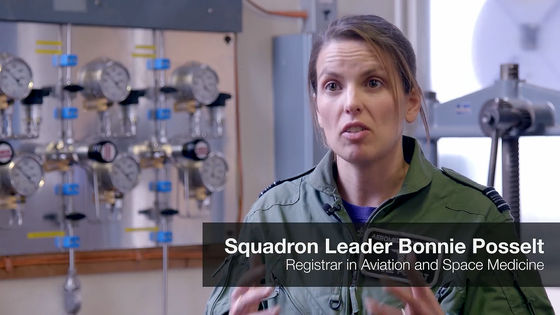

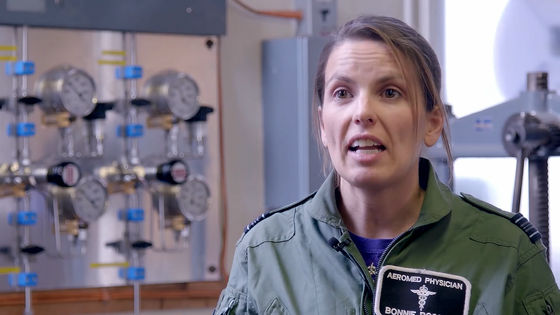

イギリス空軍少佐のボニー・ポッセルト氏は「スコットさんが受けているGを増やしていくと、血液が下半身に押し込まれてしまい、最終的には意識を失ってしまいます。血液を上半身に押し戻すために、パイロットはいろいろな対処をとらなければなりません」と語っています。

![]()

ポッセルト氏が話している間に、遠心機は3.6Gに到達。すると、スコットさんは「視界がぼやけてきた」と話し、意識を失いつつある模様。

![]()

ポッセルト氏は、このような状態になったときに意識を維持するための対処法を教えてくれました。「まず1つ目に、臀部(でんぶ)と脚に力を入れて、筋肉を緊張させることです。こうすることで、下半身の血管が圧迫され、血液が上半身に戻ってきます」

![]()

「2つ目は胸の大血管の血圧を直接上昇させ、胸部の緊張を高める呼吸法が有効です」

![]()

「しかしそれでも、頭の血圧が下がってしまうと意識を失うことがあります」

![]()

「この現象は『G-LOC(Gによる意識喪失)』と呼ばれています」

![]()

「G-LOC自体は、人体にとって危険なものではありませんが、戦闘機を操縦しているパイロットがG-LOCに陥ったときを考えれば、危険なことがわかるはずです」

![]()

スコットさんは訓練中に一度意識を失っていますが、特にその影響はない様子で「ジョン・スタップ氏のように、過去に多くの人がロケット付きのそりに乗って重力を体感する実験が行われました。これらの実験データは、ジェットコースターやロケットの設計で実際に使用されています」と語っています。

![]()

「しかし、加加速度に関する研究はほとんどないのにも関わらず、どうやってテストを行っているのでしょうか?」と既存の実験データには検討すべき点があるにもかかわらず、改善されないまま過去のデータが使用され続けていることに疑問を感じているようで、スコットさんは最後に問いかけをしてムービーを終えています。

![]()