折り紙のパターンをロケットやエアバッグに応用する物理学者&折り紙アーティスト

「折り紙」構造を応用した小型・軽量ロボットや宇宙パネルなど、近年、日本の伝統的な遊び「折り紙」のパターンが科学技術の分野で応用されています。物理学者であり折り紙アーティストとして知られるロバート・ラングさんはそれまでの仕事を辞め折り紙を通してキャリアを積み重ねてきた人物。46個の特許を取得したラングさんのアイデアの源にGreat Big Storyが迫っています。

See a NASA Physicist's Incredible Origami - YouTube

小さな紙製の容器のようなものが……

一瞬にして開きます。

アコーディオンのように折りたためる構造

平面から1秒たらずで立体へと変化する構造など、1枚の紙からさまざまなパターンが生まれます。

日本の伝統的な遊び「折り紙」の最も重要な特性は、「紙の折り方」のパターンを紙とは全く別のものに適用することができることです。

「私は折り紙のデザインに数学的なツールを使います」と語るのは物理学者であり折り紙アーティストでもあるロバート・ラングさん。

数学的な知識を用いると、作った折り紙は美しく、「予想しなかった仕上がり」になるとのこと。

ラングさんはアメリカ・カリフォルニア州の在住。引き出しを開けると……

そこには色んな種類の紙が並んでいました。

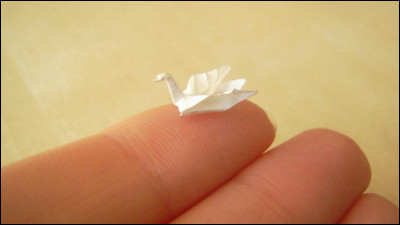

「折り紙とは紙を折って作る日本のアートで、通常はカットや裂け目などが入っていない1枚の紙から作られます」と語りだすラングさん。

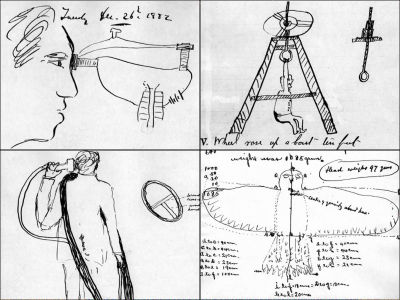

「私はずっと折り紙が好きで、子どもの頃から夢中でした」と語るラングさんのノートには、折り紙の作り方がびっしりとメモされています。

科学やエンジニアリングについて研究を行い、NASAでレーザー関連の仕事にもついているラングさんですが、それらの仕事を通しても、いつも折り紙を追求し、新しいデザインを考えているとのこと。

折り紙についての著作もあります。

ラングさんが仕事を辞めて折り紙に専念したのは2001年のこと。

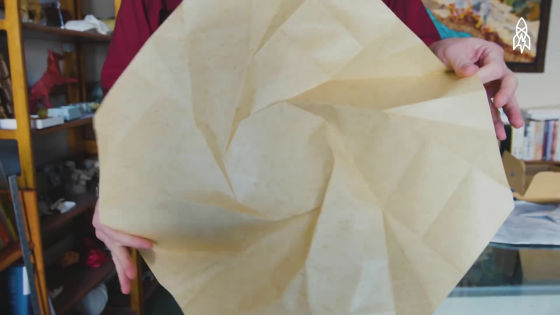

このとき考えたアイデアのうち1つが、「丸い紙を折りたたむと筒状になる」というもの。

これは後にロケットに応用されるようになります。

また、エアバッグにも折り紙の構造がいかされているとのこと。小さく収納されていますが、一度膨らめば巨大になるデザインです。

エンジニアが制御された方法で開いたり閉じたりするものを作るとき、折り紙のパターンが利用可能であるとラングさんは語ります。

このような複雑なものを折れるのは、数学があってのこと。

通常、折り紙は多くても20~30のステップで完了しますが、数学を組み入れることで何百、何千もの折りを要する折り紙パターンも生まれることになりました。

「折り紙を折っている時は、まるで古い友だちといる時や、動き方を知っているパートナーと踊っている時のような感じです」とラングさん。

「相手の動きを知っているからこそ、数学の世界を探検し、方程式を発展させ、方程式を解き、『折り方』を作ることができるのです」

「そして完成したものを見たとき」

「それはしばしば美しい姿をしているのです」

「私を動かすものは、新しい問題や、新しいテーマ、新しい形などです」

ラングさんが作ったのはコウモリや……

ヘラジカ

猫

ばら

こい

亀

小鳥など、さまざま。

「以前はこのようなものが作れるとは思っていませんでした。今は『気づく方法』を知ったのです。問題を解決するたびに、私は素晴らしい気分になります。この気分をもっともっとと望んでしまうのです」とラングさんは語りました。

・関連記事

「折り紙」構造を応用した小型・軽量ロボットが改良され、誤飲したボタン電池を体内から取り除ける「Ingestible Origami Robot」に進化 - GIGAZINE

折り紙のようにパタパタと折りたたむだけで顕微鏡になる「Foldscope」 - GIGAZINE

「Origami」が宇宙へ、折り紙の技法を宇宙パネルに応用する研究が進行中 - GIGAZINE

折り紙のように自分自身をトランスフォームさせて走り出すロボット - GIGAZINE

電気工作で動かした折り鶴があまりにもシュールな「うごく折り紙」 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, サイエンス, 創作, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article Physicists & Origami artists who apply p….