データに関してぜひとも知っておきたい基礎知識が一発で分かるムービー

コンピュータの世界は「0」と「1」で成り立っており、データもすべて0か1で表現されているということは知識として持っていますが、1PB(ペタバイト)がどれくらいの大きさなのか、DVDやHDDやSSDにはデータはどのように保存されているのかなど、データについて知っているようで知らないことは多いものです。ビデオやカメラに関する情報を提供するFilmmakerIQ.comが作成した、知っておくべきデータに関する解説ムービー「A Bit of History on Data」を見れば、デジタルカメラやデジタルムービーを扱う上で必要な基礎知識を習得できます。

A Bit of History on Data - Vimeo

「データ」について解説してくれるのは、Jhon P. Hessさん。

最初のテーマは「データはどうやって数えるのか?」

データはON/OFFの2つの種類をベースに数えます。

このON/OFFの2種類の状態で数えること(二進数)を考えたのは17世紀の数学者ライプニッツ。

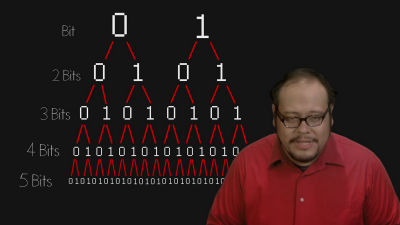

デジタルデータで使う単位は「Bit(ビット)」です。

ON/OFFを数字の「0」と「1」で表した場合、1ビットは0と1のいずれか2通りの状態を表すことができます。つまり、1ビットだと情報量は2。

2ビットだと4通り。

ビットは2の累乗の情報量を持つことになります。

そして、2の8乗の256通りの情報量を持つ8ビットを……

1Byte(バイト)と決めました。1バイト=8ビットです。

決めたのはIBMの技術者のWerner Buchholz。

7ビット単位で規格化されていた文字コードのASCIIに対して……

IBMは8ビット(1バイト)単位で文字コード体系を作るEBCDICを採用。その後のコンピューターは8ビットを基準に設計されることになりました。

8ビットマイクロプロセッサとしてIntel 8008などが続々とリリースされました。

CPUの世界と異なり、メモリの世界は12ビット、13ビットと容量が増加し、扱われる数字も「4096」や「8192」「16384」というふうにどんどん巨大になって行きました。

数が大きくなりすぎると、即座に実際の大きさを把握することが困難になります。そこでコンピューターエンジニアは、国際単位系で定められている単位を、バイト表記にもあてはめてることにしました。

それぞれ、10ビット、20ビット、30ビットに割り当てました。つまり、1キロは1024、1メガは104万8576、1ギガは10億7374万1824ということになるのですが、これは本来の「1キロ」「1メガ」「1ギガ」が示すはずの数字とはズレが生じる事態となりました。ここに、コンピューターにおける「キロ」「メガ」「ギガ」と、実際の数字にズレが生じるという理由があります。

それぞれ、10ビット、20ビット、30ビットに割り当てました。つまり、1キロは1024で、1ギガは10億7374万1824に。

しかし、HDDなどのストレージでは1キロ=1000と、本来の10進数ベースでの表記が採用されました。

そのため、新品のHDDをコンピュータでフォーマットすると……

例えば3TB(3000GB)のHDDは、コンピュータソフトウェア上では2.72TBと表記されてしまうなど、数値の表記に食い違いが生じています。

紛らわしい表記の食い違いを解消するために、国際電気標準会議は新しい表現を提唱。

IECによると、1Terabyte(テラバイト)は1000の4乗を、1Tebibyte(テビバイト)は1024の4乗を指すものと定めています。

次のテーマは「データサイズの比較」

1キロバイト(KB)、1メガバイト(MB)、1ギガバイト(GB)、1テラバイト(TB)というデータの大きさは、使い慣れないとピンとこないものです。

そこで、なじみある代表的なメディアのDVDを基準に考えてみましょう。なお1層式DVD1枚の容量は4.7GBです。

1TBはDVD213枚分。

DVDメディアを重ねると、アカデミー賞のトロフィーくらいのサイズ。これは、4K画質のRAWビデオだと34分しか記録できない容量。いかにRAWファイルが容量食いであるかがわかります。

さらに映像作成の現場では、もっと大量のデータを取り扱うことになります。映像の世界では「Shooting Ratio(シューティング・レシオ)」という言葉が用いられるのですが、これは「撮影された映像素材の長さと、実際に映像作品として仕上がった長さの比」を意味する言葉です。

4K画質のRAWムービーを、「甘く」見積もって10:1のシューティング・レシオで計算すると、2時間のムービーの背景には20時間分の4K・RAWムービーが撮影されることになります。そしてそのデータ容量はなんと35TB。DVDを積み重ねると、ビルの高さ3階分ぐらいになってしまいます。

さらに、シューティング・レシオを「現実的」な30:1(60時間撮影)にすると132TB。

これはDVDを積み重ねると8階建てのビルくらいの高さになる計算。このようにして見てみると、非圧縮のRAW撮影を行えるのが一部のメジャーな映画プロダクションだけに限られてしまう理由がよくわかります。

単位に話を戻します。テラの上になる単位はペタ。1ペタバイト(PB)は10の15乗バイト。

オンラインの映像データベースのインターネット・ムービー・データベースに、2015年時点で名前が保存されている全ての映画を、DVD画質で換算した場合の総データ容量は……

1.5PB。これは、DVDで積み重ねると、マレーシアのペトロナスツインタワーくらいの高さに相当します。

また、Twitterで1年間にツイートされた文字・画像・ムービーファイルの総容量は4PB。

2008年にGoogleが1日に処理した容量は20PB。

2013年のFacebookのデータベース容量は100PB。これはDVDで積み上げると2万5531キロメートルになります。

ペタの上がエクサ。1エクサバイト(EB)は10の18乗バイト。

2007年の全世界のインターネットトラフィック1カ月分がだいたい1EB。

エクサの上はゼタ。1ZBは10の21乗バイト。

2013年のインターネットコンテンツ全体の大きさが4ZB。

DVDで積み上げると、月までの距離の3倍。

ゼタの上がヨタ。1ヨタバイト(YB)は10の24乗バイト。

1YBをDVDで積み上げると、なんと火星まで届きます。

ちなみにDVDは約212兆枚で、重さは約26億2600万トン。

3つめのテーマは「データをどうやって蓄えるのか?」

CD、DVD、Blu-rayなどの光学メディアは……

溝にレーザーを当てることで「0」「1」を見分けます。

溝の部分は「0」で溝が内部分は「1」というようにして情報を記録します。

光学メディアは音楽、ムービーなどを記録するメディアとして普及しました。

より大容量のデータを保存できるのがHDD。

HDDはプラッタというアルミの板に磁力を記録できる「磁性体層」を塗布し、磁気ヘッドで磁力を書き換えることで情報を記録します。

磁性がそろっている部分は「0」

磁性が反転した部分は「1」というように、情報を記録します。

新しく普及し始めているのがSSD。1984年に東芝が開発したNAND型フラッシュメモリベースのストレージです。

SSDはMOSFETを使って情報を記録します。

MOSFETにはゲートと基材の間に絶縁体を入れて、ドレイン-ソース間の電子の移動を制御。ゲートが開く(電流が流れる)状態を「0」、ゲートが閉じる(電流が流れない)状態を「1」という風に、情報を記録できます。

SSDと同じくメモリベースのストレージがフラッシュメモリ。指先ほどの極小サイズに大容量のデータを記録することができます。

ここで「カメラにぴったりのストレージ」の話。

デジタルカメラやデジタルビデオカメラの記録媒体として、さまざまな種類のメディアが登場しました。

その中でも、現在、主流となっているのは2つのメディア。1つはCF(コンパクトフラッシュ)

高速で記録できるCFは、RAWで記録するデジタル一眼レフなどで活用されています。

ただし、少し大きいことと、ピンの物理的な破損がよく起こるのが玉にキズ。

CFカードでは速度を表す時に「MB/s」を使う方法と、「x」の文字を使う2種類の方法があります。

CFカードにおける1x(倍)は150KB/s。つまり200xのCFカードの転送速度は30MB/sということになります。

これに対して、UDMAは0から7まで異なる速度が決められています。

また、CFには「CFast」という新世代のタイプのカードもあります。

CFastはSATAと同じく最大600MB/sの速度まで対応します。

もう一つのメディアがSDカード。

SDカードには容量や転送速度の異なる3種類の規格と……

大きさ別に3種類の規格があります。

速度に関してはスピードクラスとUHSスピードクラスの2種類アリ。

目安として10MB/sのスピードクラス10やUHSスピードクラス1がHDムービーの撮影に、20MB/sのUHSスピードクラス3が4Kムービーの撮影に使われます。

最後のテーマは「ファイルシステム」

「0」と「1」で書かれたバイナリデータについて、どこが始まりでどこが終わりなのかどうやって判断するのでしょうか?

データをどのように扱うのか決めるのがファイルシステムです。

AppleのMac OSはHFS+というファイルシステムを、MicrosoftのWindowsはNTFSというファイルシステムを採用しています。

OSによって使っているファイルシステムが違うと言うことは、原則的にはMacではNTFSのデータを扱えず、WindowsではHFS+のデータを扱えないと言うことを意味します。とはいえ、ファイルシステムの垣根を越えて相互に変換できるソフトウェアもあるので、最終的に対応することができるようにもなっています。

他方で、デジタルカメラやデジタルビデオのファイルシステムとしてよくFATはいずれのOSでも取り扱うことができます。

4GB以下の単一ファイルを取り扱えるFAT32と128PiBまでの単一ファイルを取り扱えるexFATの2種類があります。

・関連記事

ハードディスクが物理的にデータを記録している仕組みがわかるムービー「How do hard drives work?」 - GIGAZINE

SSDのせいで現代の犯罪捜査が極めて困難になっている状況が判明、その原因をSSDの仕組みから解説 - GIGAZINE

世界最速のmicroSDカードをうたう「SanDisk Extreme Pro microSDXC UHS-I」はどれくらい速いのか? - GIGAZINE

USBメモリなどにエラーがないかどうか徹底的にチェックできるフリーソフト「Check Flash」 - GIGAZINE

世界最大13TBの2.5インチSSD「Fixstars SSD-13000M」が発売される - GIGAZINE

カセットテープが将来的に大容量ストレージの主流に返り咲く可能性 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, ハードウェア, ソフトウェア, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article About the data The basic knowledge that ….