18世紀にフランス・パリで起こった「笑顔の革命」とは?

By Ehsan Khakbaz H.

何かうれしいことや楽しいことがあれば、大抵の場合は他人に「笑えばいいと思うよ」と言われるまでもなく笑ってしまうものです。しかし、18世紀のパリでは「笑う」ことはいけない行為とされており、誰もが自分の笑顔を隠しながら生きていたそうです。

The Smile Revolution in Eighteenth Century Paris by Colin Jones | The Sunday Times

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/culture/books/non_fiction/article1476573.ece

1787年、ルーブル美術館の壁にはエリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブランの自画像が掛けられていました。これはルブランが幼い娘をあやしている様子を描いたもので、「聖母マリア」と「新しい中流階級が理想とする『自然な』母性」が呼び起こされるような絵画である、として人気を博しました。しかし、ルーブル美術館に展示されていた当時はパリ市民にはこの絵画の良さがまったく理解できないどころか、この絵画の前を通る際に不自然に急いで通り過ぎたり、見て見ぬ振りをされたりと妙によそしよそしい反応しか得られなかったそうです。

何がパリ市民をそうさせたのかというと、ルブランの自画像は口元がほほ笑んでおり、これが大きな問題となっていたとのこと。

このエピソードから、当時の人々がいかに「笑うこと」に対して抵抗を感じていたのかが読み取れますが、「そんなパリ市民たちがどうやって自然な笑顔を取り戻していったのか」について調査・分析したのがコリン・ジョーンズ氏です。ジョーンズ氏は自身の調査結果を「Smile Revolution」として本にまとめて出版しており、The Guardianはこの本の中からパリ市民が笑顔を取り戻すまでの流れを簡単にまとめています。

The Smile Revolution in Eighteenth Century Paris – review | Books | The Guardian

http://www.theguardian.com/books/2014/oct/17/smile-in-eighteenth-century-paris-review-colin-jones

18世紀のフランスでは、特権階級に属するほとんどの人々が砂糖の食べ過ぎで口の中に大量の虫歯を作っていました。また、「笑うこと」は一般的に卑しい生まれの出であることの証し、もしくは精神が錯乱した状態の人という風に捉えられていたそうです。

また、言語の成り立ちをみても「笑うこと」があまり良いものであると捉えられていなかったことが分かります。フランス語で「ほほ笑み」は「Sourire」と書きます。これは、「sous(下)」と「rire(笑う)」が合わさってできた単語で、自分よりも身分が低い者を「笑う」、というところから産まれた単語であることが分かります。実際に、当時のパリでは身分の低い者をあざけ笑う際にしか人々は笑顔を見せなかったそうです。他にも、当時は「大笑いをして大きな音をたてること」が「社会や行政への不満」を暗示しており、むやみに笑うことができなかったという側面も存在します。

こういった笑顔に対する否定的な文化の影響から、18世紀まではヴェルサイユ宮殿(当時のフランス権力の中枢であった場所)ですら、誰もが笑いをこらえて無表情な顔で過ごしていた、とジョーンズ氏は主張しています。特権階級の人々ほど口の中に多くの虫歯を作っていたという事実と、当時の「笑い」に対する否定的な認識を考慮すれば、ヴェルサイユ宮殿に集う上流階級の人々が、口をきゅっと締め、必死に無表情を貫こうとしていたことは想像に難くありません。

By Camilo Rueda López

フランスでは1789年からフランス革命が起き、それまでの王政が崩壊することになるのですが、1760年代には既にヴェルサイユ宮殿の威光は徐々に落ち始めていました。徐々にパリの上流階級の男性はヴェルサイユ宮殿に行くのではなく街で働くようになり、一般市民とのふれあいの中で「笑顔」が徐々に広まっていき、友人との間で笑顔を見せ合う、といった習慣も徐々に市民権を獲得するようになったそうです。

また、18世紀の当時、女性は公共の場で歯を見せることを禁止されていましたが、スーザン・ネケルやマリー・テレーゼ・ジョフランといった上流階級の女性は、ゲストを迎える際には必ず口角を上げて笑顔を見せていたことも判明しており、上流階級の人々の間でも着実に自然に笑うことが浸透していったことが明らかになっています。

「これは感情に関する新しい文化であり、感情表現を個人の本質的な人間性として評価し始めたことを意味する」とThe Guardianは解説。

古代の骨は、地面から掘り起こしてDNA鑑定することもできますが、どのような表情をしていたのか、という情報はDNAには残らないので、この変化を追うことは非常に困難な作業です。

2006年にヴィック・ガートレル氏が「City of Laughter」という本を出版しました。この本は、ジョージ王朝時代にロンドンで流行った風刺ブームを題材にしたもので、ローランドソンやギルレイといった風刺画家の描いた「政治権力が汚い含み笑いをする風刺画」を何百枚も掲載しています。

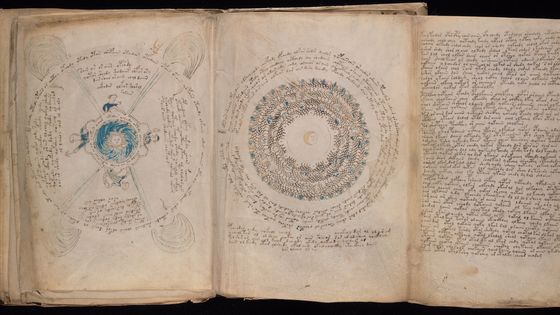

それに対して、ジョーンズ氏は人々の表情の変化を追おうとしたため、ガートレル氏よりもより少ない資料で18世紀のパリの様子を考察する必要性に迫られました。ジョーンズ氏は、18世紀フランスの風俗画家であるジャン=バティスト・グルーズの絵画から当時の様子を巧妙に考察し、さらに当時の文学テキストにも十分に注意を払い調査を行っています。

例えば、パリの一般市民はいかにしてイギリスの作家サミュエル・リチャードソンの「クラリッサ(1748)」に夢中になったのかを考察し、これは巧妙なプロットから人気を博したのではなく、ヒロインの美しい笑顔が市民の心をつかんだ、と指摘。その他にも、ルソーの短編小説「新エロイーズ」が当時の何千人という女性たちのバイブルとなった理由について、「笑いながら涙を流す純真な少女が、あらゆる人の心を元気にした」としています。こういった文学の世界で登場した「笑顔」がそのままパリ市民に反映されたと証明するのは少し難しいところですが、「笑顔」が重要な要素となる作品が18世紀に流行ったことと、パリで「笑顔」が認知されていったことの間には何らかの関係性があった、ということを否定することはできません。

By Worldizen

ジョーンズ氏の場合、パリで「笑顔」が流行したことを証明するために、18世紀に登場した新しい歯科学についても指摘しています。それまでの旧体制の歯科では、虫歯になるとポンヌフに行き、歯抜きにペンチで痛んだ虫歯を抜いてもらっていました。しかし、1720年代になって近代歯科の父とも呼ばれるピエール・フォーシャールが設備の整った診察室を開設したことで、虫歯をただペンチで抜くだけの前時代的な歯科治療から近代的な治療が行われるようになっていきました。

その結果、18世紀中頃にはパリの歯科医は単なる専門職ではなく、「『笑顔』という新しい社交性を患者に与えることのできる、助産師のような役割を担う素晴らしい職業になった」とも記述しており、一風変わった切り口から当時のパリの人々の「笑顔」に対する考え方の変化を読み取っています。

・関連記事

「笑顔の仮面」を被って人々が踊りまくるフィリピンの奇祭に行ってきた - GIGAZINE

「幸せになるために笑う」は逆効果 - GIGAZINE

パスポートの顔写真はなぜ笑顔ではダメなのか? - GIGAZINE

笑顔は世界の共通語、元気をもらえそうな「はい、チーズ」の瞬間いろいろ - GIGAZINE

「コスプレで作れる笑顔がある」、世界中のコスプレイヤーの写真とメッセージが結集した「Prayers from Cosplayers」 - GIGAZINE

思わず笑顔になってしまう、動物たちのユーモラスな表情いろいろ - GIGAZINE

ポテトチップスをもらうと笑顔になる犬 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article What is the "smile revolution" that happ….