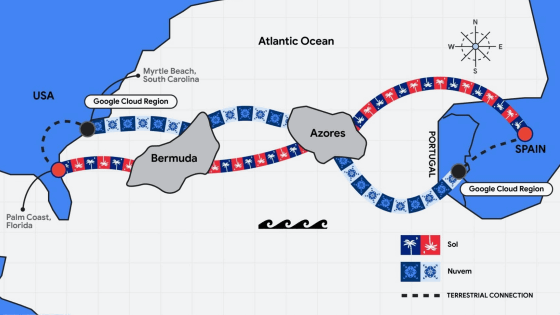

総工費360億円、23Tbpsで通信が可能な全長9000kmの光海底ケーブル「SJC」の製造工場&敷設船見学レポート

日本とシンガポールの間をつなぐ総延長約9000kmの光海底ケーブルの敷設を目指し、KDDIとGoogle(アメリカ)、Sing Tel(シンガポール)、Globe Telecom(フィリピン)、China Mobile(中国)、PT. Telekomunikasi(インドネシア)など11社が共同で行っているプロジェクトが「SJC(Southe-East Asia Japan Cable)」です。

日本~シンガポール間光海底ケーブル「SOUTH-EAST ASIA JAPAN CABLE SYSTEM」の建設保守協定締結について

http://www.kddi.com/corporate/news_release/2009/1210/index.html

※2012年11月時点では、2009年の発表時と内容が一部異なっています

今回はそのプロジェクトの要であるケーブルの製造工場に行って光ファイバーケーブルが作られ、海底に下ろす為に使われる船に積み込まれるまでの一部始終を写真に納めてきました。

ケーブルの製造を行っている株式会社OCC(Ocean Cable & Communications)の海底システム事業所は北九州の工業地帯にあります。

View Larger Map

九州の玄関口小倉駅から車で30分ほどの場所にある工場に着きました。

看板。

建物が大きすぎて近くからは全体を見渡すことが不可能。

敷地の奥へと続く道。

メインエントランスに到着。

建物の中には今までにケーブルを敷設してきた場所が描かれた地図が置かれています。

日本の周辺にはものすごい数のケーブルが敷設されていることが一目瞭然。

実際に使用しているものと同じケーブルを切断して中を見やすくしたものが展示されています。

◆海底ケーブル事業の概要

工場内の見学に先立って事業概要を説明するプレゼンテーションがスタート。最初に登壇したKDDIの戸所弘光さんによれば大洋横断クラスのケーブルは建設費が300億から400億円かかり、保守費用は年間10億円以上にもなるとのこと。そのため、1社で全てをまかなうのは負担が大きすぎるので、通常は通信事業者のコンソーシアムを作って敷設、運用が行われるそうです。

また、設備全体の概要としては以下のスライドにある通りで、陸上にある端局装置と給電設備に海底ケーブルが接続されており、その反対側にも同様の設備があるという構造になっています。

なお、ケーブルの製品寿命は約25年と長いので、コンソーシアムを組織するに当たっては事業の継続性などを精査して慎重に相手を選ぶ必要があるとのこと。戸所さんは「ものすごい金額のワリカンを何十年もかけてやる」というわかりやすい表現で事業の特徴を語っていました。

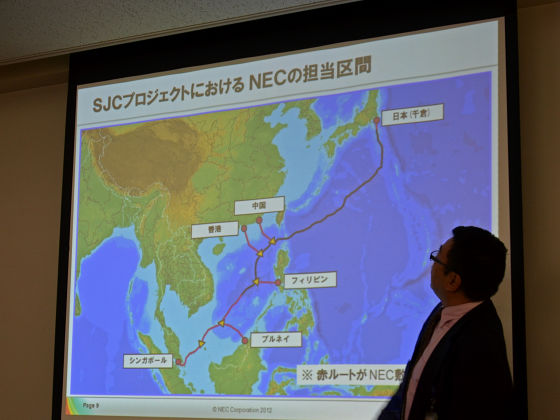

続いて登壇したのは設備の設計などを行っているNECの増田彰太さん。同社と子会社のOCCは今回のプロジェクトにおいては日本近海のケーブルとアジア各地への分岐ケーブルの製造を行っています。また、この海底ケーブルは平均海底の1~3mの深さに埋設され40km~100km毎に信号の減衰を防ぐための機器が設置されるとのこと。

なおこういった海底ケーブル関連事業の市場規模は27億ドルでアジア太平洋には旺盛な需要があるそうです。そのため、年率30%の回線増を想定しており、2014年頃にはさらに別のケーブルを敷設するプロジェクトが始まるかもしれない、との発言もありかなりの成長市場であることがうかがえます。

最後に登壇したOCCの佐藤久富さんはによれば、同社は約20万kmの海底ケーブルの生産実績があり年間の生産能力は約2万kmとのこと。なお、北九州に工場がある理由は敷設船と呼ばれる巨大な船を接岸できる場所であった点や主な材料の提供元である新日鉄の工場が近くにあること、地震が少なく地盤が安定している土地柄であることなどが決め手になったようです。

プレゼンテーションの後はワゴンに乗って工場の内部に向かいます。

◆ケーブル製造工場の様子

巨大な建物の前に到着。

内部に入ると、まず人の背丈の2倍以上もあるローラーがグルングルンと回転する光景が目に入ってきます。しかし、この部分は「企業秘密」とのことで撮影は不可。製造機器の仕様や独自のノウハウが外部に漏れることにはかなりの危機感を持っているようで、ここ以外にも多くの場所が撮影禁止でした。

というわけで、まずは製造工程を示したパネルを撮影。ケーブルは外装の厚さごとに種類分けがされており、初期の工程は全種類共通。その後、必要に応じて金属線などを巻き付けることで強度を増したものを製造していくそうです。

初期の工程では光ファイバーの周りを「3分割鉄個片」と呼ばれる金属で覆う作業が行われており、この部分がしなやかさと強度を兼ね備えたケーブルを作るための要となるとのこと。

青い服の男性が持っているのが、この場所で行われている工程を経たあとのケーブル。

中心からピョロンと出ているカラフルな線が光ファイバーで、この素材自体は高速で通信が行える反面もろいものなのでその回りに幾重にも及ぶ保護材を巻き付けていくという訳です。

真ん中に飛び出しているやや太めの3本の金属が「3分割鉄個片」で、この部品で光ファイバーを覆うことで破損を防いでいます。

「3分割鉄個片」の1片を手に取ってみるとこんな感じ。

さらに、この後の行程では銅板が巻き付けられていきますが、その部分も撮影はNG。手巻き寿司にたとえると、具とごはんにあたる光りファイバーと3分割鉄個片を海苔あたる銅板で巻き込むような作業となっており、内部の金属線などを傷めないようにしつつ銅板を溶接して筒状に閉じる工程はOCCの独自技術のため外部に漏らすことはできないとのこと。

そうして出てきたケーブルは以下のような巨大なローラーに巻き付けられています。

なお、ここまでの工程を経たケーブルは10トンの力で引っ張ってもちぎれることなく信号を送り続けることが可能です。

ケーブルが巻き付けられる前のローラー。

このエリアの全景は以下の通り。

次の工程ではケーブルの表面に絶縁と保護のためにポリエチレンでコーティングが行われていきます。

先ほど見学してきた工場のラインとつながるケーブルの出口。

天井付近からピローンと垂れたケーブル。

最後にケーブルは人の手でタンクに収められていきます。

なお、この工程は遅すぎても速すぎてもきれいに巻き取れず、さらに次々と送り出されてくるケーブルを素早くさばいていく必要があることから相当の熟練者でなければできない作業となっているそうです。

巻き取りが終わると1度水に漬けた状態で信号を送信したり1万5000ボルトの電圧をかけたりするテストが行われます。

テストの結果に問題がなければ、タンクごと備え付けのクレーンで移動。

ここまでの工程を経たケーブルはすでに使用可能な状態となっており、外部から損傷を与えられる可能性がほとんどない深海などではこのままの状態で敷設が行われます。

なお、ここまでの工程を通過したケーブルの断面は以下の通り。

しかし、漁業用の網や船に錨などに引っかけられる可能性のあるより浅い海底に敷設されるケーブルには優れた耐久性が必要とされるため、さらに防護用のケーブルが巻き付けられていきます。

ものすごい勢いで鉄線でグルグル巻きにされるケーブル。

なお、工場内の作業はほとんど機械化されているためスタッフの主な業務は機械の監視と検査となっており、広大な施設の中にはまばらに人が居る程度。

できあがったケーブルの見本は以下の通り。1番左が最も強度のあるもので、1番右にあるものは金属線を巻き付ける前の状態です。

断面を握ってみるとこんな感じ。

こうして保護材が巻き付けられたケーブルは再度タンクに収められ、実際に信号の増幅を行う中継器を接続した状態で、敷設時と同じ長さにして検査が行われます。

別室に集められた増幅器。

アップで見るとこんな感じ。

最終チェックを通過したケーブルはそのまま工場のすぐ脇に停泊している敷設船に積み込まれます。

船へと続く積み込み用のラインは以下の通り。

◆ケーブル敷設船

積み込み作業中のケーブルシップ「KDDI パシフィックリンク」。

工場からニョロニョロとケーブルが送られてきています。

船の中に引き込まれていくケーブル

船内に入ってきたケーブルは以下の通り。

船底にある巨大なケーブルタンクに人力で納められていきます。

タンクは直径15×高さ8m。

1つのタンクに最大2200kmのケーブルが貯蔵可能。

なお、船内には同様のタンクがもう1つと小型のタンクがあり合計で全長約4500kmのケーブルを収納できます。

海に向かってケーブルを送り出すケーブルエンジンと呼ばれる装置が並ぶ船内はこんな感じ。

ゴムタイヤを使って高速にケーブルを送り出すリニアケーブルエンジンは主に敷設作業時に使用。

この部分から船外にケーブルが出て行きます。

低速ながら30トン以上の保持能力を持つドラム ケーブルエンジンは主に修理作業などの際に使われます。

ここで一端船上に移動。外に出ると海辺の工業地帯の風景が眼前に広がっています。

船外にある海底ケーブル埋設機「Cable Plow-II」の外観は以下の通り。この機械を使えば海底に溝を切りながらその間にケーブルを埋めて行くことが可能です。

前から見るとこんな感じ。

船上のコントロールルームとつながっているアンビリカルケーブル。

水中の障害物などを除去しつつケーブルの敷設を行うための作業用ロボット「MARCAS-III」の外観は以下の通り。

なにやら調整中の様子。

推進用のスクリュー。

周囲の状況を捉えるカメラ。

ロボットアームを使って障害物を取り除いたり、修理の際にケーブルを切断するための装置などを取り付けたりすることが可能。

ケーブルから漏れる微弱な電気信号を感知して位置を特定するためのセンサーも搭載。

敷設船は1度海の上に出れば40日以上も続けて作業をすることもあり、その際はシフト制で作業が続けられるそうです。そのため、作業をしていない人が息抜きをできるようにバスケットゴールなどが船上に備えられています。

なお、このプロジェクトの総建設費用は約360億円(4億ドル)で日本とシンガポールを直接接続して香港やフィリピン、インドネシアなどに分岐する総延長約9000kmのケーブルを敷設し、2013年中の運用開始を目指すとのこと。完成直後は17Tbpsでの通信が可能で、その後23Tbpsまで容量拡張をすることができるそうです。

・関連記事

世界中に張り巡らされている海底ケーブルの詳細な図 - GIGAZINE

KDDIやGoogleなどが日米間の光海底ケーブルを敷設、YouTubeの転送量増大の影響も - GIGAZINE

Googleが光ファイバー事業「Googleファイバー」開始、9月からはCATV事業も - GIGAZINE

北極海を横断する海底光ファイバーケーブル敷設で東京ロンドン間の通信速度改善へ - GIGAZINE

12コアの光ファイバ1本で毎秒1ペタビットもの高速大容量伝送実験に成功 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ハードウェア, 取材, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article Total construction cost 36 billion yen, ….