半世紀以上も北陸を走り続けた「急行きたぐに」の定期運行が終了するので乗車してきた

2012年3月17日のダイヤ改正により定期運行が終了する「急行きたぐに」は1961年に新潟、金沢間で運行が始まり68年からは大阪まで路線が延長されて、東京や大阪と東北を結ぶ夜行列車として走り続けてきました。しかし、近年は人々が新幹線や空路での移動を利用するようになったため乗客が減り、列車設備の老朽化もあり実質的に引退することが決まったそうです。

という訳で、半世紀近く続いてきた寝台列車の旅が一体どういうものだったのか、実際に乗車して体験してきてみることにしました。

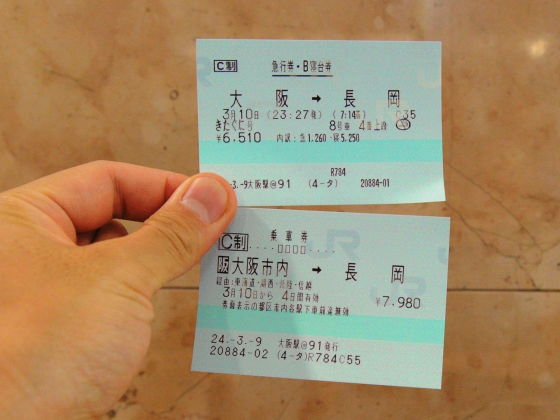

みどりの窓口でチケットを購入。大阪から新潟の長岡までの「B寝台上段」は1万4490円でした。なお、予約はネットや電話ではできないので窓口のある駅まで直接足を運ぶ必要があります。

JR大阪駅から乗車。

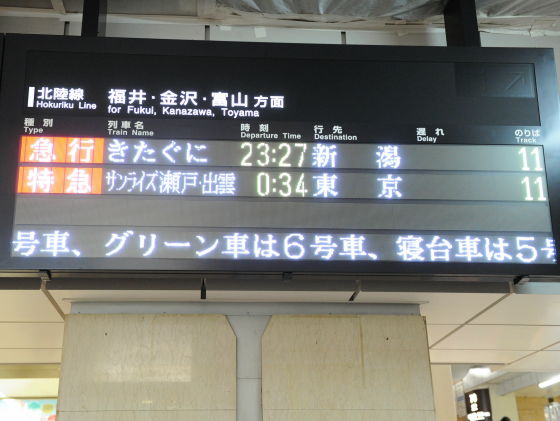

出発予定は23:27。

11番ホームに向かいます。

案内版では10両編成となっていますが、乗車時は12両でした。

「急行きたぐに」の到着を待つホーム。

定期運行の終了が告知されてからは鉄道ファンたちが撮影のためにホームに集まるため、JRの人が転落事故などの防止のためにロープを張っています。

こうこうとライトをつけてホームに滑り込んでくる「急行きたぐに」。

ごう音とともにホームに到着。

周囲では鉄道ファンたちが一斉にカメラのシャッターを切っています。

列車に乗り込む乗客たち。

「急行きたぐに」を正面から見るとこんな感じ。

横はこうなっています。

「サボ」はこんな感じ。

先頭車両の乗車口。

パンタグラフです。

車両側面の表示。

「Kitaguni Express」というアルファベット表記もあります。

車両に取り付けられたプレートには「日本国有鉄道」の文字も残っていました。

車両のスペックはこんな感じ。重量は48.3トンです。

自由席の中はこうなっています。

シートは緑で、並びの間には仕切りとなる肘掛けがありません。

外から見るとこんな感じ。

荷物を載せる棚。

車両の端には洗面所もあります。

指定席車両(グリーン車)にも入ってみましょう。

自由席とは違いそれぞれの座席に肘掛けがついています。

先頭車両です。

運転席。

撮影のために集まった人々で周囲はごった返しています。

ロープを用意して警戒にあたるJRの人たち。

12両編成なので横からでは端が見えないほどの長さです。

実際に乗車したB寝台の入り口。

中に入って行きましょう。

車両の間を仕切る扉はこうなっています。

予約しておいたのは「B寝台4の上段」なのでカーテンに書かれた「4上」の表示が目印。

このはしごを登って寝台に入ります。

ベットはこんな感じ。

ゆかたが置いてありました。歯ブラシなどはないので自前で用意する必要があります。

照明は枕元にある蛍光灯のみ。

横には小さなまどがあり外を見ることができます。

車両の外側から見えるこの部分が窓です。

ベッドの脇にはカーテンがあるので、寝るときはこれを閉めます。

「この部分は通風のためにあけられます」とのラベルがありました。

ベルクロをビリビリっと剥がして開けるとこんな感じ。頭のスグ脇にエアコンがあるのでちょっと音が気になります。

寝台の天井の高さはこれくらい。12.1インチノートPCの画面3枚分くらいの空間しかなく座るのにも厳しいサイズ。

途中で停車する際などは車両が揺れ、人の出入りもあるので慣れていないと熟睡はできない状況です。

翌朝7:00頃に新潟県の長岡駅に到着。

ホームには雪が積もっています。

「急行きたぐに」は定期運行を終了してしまいますが、その他の寝台列車としては東京駅から高松駅まで走る「サンライズ瀬戸」や上野駅と札幌駅を結ぶ「カシオペア」、大阪駅から札幌駅までの「トワイライトエクスプレス」などがあるようなので、夜行列車の旅をしてみたい人はチェックしてみてください。

・関連記事

「鉄道技術展2010」全記事一覧まとめ - GIGAZINE

京阪大津線を走る映画「けいおん!」ラッピング電車の外観はこんな感じ - GIGAZINE

京王電鉄が列車接近メロディに「耳をすませば」主題歌を採用 - GIGAZINE

洪水時に走るディーゼル列車によって尋常ならざる水跳ね被害が起きるムービー - GIGAZINE

ロシアの廃線探検 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in レビュー, 取材, 乗り物, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article I have got on because the regular operat….