本を送るとスキャンして電子書籍化してくれる「BOOKSCAN」の裏側を見せてもらいました

本をそのまま送ると裁断機でバラバラにした後、スキャンしてPDFデータなどに変換してくれるという、電子書籍時代が始まっているにもかかわらず既存の出版社がノロノロしているその間隙を縫うかのようなタイミングで出現したサービス、それが「BOOKSCAN」です。その舞台裏がどうなっているのかを実際に行って取材してきました。

結論から言うと、2010年4月の設立から約7ヶ月が経過、その間に新規参入業者が山ほど出現しましたが、「BOOKSCAN」はさらなる劇的な進化を遂げて差別化に成功しており、最初の頃からは考えられないレベルに到達していました。正直、わずか7ヶ月でここまでできるのだという意味では、まるで海外のスタートアップ企業のようなスピード感と、アイディアを形にする確かな技術力を感じます。

戦慄すべきその恐るべき舞台裏の中身は以下から。BOOKSCAN(ブックスキャン) 低価格・書籍スキャンサービス - 大和印刷

http://www.bookscan.co.jp/

◆BOOKSCANとは?

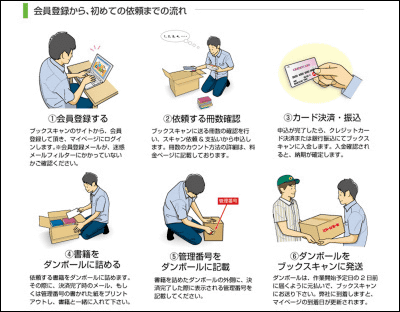

こちらがBOOKSCANのサービスの流れ。利用者の視点からだけで見ると、「会員登録→申込み→本を送る→料金支払い→専用サイトからダウンロード」という非常に簡単なシステム。

本をデータにしてくれるサービスはBOOKSCAN以前にもありましたが、BOOKSCANはなんと1冊100円。この驚異的な安さと、ネットで申し込んで宅急便で送るだけという簡潔なサービスが注目を集め、一般会員でスキャンを申込んだ場合、PDF化完了まで注文後3ヶ月待ちの状態です。

◆価格

・1冊350ページ以内:100円/1冊

・納期は約3ヶ月待ち

・ファイル名変更:50円/1冊

・OCR(透明テキスト):100円/1冊

・DVD-R納品:3000円/1回

・チューニングラボ(リーダーごとにデータを最適化)

・作業開始日の10日前までに予約すれば段ボール箱単位で持ち込み可能

◆限定プレミアム会員

・月額9980円

・納期は当日~1週間以内

・AmazonなどからBOOKSCANへの直送OK

・ファイル名変更とOCRは無料

・チューニングラボ優先作業

・毎月50冊までスキャン無料

・発送用ダンボール箱を無料提供

・PDFファイルの無制限保管

・管理番号のプリントアウト不要

・書棚モードが利用可能

特に他社との決定的な違いが「チューニングラボ」の存在。iPad・iPhone・iPod touch・Kindle3・Android・SONY Reader・nook向けに見やすく最適化してくれるというもので、小さな画面でも文字が読みやすくなるよう無駄な余白の除去をし、画質などを最適化、ファイル容量も適切なサイズにしてくれます。さらにPDFファイルをJPEGに変換しZIP圧縮するということも可能であり、革新的なサービスを提供していると言っても過言ではありません。

というわけで、東急田園都市線三軒茶屋駅を降りて、国道246号線をまっすぐ世田谷方面に向かって歩いてゆくと、対岸にBOOKSCANのオフィスを発見。

「中里」というバス停の目の前です。

中に入ると「BOOKSCAN」のロゴが輝いていました。

エントランスは落ち着いた木目調で、ソファがひとつあります。

観葉植物とおしゃれな照明。外資系企業のオフィスのようです。

◆サービス開始時の状況

GIGAZINE(以下、Gと省略):

4月のサービス開始からかなりの話題になっていましたが、サービス開始当時からこれまでの状況はいかがでしたか?

ブックスキャン(以下、BSと省略):

最初は自宅のScanSnapを使ってスタートしようと思い、システムとサイトを作って、「月曜日からこういうの始めます」っていうツイートをしたんですね。そうしたらブワーッて広がって。全然プレスリリースも出してなかったんですが、その時点で堀江さんとか小飼弾さんとかにも触れられていて、スペースも本当に自宅の5畳とか6畳のところでやろうとしていたんですが、これはちょっとマズイな、ということで、翌日から物件を探しに行きました。これがその様子ですね。

BS:

選定中の物件です。マンションの一室で約10畳。

BS:

急いで机やPCなどを調達しました。購入した液晶モニターを組み立てています。この日から、すでにマイページでは受付を開始していました。

BS:

これはスキャン用のPC。

BS:

配線などが完了したところです。

BS:

Ustreamで作業の様子を配信しながらTwitterをしていました。

BS:

最初はScanSnapが8台、裁断機2台構成でした。

BS:

ダンボールで埋め尽くされて場所がなくなったので、非常に狭いスペースでメールを返信していました。

◆サービス開始から20日:マンション2部屋目に拡大

BS:

サービス開始から1ヶ月後の標準セットです。左からPCとScanSnap、スキャン待ちの書籍を整理する棚、そして裁断機です。

BS:

Ustreamの映像があまりにも殺風景なので、発泡スチロールを買ってきて、電熱線カッターでロゴの型を切って壁に貼り付けようと思いました。

BS:

こうして、Ustreamの背景にロゴが出るように。

BS:

連日、開始してから休み無し、毎日泊まり込みでした。

BS:

サービス開始20日目に、1つ目のマンションの一室がダンボールでパンクしたため、隣の部屋も借りて2部屋に。

BS:

現在では廃止されていますが、サービス開始2ヶ月目まではバーコードで何の書籍が届いたか管理していました。

BS:

マンションの一室を使っていたので限られた電力しか使えず、消費電力が問題に。消費電力が小さく、コストパフォーマンスの優れたCPUに交換し、ついでにメモリも増設しています。

◆オフィス移転

BS:

サービス開始から1ヶ月経たないうちに、ダンボールの量の問題で物理的に2部屋では入らなくなりました。近所のオフィスビルが空いていたので、移転することに。

BS:

複数地点に分散してしまうと、拠点間のネットワークの速度を維持しようとしたときにネットワークのコストがかさむ可能性があったので、今までの2部屋から1フロアに統合することにしました。このビルの複数フロアが空き状態で、敷金の安い物件だったので即決。国道246号沿いで1F、目の前がバス停で、広さは47坪程度です。

BS:

引越の様子。マンションの2部屋から引越です。サービス開始2ヶ月目に入ったころですね。

BS:

必要なものは、極力自分たちで自作しました。

BS:

荷物で埋まっているため、常にブラインドを閉めた状態で作業をしていました。日中もずっとブラインドが閉まっているため、かなり怪しい会社だと思われていたようで、Twitterでは「なにやってる会社なんだ?」ってつぶやかれてました。

◆3ヶ月目:人材募集~マシンの入れ替え

BS:

3ヶ月目に人材募集を開始しました。応募が550名あって、120名前後の面接をして、この時点では20名を採用しました。

BS:

作業をする人員に女性が多かったので、軽い力でも裁断ができるように、裁断機にアームを取り付けました。最初はラックの足をガムテープでつけていたので、すぐに壊れちゃいました。後で金型屋さんに専用のアームを作ってもらったんですが、これを使うと片側から圧力がかかりすぎて、裁断機が1ヶ月で壊れてしまうことが分かりました。

BS:

この時点では、2人に対して1台の裁断機と8台のスキャナーでした。

BS:

1Fもダンボールで埋め尽くされて、座るスペースもない状態になってしまっため、増床。50坪前後になりました。

BS:

これはスキャンしたものをあとでOCRしている様子です。増床する日でも、納品日が迫っているので、移動しながらOCRをしていました。ケーブルも床に散乱しています。

BS:

既に50台前後のマシンがあったため、消費電力がかなり問題になり、CPUのパフォーマンステストをしました。様々なコア数のCPUを買って消費電力とタイム測定しています。

◆5ヶ月目:マシン総入れ替え

BS:

紙粉によって発生する黒・カラー系の品質に満足がいかなかったため、 9月になって、50台以上あったスキャナーとマシンを総入れ替えしました。画質をガンマ調整・コントラスト調整するため、マシンも全台4コアCPUにし、HDDもSSDに入れ替えています。

BS:

9月の時点で、サーバー付近はこんな状態になりました。

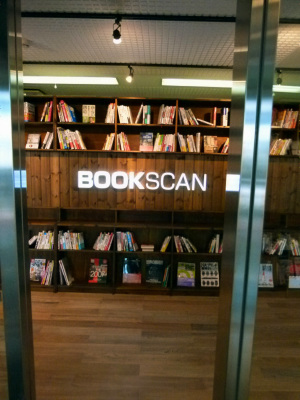

◆7ヶ月目:入り口の工事~現在に至る

BS:

これまではブラインドを閉めきって外からは見えないようにしていましたが、入り口の工事をすることになったため、ブラインドをオープンにしました。

BS:

入り口を工事中。

BS:

入り口を飾る本棚も自分たちでデザインしました。

BS:

ライトアップしたところです。

BS:

外から見たところ。

BS:

私物の本を、家から持ち込んで並べています。

BS:

ロゴは夜になるとLEDで光ります。

BS:

こうして現在の状況に至ります。

◆システムの裏側

G:

わずか7ヶ月でここまでの変化とは驚きです。送られてきた大量の書籍スキャンを運営しているシステムはどうなっているのでしょうか。

BS:

まず、BOOKSCANでは1人に1台ずつiPadが配られています。お客さんがマイページからスキャンを申し込むと、予定を組む係の人のiPadになにをやらなきゃいけないかが表示されるようになっています。今日やらなきゃいけないことリストがでてくるんですね。

Webベースで管理画面があってフェーズが表示されるので、表示された管理番号のダンボールを探しに行きます。取ってきた段ボールの中身を裁断し、すべてのチェックが終わると、ボタンが押せるようになります。スキャンが終わると、確認チームのところでファイル名の変更や全ページのチェックを行います。

50冊スキャンして、その内1ページにスキャナーの汚れが線になっていたり、データが曲がっていたりすると、失敗報告がシステムに上がります。そうするとiPadに再スキャン希望が送られてきて、最初の工程からやり直しです。「表紙が無かった」などのいろいろな情報が付加されて、再スキャンが行われ、すべてクリアすると承認フェーズに入ります。

G:

流通センターのシステムのようですね。

BS:

承認が終わると、作業サーバーから本番の公開サーバーに移ります。ファイルがアップロードされた後にまた承認があって、ちゃんとファイル数が合っているか、作業サーバーの容量と一致しているかなど、破損していないかを確認します。破損していないかのチェックが終わった後、さらに2段階の承認があり、合計3段階の承認を経てお客様にお届けされているわけです。オートだとどこでシステムエラーが起こっているかわからないので、履歴を出して、ファイルの転送速度も計りながら、障害が起きていないかをここで監視しています。

こうして管理していても、何回やっても曲がっちゃう紙とか、ちゃんと出ない紙があると、何度もやりなおしている内に納期が延びちゃったりすることはどうしても発生します。

納品前のスキャンミス集計も取っています。たとえば、スキャンするときに逆にセットしてしまってファイル名が逆から始まっている、などのエラー報告が上がっています。スキャン自体は誰でもできるんですが、スキャンする人間よりもチェックする人間のほうが多いですね。そこがボトルネックになっています。

自分たちで画像処理のソフトを作って、自動検知ができるようになればこの工程負荷がだいぶ減ってくるので、今後はそれをやっていこうかな、と。

この後は承認をして、お客様に納品します。納品されたものは書籍一覧から見ることができます。

プレミアム会員は書棚モードを利用することもできます。これはファイル名を見て、表紙データをデータベースから取得しています。表紙はスキャンできないことはないですが、切って貼ってじゃなく、もうちょっと別なアプローチをしたいなと。スキャン後のデータのファイル名には、全部ISBNコードが入っています。これをたどっていけば、後からいろんなデータが取れるので、管理しやすいですね。

書棚モード画面

G:

納品時のデータは、大体どれくらいの容量になるんですか?

BS:

納品後のPDFは平均100MB~200MB。これだと表示が遅いので、チューニングラボでチューニングできます。iPhoneだと文字が小さいので、ページ毎に余白を飛ばしてしまいます。また、余白に文字がある場合、これが重要な文字なのかどうか、判断するソフトを作って自動化しています。

Kindleも同様に余白を飛ばしています。というのも、Kindleの場合、ピクセルが合っていないと、Kindle自身に搭載された自動縮小機能が働いてしまうためです。そうするとアンチエイリアスがかかっていないような感じのギザギザした画像になってしまいます。これを回避するために、完全に同じピクセル数にしつつ、周りに1ピクセルの薄い灰色を入れています。そうすると縮小機能がキャンセルされるので、こういった形でチューニングします。

各電子書籍リーダー。これらすべてに対応してチューニング可能

G:

ZIP形式でもらうこともできるそうですね。

BS:

このチューニングをする過程で、ZIP圧縮をかけているので、途中で工程を切るだけでZIP形式のデータを作ることはできるんですね。おまけみたいなものです。他社がもうScanSnapを導入して参入しているので、こうしたサービスを展開しています。

G:

ScanSnapでできることを超えたところで差別化していこう、ということですね。

◆サービスについて

G:

現在注文が殺到していて、今から注文するとデータができあがるのに3ヶ月かかってしまうという状況ですが、プレミアム会員なら最短で当日、遅くとも一週間以内にデータがダウンロードできるそうですね。プレミアム会員の数は多いですか?

BS:

多くはないです。1割もいないですね。ヘビーユーザーにプレミアム登録していただいている状態です。

G:

プレミアム会員は当日から7日以内にデータ納品ということですが、プレミアム会員の書籍は別ラインでスキャンするんですか?

BS:

ラインは同じですが、優先順位が上がるんです。プレミアムの場合は納期当日とかになるように調整している段階です。

G:

Amazonから直接BOOKSCANに送ってPDF化してもらうサービスができましたが、こちらの数はどうでしょう?

BS:

Amazonから来る分もそんなに多くないですよ。雑誌などの定期的なものはけっこうありますが、それでも時々という感じですね。

G:

Amazonから直送できるサービスは便利ですよね。読みたい本をAmazonで見つけたら、それをBOOKSCANに送っておけば、勝手にPDFになって送られてきて、iPhoneで読めるっていう。

BS:

iPhone用のチューニングもまさにそのスタイルのために作ったサービスですね。

G:

アルバイトはどうやって募集されているのですか?

BS:

全員フロムAからです。採用試験で手先の器用な人を採用しています。応募が570人くらい来て、20人くらい採用なんで、けっこう器用な人が集まっていると思います。

G:

手先の器用さってけっこう関係ありますか?

BS:

すごくありますね。並列で作業しているので、こっちに集中してあっちが止まってるっていうのはダメなんで、その辺の処理とかに大きな差が出ます。

G:

一回に送られてきた本の数で、一番多かったのはどれくらいですか?

BS:

3500冊というのが今までで一番多かったですね。あと、1300冊を毎月送ってきている人がいますね。蔵書が1万冊以上あるようで、どんな職業の人かは分かりませんが。

G:

端末アンケートを行われているようですが、これまでの傾向はいかがですか?

BS:

端末はiPadがダントツで、会社員とお医者さんはiPadが多いです。

端末アンケート

G:

ということは、チューニングもiPadが多いですか?

BS:

やっぱりiPadが多いですね。これもスタートして1週間くらいですが。

G:

このアンケートの詳細データを電子書籍をやろうかどうか迷っている出版社が見たら驚きますね。端末アンケートの結果を知りたいという問い合わせは?

BS:

ありましたね。ただ公開するかどうかは迷っています。けっこう有益な情報なので。

G:

年齢は上のほうの人がやってる気がしましたけど、意外と若いですね。

BS:

50代になると一気に下がりますね。

G:

ちなみに今まさに作っているサービスなどはありますか?

BS:

今作っているのはiPhone用のアプリです。外からでもマイページに入らずに見られるようになります。iPhone上でチューニングをできるようにするかもしれません。

G:

サービス開始時からくらべると、規模もかなり大きくなったと思いますが、今後も増えていきそうですか?

BS:

ここからどこかと組んでやるならもうちょっといけるかもしれませんが、僕らの中ではここまでかな、と思ってます。

G:

立ち向かってくる同業が出てくる気配は?

BS:

僕らとはまったく違う方向からは出そうですね。ScanSnapのすごくイイやつが出ちゃうとか。

G:

どんどん機能が追加されているのも魅力ですね。これを見ると、「日本のネットサービスは……」って言ってる人に「いやいや、これを見たまえ」って言いたいですね。海外からの需要はありますか?

BS:

洋書はけっこう来ますね。海外に住んでいる日本人からの依頼もあります。

◆BOOKSCANの内部:4F 廃棄待ち書籍/ストレージ/サーバー/休憩スペース

ここからは、現在のBOOKSCANの内部を見学させてもらいました。

きれいなオフィスの裏側へ入ると、そこにはダンボールの山、山、山。ここには既にスキャンが終了し、廃棄を待つ本が置かれています。PDFアップロード後14日間保管の後、廃棄されているとのこと。本当は30日間ほど保管したいそうなのですが、面積的な都合で14日間となっています。スキャン直後に廃棄しない理由は、スキャンをミスって再スキャンしなければならない可能性があるため。

さらに奥にもう一列。14日分でもこれだけの量になるようです。

ダンボールの奥には大量のストレージとオペレーション用のサーバーが鎮座していました。

4Fには社員やバイト用のロッカーと休憩スペースも用意されています。

◆BOOKSCANの内部:1F スキャン待ち書籍/裁断機/スキャナー/サポートセンター

1Fエントランス本棚の裏側。送られてきた本がここで保管されています。

スキャン待ちの書籍がぎっしり。1Fの3分の1はこうしたラックの列で埋まっています。

ラックの列を抜けると、裁断機が待ち構えていました。このときは3ラインある内の2ラインが稼働中。

裁断機は女性でも軽い力で切れるものを選んでいるとのこと。

こんなに分厚い本も、この裁断機にかかれば……

さっくり。

バラバラになった紙をそろえて……

次の工程に送ります。ここで作業している人たちはアルバイトとのことですが、慣れた手さばきでどんどん本を裁断してゆきます。

その隣には、いよいよスキャンの工程が。

ひとりで3つのスキャナーを動かします。

ここでもiPadで工程管理が行われていました。

スキャナーは選別に選別を重ねて、納得のいく画質と速度のものが選ばれているとのこと。

裁断機とスキャナーの中央に位置取ったオペレーターが、次々とスケジュールを振り分けてゆきます。

こちらはサポートセンター。自社内にこんなにしっかりしたサポートセンターがあるとはびっくりです。

オフィスにはBOOKSCANが最初に使っていた「基本セット」が飾られています。

初期の裁断機。これでハードカバーを裁断するのにはかなりの力が必要だったそうです。

初期の仕分け棚。左の列にスキャン待ちの本を、スキャンが終わった本は右の棚に、というようにして管理していたとのこと。

ScanSnap S1500。今はもうお役ご免ですが、このスキャナーが無ければBOOKSCANは存在しなかったかもしれません。

退役したScanSnapの列。

最初はマンションの一室でサービスを開始したBOOKSCANですが、現在はあらゆる部分がシステム化され、強力な企業に生まれ変わっていました。わずか7ヶ月間のできごとですが、何年もの間のことのような怒涛の変貌ぶりです。現在多くの書籍電子化サービスがBOOKSCANに続いて参入していますが、これほどの規模で、ここまで細やかなサービスを展開している以上、BOOKSCANに追いつくのはかなり至難の業ではないかと思われます。

・関連記事

ScanSnapシリーズ最小、新発売「ScanSnap S1100」フォトレビュー - GIGAZINE

電子書籍自炊派に朗報、裁断機の刃の切れ味を復活させるサービスが開始 - GIGAZINE

ヨドバシカメラが電子書籍を「自炊」する方法を紹介した特設ページを公開 - GIGAZINE

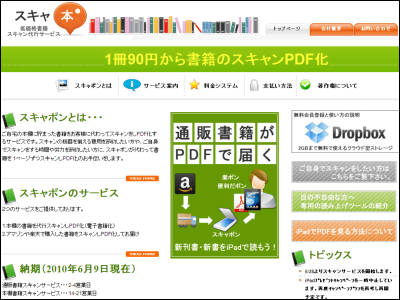

自宅にある本などを激安で電子書籍化してくれる「スキャポン」 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in インタビュー, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article When I sent a book I showed you the back….