タバコを吸うことの何が問題でどのような影響があるのか?

「タバコが体に悪い」ということは知っていても、喫煙の具体的な影響はイメージしにくいという人は多いはず。「タバコを吸うことの問題とその影響」について、科学系YouTubeチャンネルのKurzgesagtが解説しています。

Smoking is Awesome - YouTube

最初に、Kurzgesagtは「喫煙の問題は、それがとても素晴らしいということです」と述べています。

タバコの体への害を抜きにして正直に言えば、喫煙者がタバコを吸うと気分がよくなるのは確かです。

それだけでなく、タバコは仕事に集中する上で役立ったり、定期的に休憩を取る口実になったり、退屈を防いだり、食欲を抑えたりといった効果もあります。また、喫煙者はグループを形成しやすいため、タバコをきっかけに社交的な関係を築くこともできます。

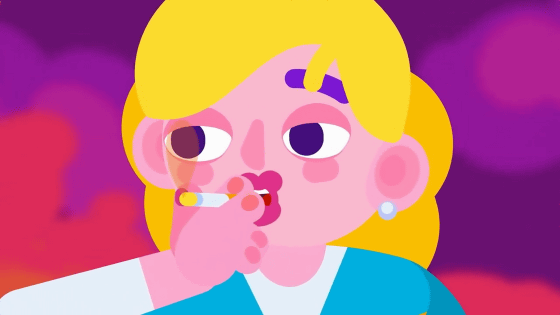

唇は体の中で最も敏感な部位のひとつであり、そこにタバコをくわえることも深い満足感をもたらすとのこと。まずはこうしたメリットを挙げた上でなお、Kurzgesagtはタバコには深刻な害があると指摘しています。

そもそもタバコは、乾燥させたタバコの葉を紙で巻いてゆっくり燃焼させることで、ニコチンを体内に吸収させる嗜好(しこう)品です。煙のきつさを和らげるための化学薬品やフレーバーも混ぜ合わされており、ニコチンはともかくタバコの匂いが好きという人もいます。

タバコの煙の95%は二酸化炭素や水蒸気などの気体ですが、残る5%はニコチンなどの化学成分が詰まったタールと呼ばれる粒子状物質です。

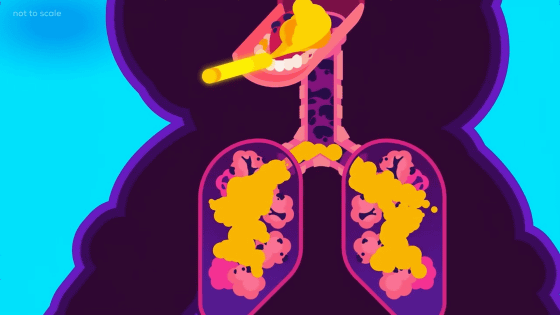

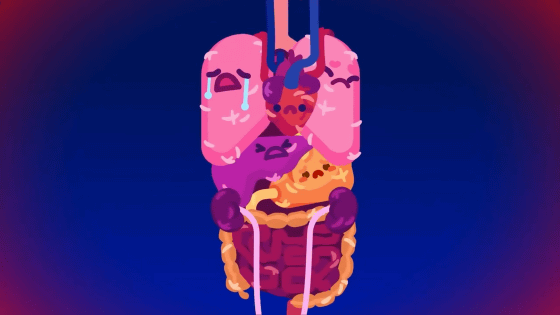

タバコの煙を吸い込むと数十億個もの粒子が舌、喉、気管などのあらゆる身体組織と相互作用します。

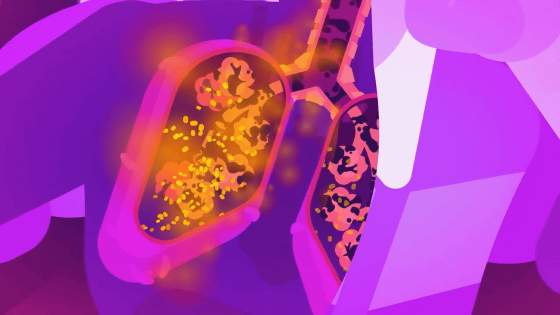

肺の近くの気道には、粘液の層で覆われた髪の毛のようなものを持つ繊毛細胞があり、ホコリやバクテリアを押し出しています。

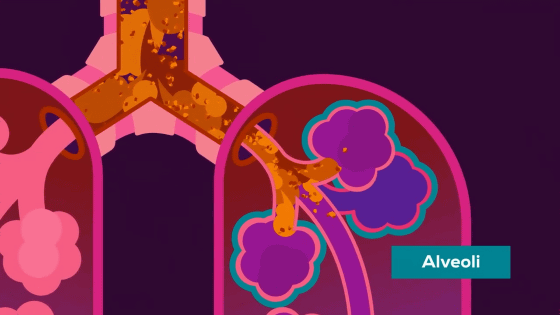

ところが、タールは粘液に触れると粘着性のある茶色の物質に変わり、繊毛によるフィルターが機能せずに肺の奥深くにある肺胞に到達します。

肺胞は呼吸を行う小さな気のうであり、壁が非常に薄いため肺胞に到達した酸素が血液に入り、逆に血液中の二酸化炭素が肺胞に出て行くことが可能となっています。

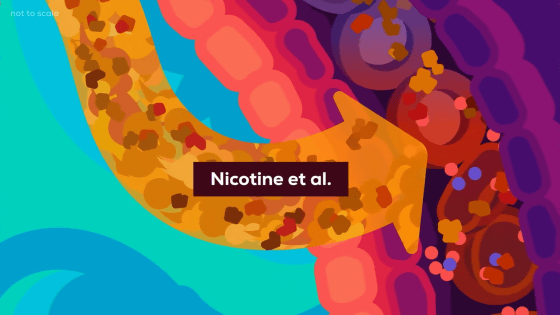

ここでの問題は、肺胞に到達したニコチンもすぐに血液中に取り込まれてしまうという点です。

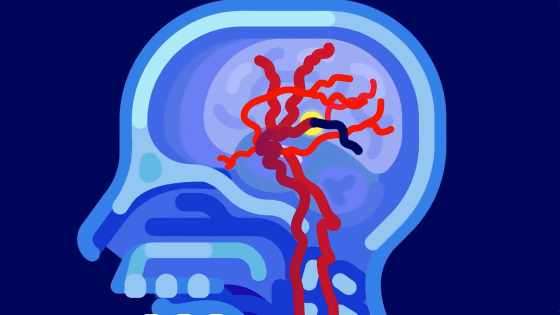

ニコチンは体で感じられるほどのスピードで脳に到達し、すぐに効果が現れます。

もし脳に制御盤があるとすれば、ニコチンはすべてのボタンを同時に押して大量のホルモンや神経伝達物質を分泌するようなものだとのこと。

アドレナリン(エピネフリン)やコルチゾールは心臓の鼓動を速め、体が動く準備を整えます。

ドーパミンは幸福感とリラックス感をもたらし、食欲を減らします。β-エンドルフィンは痛みとストレスを減らします。

ニコチンは人を興奮させると同時に落ち着かせる作用も持っており、タバコを吸うと注意力や集中力が高まります。そして神経が心地よい感覚に対してより敏感になるため、体全体がリラックスするとのこと。これらすべての効果が相まって、タバコを吸うと快感が得られるというわけです。

しかし、この状態はニコチンによって引き起こされた特殊な状態であるため、脳はすぐに正常な状態に戻ろうとして抵抗します。

ニコチンが血液中に含まれている間は問題ありませんが、その影響がなくなると体内の不均衡が大きくなってしまいます。

こうして、喫煙を重ねれば重ねるほど体の抵抗がより強くなり、気づけばニコチン中毒になってしまうというわけです。やがて、最初のうちは快感を覚えるために吸っていたタバコが、イライラを抑えたり自分らしくいたりするために吸うものへと変わっていくのです。

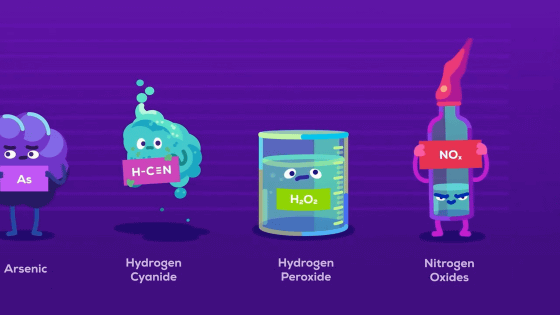

さらに、タバコに含まれている数千もの化学物質も問題です。ニコチンの他に含まれているカドミウム、鉛、シアン化物、過酸化水素、窒素酸化物などの物質は体にとって有害です。

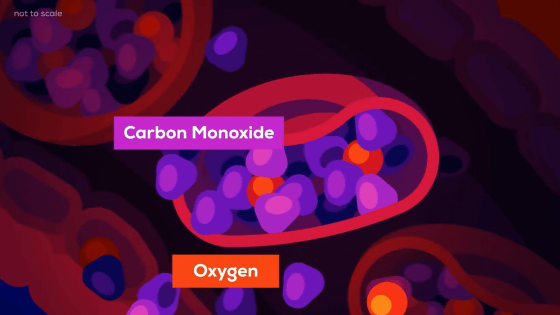

たとえば、一酸化炭素は血液が運ぶことができる酸素の量を減少させます。

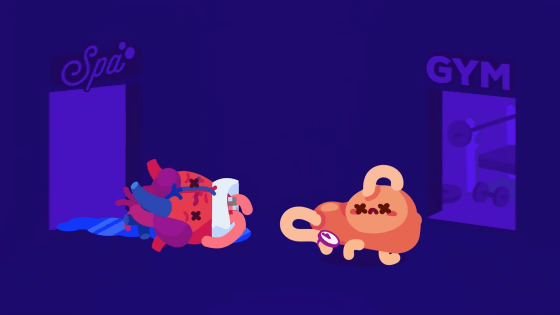

気道にある一部の繊毛細胞はタールの影響で死亡。

肺胞もこれらのストレスに耐えきれず破裂し、肺に修復不可能な損傷が引き起こされます。

こうした問題に対処するため、体はタールを排出しようとさらに粘液を分泌してせきをします。

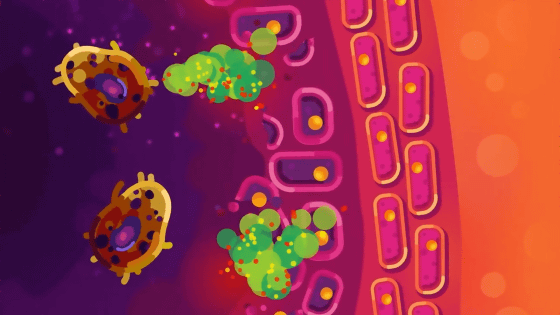

そして、免疫システムが活性化してマクロファージがタールを食べようとします。ところが、喫煙者の肺には大量のタールがあり、ニコチンにはマクロファージの動きを鈍くする効果もあるため、うまくタールを除去するのは難しいとのこと。

さらに悪いことに、マクロファージが分泌する化学物質は肺組織を溶解してしまうため、肺組織が瘢痕(はんこん)化してしまいます。

また、ニコチンによる心拍数の上昇と血管の収縮作用により、血管壁に有害物質が付着したり傷ができたりしやすくなります。これらの傷跡から漏れ出したタンパク質は血栓を形成し、血管がさらに狭くなるという悪循環に陥るとのこと。こうして血管が狭くなると、心臓に多大なストレスがかかります。

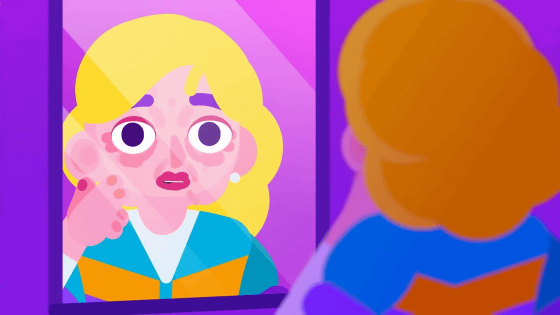

影響は体内の見えない部分だけで起きるのではありません。タバコに含まれる化学物質は皮膚のコラーゲンを分解する酵素を作り出すため、肌の老化も加速します。

中でも最悪の影響は、侵入した病原菌と戦う免疫力が低下してしまうことだとKurzgesagtは指摘しています。

要するに、タバコはさまざまな臓器に半永久的な損傷を引き起こしているというわけです。

心血管系への負担は、最終的に心臓発作や脳卒中などを引き起こす可能性があります。

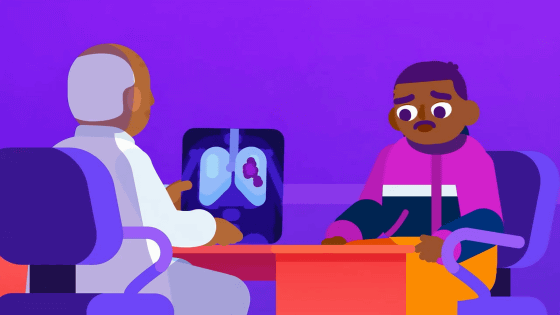

喫煙者の体では肺胞が不可逆的に破壊され、最終的に慢性閉塞性肺疾患(COPD)となります。こうなると息切れやせきなどの症状に生涯苦しむこととなり、発症すると改善することはないそうです。

また、喫煙者はがんのリスクが高いことも指摘されています。これは、タバコには少なくとも70種の発がん性物質が含まれている上に、がんを予防する免疫系の力が弱まることが原因だとのこと。

Kurzgesagtは、喫煙は法的に許可されている行為の中でも特に危険なものだと指摘。平均的な喫煙者は寿命が約10年短くなるといわれていますが、これは寿命の短縮が5年で済む人もいれば、25年も短くなる人もいることを意味しています。自分の寿命が喫煙によってどれほど短くなっているのかを事前に知るのは困難であり、早死にしなくてもCOPDの症状を抱えながらの生活が続きます。

喫煙者がタバコをやめない理由は本人の意思だけでなく、ニコチンそのものの依存性が精神的にも身体的にも強いことや、喫煙は手軽なため習慣化しやすいことなども原因です。

そして、友人と一緒に喫煙したり、仕事の休憩としてタバコを吸ったりと、さまざまな社会的な行為と関連していることも喫煙をやめにくい理由のひとつだとのこと。

しかし、喫煙者の多くは10代で喫煙を始めていることがわかっているため、若者をタバコから遠ざけることで喫煙者は減らせる可能性があります。実際、2000年の時点では成人の34%が喫煙していましたが、2020年には23%まで減少しており、着実に喫煙者の数は減っているそうです。

「35歳までにタバコをやめると死亡リスクは喫煙したことがない人と同程度になり、何歳で禁煙しても死亡リスクは減少する」という研究結果も報告されており、すでに長年喫煙している人でもタバコをやめることにメリットがあります。

Kurzgesagtは、誰かに喫煙を強制する意思はないものの、喫煙者であっても自分の体に何が起きているのかを知っておいた方がいいと主張。そして、タバコは一時的に問題を解決するかもしれませんが、その影響は永続的なものになると警告しました。

・関連記事

タバコを35歳までにやめると「死亡リスク」が吸ったことがない人と同じになる - GIGAZINE

脳のサイズが小さい若者は10代で喫煙を始める可能性が高いとの研究結果 - GIGAZINE

喫煙者は非喫煙者よりも「孤独な老後」を過ごす可能性が高い - GIGAZINE

タバコの煙が染み込んだ衣服に触れるだけで病気のリスクが高まる可能性 - GIGAZINE

タバコは「火が消えた後も」延々と有害物質を放出し続けている、非喫煙者がさらされるニコチンは現行の推定値の2倍 - GIGAZINE

喫煙者の子どもはテストの成績が低く問題行動が多い - GIGAZINE

電子たばこは普通のタバコと同じく健康を害する - GIGAZINE

電子たばこはニコチンを含んでいなくても血管に悪影響を与えるかもしれない - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article What is the problem with smoking and wha….