抗老化ホルモン「クロトー」を注射することで年老いたサルの脳が活性化したことが報告される

腎臓や脳、肝臓で発現し、年齢とともにその量が低下していくタンパク質「Klotho(クロトー)」は、長生きや抗老化に関連するタンパク質だと考えられています。そんなクロトーを高齢のサルに注射したところ、認知機能の改善が2週間程度続いたことがカリフォルニア大学のデーナ・デュバル氏らの研究チームによって報告されています。

Longevity factor klotho enhances cognition in aged nonhuman primates | Nature Aging

https://doi.org/10.1038/s43587-023-00441-x

Anti-ageing protein injection boosts monkeys’ memories

https://doi.org/10.1038/d41586-023-02214-3

One shot of a kidney protein gave monkeys a brain boost | Ars Technica

https://arstechnica.com/science/2023/07/one-shot-of-a-kidney-protein-gave-monkeys-a-brain-boost/

1997年に国立精神・神経医療研究センターに所属していた黒尾誠氏らは意図的にクロトーを欠損させたマウスで心臓病やガン、認知機能の低下、臓器不全のような人間の老化に似た症状の早期発症が観察されたことを報告しました。さらに、黒尾氏らはクロトーを多く産生するマウスは通常のマウスよりも約20%~30%長生きすることも発見しています。また、人間においては、クロトーの発現量が年齢とともに低下し、成人期には誕生時のクロトー量の約5分の1にまで低下することが知られており、人間の健康や老化、長生きに関わると考えられています。

また、デュバル氏らによる2014年の論文では、52歳から85歳までの700人以上の人間の参加者を対象に思考と記憶のテストを行ったところ、参加者の5人に1人がクロトーのレベルが高く、他の参加者よりも優れたパフォーマンスを示したことが報告されています。

デュバル氏は2015年にクロトーをマウスに注射することで、マウスの寿命が延び、シナプスの可塑性を高めることができることも報告していました。しかし、これまで人間を含む霊長類でのクロトー投与による脳活動の観察を行う実験はありませんでした。そこでデュバル氏は霊長類を対象にクロトーを投与した際の脳活動の変化を分析することにしました。

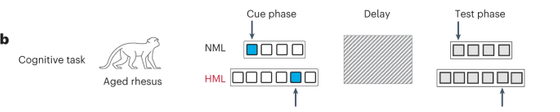

研究チームは加齢具合の分析対象として加齢とともに能力が低下する「ワーキングメモリ」を選択。人間の65歳に相当する平均22歳のアカゲザル18匹を対象に低用量のクロトーを注射して体内のクロトー量を誕生時と同じレベルまで引き上げ、その前後でワーキングメモリーの能力を比較する実験を行いました。

ワーキングメモリーの能力テストは「研究チームが複数のスペースのうちいずれかにエサを置き、エサ置き場を一定時間隠した後にエサの場所を当てられるか」という形式で実施されました。テストの結果、クロトーを注射する前のサルの正解率は約45%だったのに対し、注射した後のサルは約60%の確率でエサの場所を特定することに成功しました。

研究チームによると、このテストには2つのバージョンがあり、1つは正解の候補が少ない簡単なもの、もう一つは候補が多い難しいものが出題されたとのこと。デュバル氏は「簡単なテストでは約6%、難しいテストでは約20%の成績向上がクロトーを注射したサルで確認できました」と報告しています。

また研究チームはサルに2週間にわたって何度か同様のテストを行いました。体内のクロトーは注射から数日で分解されたにもかかわらず、認知機能を高める効果はおよそ2週間持続することが判明しました。一方で老化と加齢性疾患を研究する生物医学研究所のバック・インスティテュート・フォー・リサーチ・オン・エイジングのエリック・バーディンCEOは「一度のクロトーの注射で2週間効果が持続するという事実は非常に素晴らしいですが、何度も投与して認知機能を高める効果をまた発揮するのかどうかは現時点で分かっていません」と指摘しています。

研究チームはまた、サルの体重1kg当たり10・20・30マイクログラムという3種類のクロトーの量を投与してその効果を比較しました。すると、認知機能改善の効果は10マイクログラムの用量で頭打ちとなったことが報告されています。クロトーの投与量について、バーディン氏は「投与量は多ければ多いほど良いとは限りません」と述べています。またデュバル氏は「脳の活性化に必要なのは、クロトーの過剰投与ではなく失った分の補充かもしれません」と推測しています。

クロトーの投与が認知機能に与えるメカニズムや持続の理由は現時点で明らかになっていません。しかしデュバル氏は「この研究は認知機能の低下を研究する我々に希望を与えてくれるものです」と述べ、今後人間での臨床試験を行うことを強く望んでいます。

ノルウェー科学技術大学のゴリル・ロルフセング・グロントヴェット氏は「人為的にクロトーの量を増やすことが人間の認知機能に対して有益な効果をもたらす可能性があります。その臨床的可能性を高めるためには、クロトーが作用するメカニズムに関するさらなる研究を行うことが重要です」と述べています。

バーディン氏によると、臨床試験が行われる場合、最初の対象者はおそらく認知機能の低下を示している高齢者になるとのこと。高齢者に対する臨床試験で安全や効果が確認されれば、その後若い成人に対して臨床試験が行われるとの見方を示しています。最終的にクロトーは、錠剤として摂取できないことから、インスリンの注射に用いられるペン型注射器のような形での処方が行われるとバーディン氏は推測しています。

・関連記事

孤独な期間が長かった高齢者ほど記憶力の低下が速い - GIGAZINE

寿命の長さは「遺伝子の長さ」によって決まるかもしれない - GIGAZINE

認知症のリスクを90%も減らす「6つの健康的な生活習慣」とは? - GIGAZINE

勃起不全の治療薬「バイアグラ」がアルツハイマー病のリスクを3分の1にすることが判明 - GIGAZINE

「瞳孔のサイズが大きいほど知能が高い」可能性が示される、肉眼で差が確認できるほどに違う - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in サイエンス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article It is reported that the brain of an old ….