アメリカ空軍が60年以上前に開発した巨大ロボット「ビートル」とは?

「巨大な有人ロボット」はSF映画やアニメに登場しますが、現実でも真剣に開発されたことがあります。アメリカ空軍特殊兵器センターが1960年代に開発した有人ロボット「ビートル」について、海外ブログのOrangebeanが解説しています。

When America Had an Atomic Mecha Warrior Robot | OrangeBean Indiana

https://orangebeanindiana.com/2021/04/09/once-upon-a-time-america-had-an-atomic-mecha-warrior-robot/

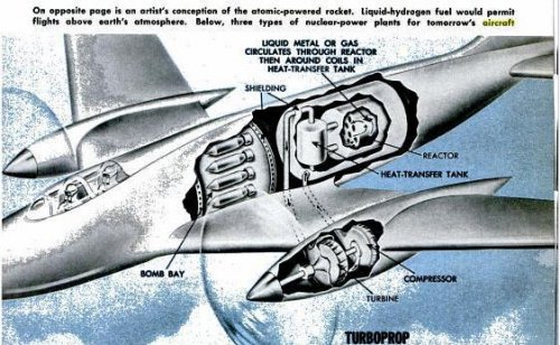

1950年代、原子力は「夢のエネルギー」として期待されていました。当時旧ソビエト連邦と冷戦状態にあったアメリカは、はるか遠くのモスクワに核爆弾を投下するための核爆撃機を構想しており、その推進力には原子力を想定していました。

しかし、長距離を移動できる核爆撃機は非常に巨大となり、巨大な爆撃機を原子力で飛ばすには巨大な原子炉が必要となります。巨大な原子炉を飛行機に搭載する場合、人間の乗組員に放射線の影響がないように、遮蔽物を搭載する必要があります。結果として、原子力推進の核爆撃機は規格外の大きさになることが想定されますが、人間のサイズとパワーではそこまで巨大な核爆撃機の整備は非常に難しいものがあります。

さらに原子炉を搭載した爆撃機を整備することを考えると、人間の整備士だと強烈な放射線を浴びてしまうリスクが存在します。1940年代にはプルトニウムの塊を用いた実験で科学者が命を落とすという事故が2度も起こっており、軍も強力な放射線を浴びてしまうと人間がどうなってしまうかを把握していました。

「デーモン・コア(悪魔のコア)」で被ばくした科学者はどのようにして死んでいったのか - GIGAZINE

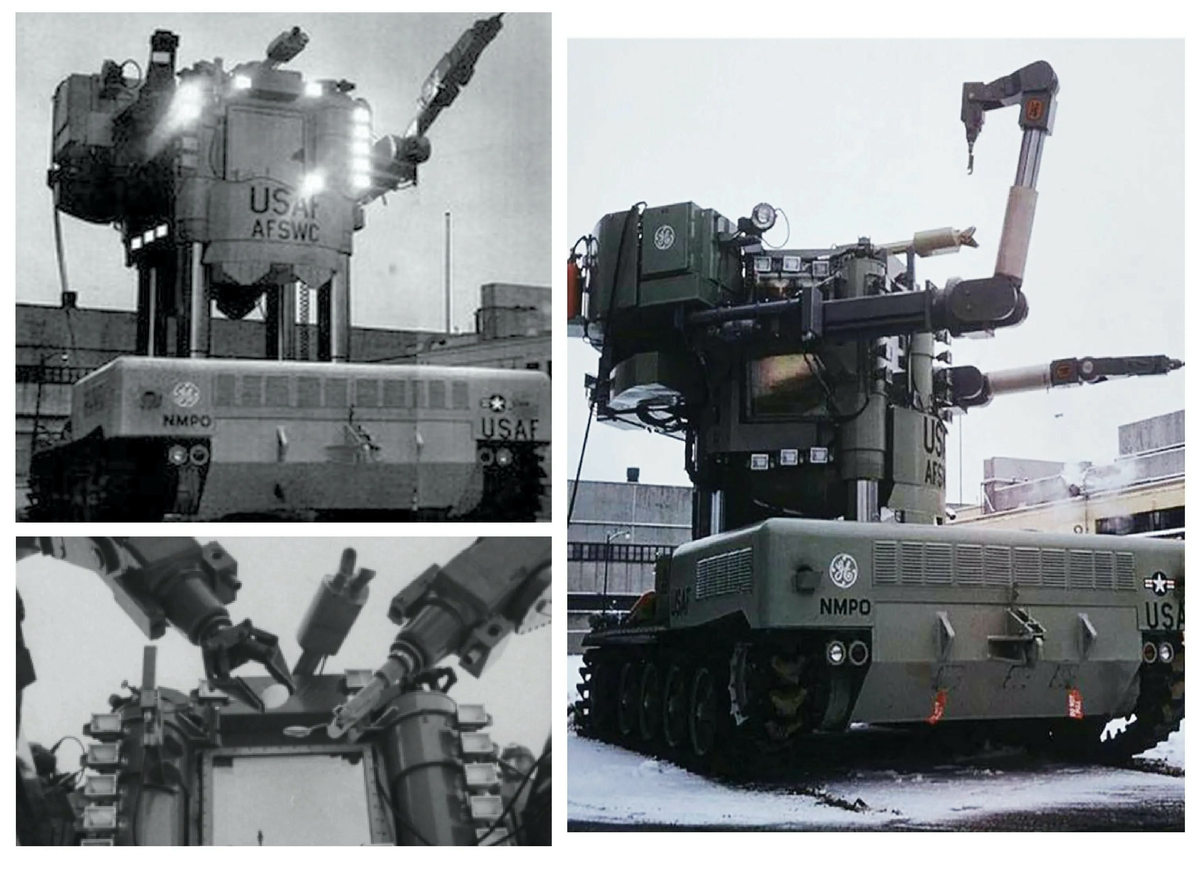

そこで、人間の整備士が放射線から身を守りながら巨大な原子力爆撃機を整備できるようにするために、ゼネラル・エレクトリックの子会社が開発したのが巨大ロボットのビートルでした。

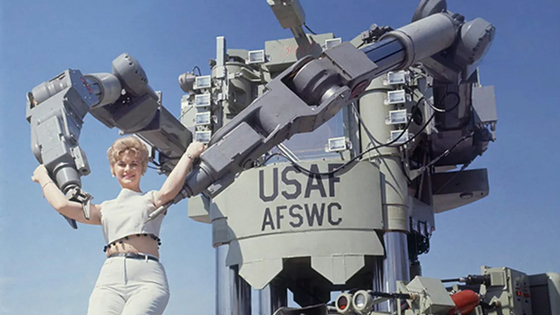

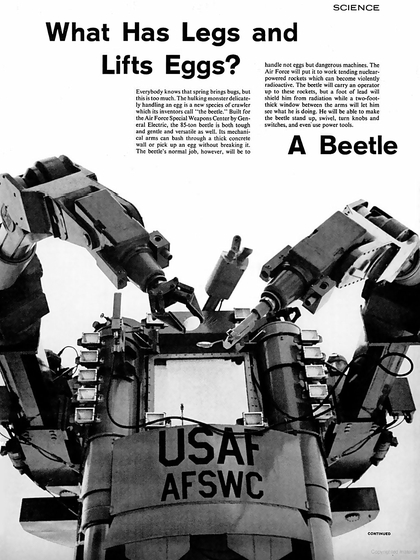

全高27フィート(約8.2m)・総重量77トンのビートルは、下半身がM42ダスター自走高射機関砲で、円筒形の上半身に8万5000ポンド(約39トン)のパワーを誇る2本のマニピュレーターを持つ自走式のロボットアームです。

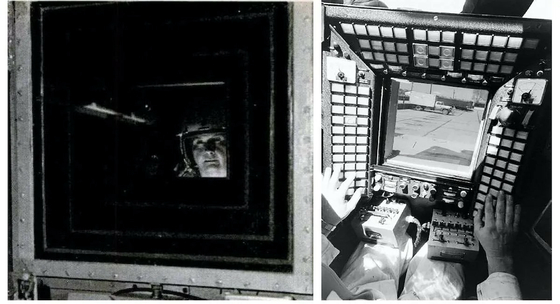

ビートルは、「原子力で推進する爆撃機の整備」という目的で、3年の歳月と150万ドル(現代の貨幣価値に換算して約17億円)の費用をかけて開発されました。そのため、上半身には人が乗り込んで操作できるようになっていますが、前面と左右に厚さ約60cmの鉛入りガラスと鉄板が貼り付けられており、さらにテレビカメラや潜望鏡で周囲の状況を確認できるようになっていました。

ビートルが開発された直後、1962年に発行された科学雑誌「ポピュラーサイエンス」のマーティン・マン記者は「ビートルは国家の核問題を解決する万能ロボットだ。原子力ロケットエンジンの修理や流出した放射能の除去、水爆の被害者の救出などのために、ビートルは存在しているのだ」と書き立てており、当時でも高く注目されたことがうかがえます。

by James Vaughan

しかし、ビートルに問題がなかったわけではありません。燃料経路の故障、プラグの緩みによるオイルの噴出、アームのダイオードの断線、補助発電機の停止、何度も起こるショートなど、立て続けに起こる動作トラブルにアメリカ空軍は悩まされていました。そして、原子力爆撃機自体も開発が滞ったことで、ビートルの開発も中止され、最終的にアメリカ国内で最後の核実験が行われたネバダ核実験場に、「機密廃棄物」として捨てられてしまったとのこと。

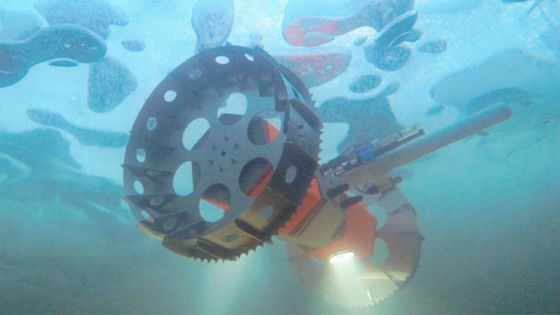

ただし、ビートルの開発は無駄になっておらず、ビートルのマニピュレーターはロボットハンドの開発に大きく貢献したとのこと。実際、ビートルのマニピュレーターの技術は深海潜水艇の遠隔水中マニピュレーター(Remote Underwater Manipulator:RUM)の発明につながっており、1986年にタイタニック号を探査した有人深海潜水艇「アルビン号」のアームの原型となっています。

・関連記事

アメリカ陸軍は1980年代に「6足歩行の巨大ロボット」を開発していた - GIGAZINE

まるでSF映画、4メートルの巨体を持つ有人二足歩行ロボット「METHOD-1」を動かすムービー - GIGAZINE

日米巨大ロボットバトル、水道橋重工「クラタス」が全力パンチで1勝をもぎ取る - GIGAZINE

巨大ロボ「クラタス」がアメリカの巨大ロボからの挑戦状に対しての返答をYouTube上で公開 - GIGAZINE

人が乗れる巨大ロボ「クラタス」を作った倉田光吾郎らに迫るドキュメンタリーがYouTubeで公開中 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ハードウェア, 乗り物, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article What is the giant robot 'Beetle' develop….