無料で直感的にシンセサイザーを用いたデジタルでの音作りについて学べる「Learning Synths」

by Ricardo Abreu

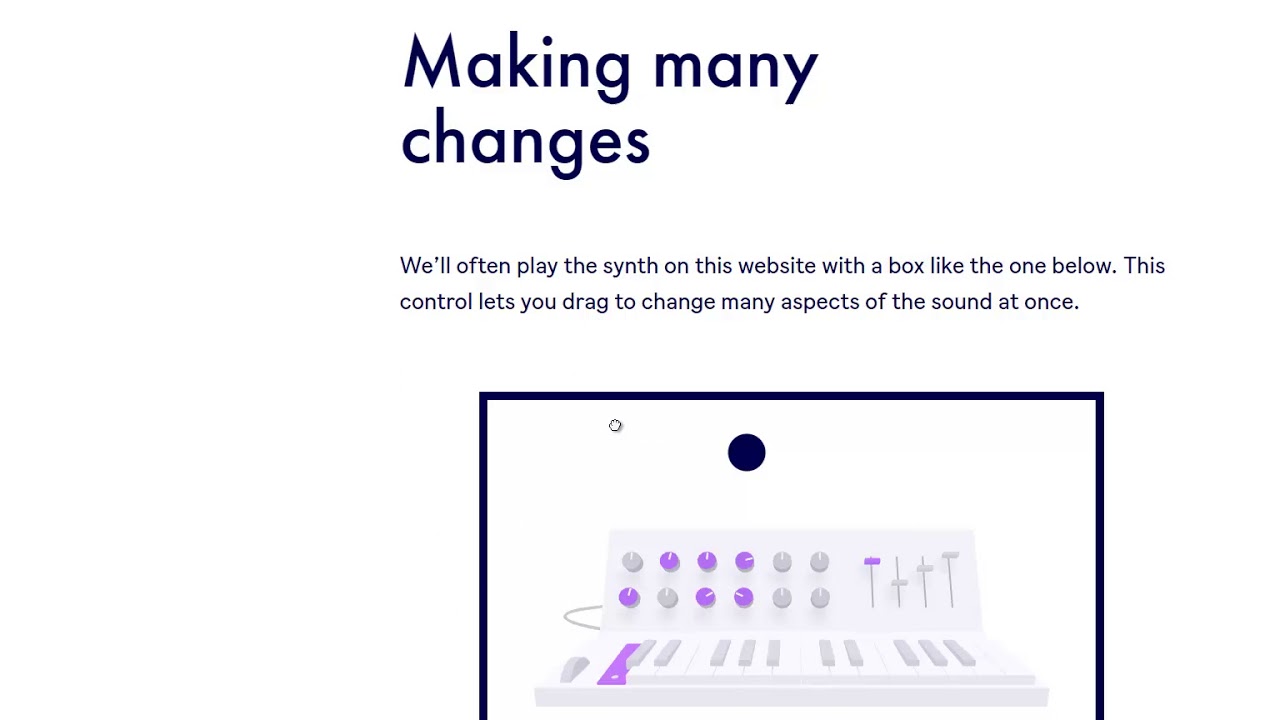

「Ableton Live」などの音楽制作用のクリエイティブなソフトウェアを開発するAbletonが、ドラッグ&ドロップなどの直感的な操作を通してデジタルでの音作りについて学べる無料のウェブページ「Learning Synths」を公開しています。

Get started | Learning Synths

https://learningsynths.ableton.com/

シンセサイザーは電子的にさまざまな楽器の音を再現することができるツールで、ミュージシャンがステージ上で演奏する際に使用していたり、電子機器やおもちゃの中に「音を出すためのソフトウェア」として入っていたりする、コンピューター上で動作するソフトウェアです。

シンセサイザーは電気を使って音を出し、通常はさまざまな楽器の音を再現できます。また、音の一部の側面だけを変更したり、複数の要素を同時に変更したりすることが可能で、音楽を続けていけば「自分自身の音を設計するためにシンセサイザーの使い方を学ぶことになるだろう」とAbletonは記しています。

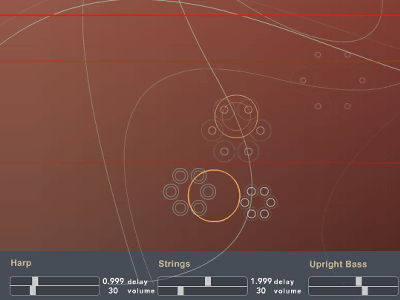

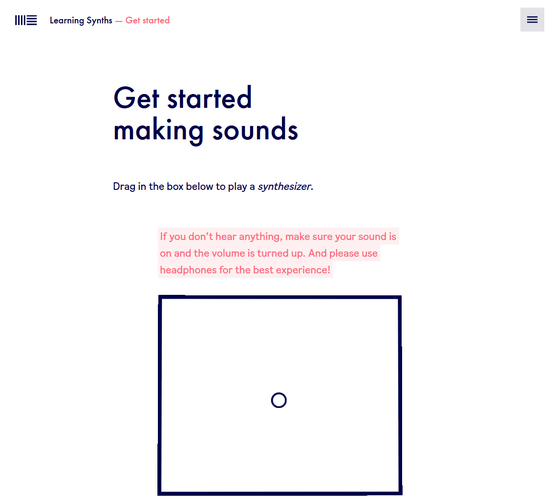

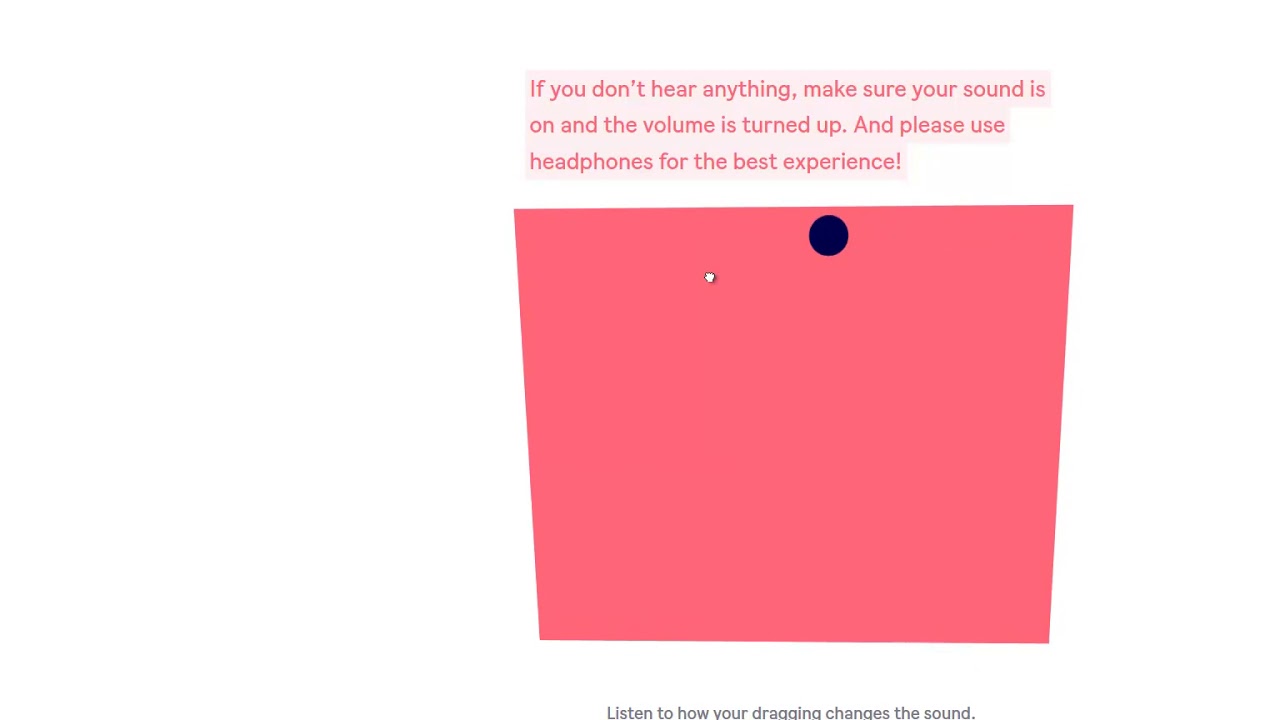

そんなシンセサイザーについて学ぶ前に、「Learning Synths」でユーザーが最初に体験することになるのが、ドラッグ&ドロップでさまざまな音が鳴るとてもシンプルなシンセサイザー。ウェブページ上に埋め込まれており、真ん中の丸をドラッグするだけでさまざまな音を作れます。

「Learning Synths」に埋め込まれたドラッグするだけでさまざまな音を生み出すシンセサイザー - YouTube

◆振幅

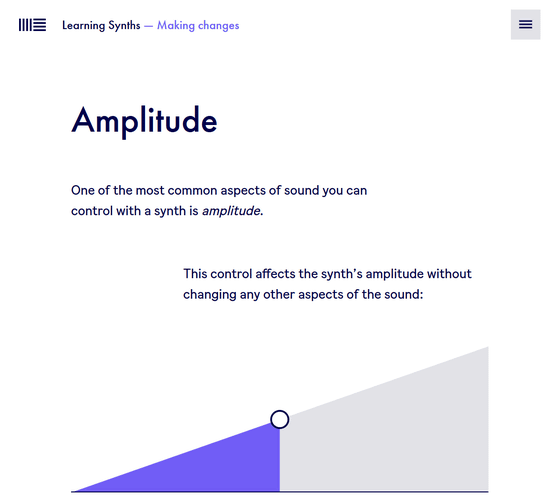

シンセサイザーでコントロールできる音の要素のひとつが、「振幅」です。振幅を変更するとシンセサイザーから出力される音がどのように変化するかは、以下のページ上に表示されたスライダー左右にドラッグすることで体感できます。振幅を大きく(スライダーを右方向に移動)すると音が大きくなり、逆に小さく(スライダーを左方向に移動)すると音は小さくなります。

Amplitude | Learning Synths

携帯電話やコンピューターなどの音量調節は基本的にこの振幅の調整により行われているとのこと。

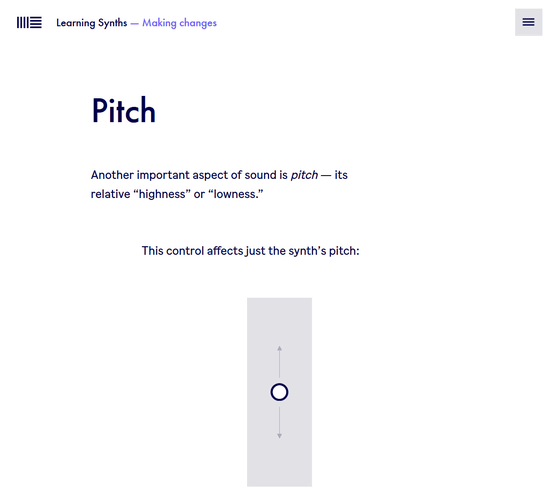

◆ピッチ

他にも、「音高(ピッチ)」もシンセサイザーでコントロールできる要素のひとつです。ピッチとはいわゆる「音の高さ」を指しており、以下のページ上にあるスライダーを上下させることで、ピッチが変わると音の高さがどのように変化するかを体験できます。

Pitch | Learning Synths

多くの楽器がピッチをコントロール可能で、例えばピアノの場合は鍵盤の右側に行けば行くほどピッチが高くなります。シンセサイザーの場合、他の実物の楽器よりも幅広いピッチに対応しており、人間が聴くことのできる最も高い音から最も低い音まですべてを網羅しています。

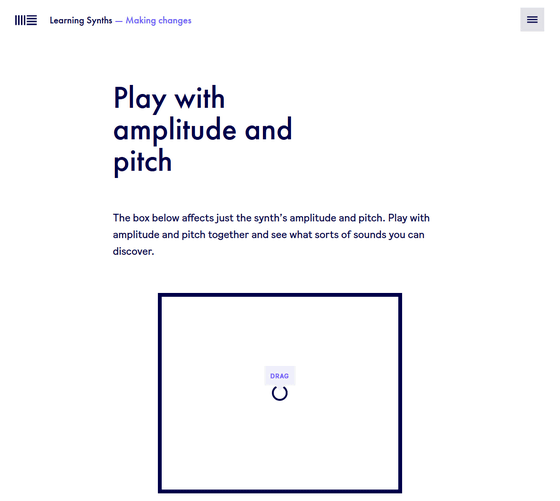

◆振幅とピッチで遊ぶ

世界初の電子楽器であるテルミンのように、振幅とピッチだけをコントロールできるようなシンセサイザーも用意されており、以下のページから遊んでみることができます。

Play with amplitude and pitch | Learning Synths

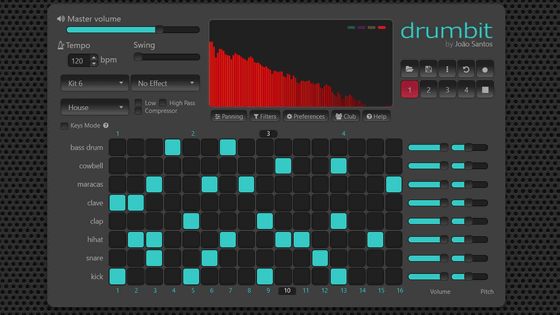

◆シンセサイザーを演奏する

シンセサイザーにはピアノの鍵盤を持った、物理的な楽器として使用できるものがあります。シンセサイザーの鍵盤のひとつを押せば、音が鳴ります。そして、シンセサイザーの鍵盤はピアノの鍵盤と同じく、左側にあるものがピッチの低いもので、右側にあるものがピッチの高いものとなります。

そして、シンセサイザーは物理的な楽器であろうと、ソフトウェアであろうと、ノブとスライダーを持ち合わせています。スライダーは音の振幅を変更するためのもので、ノブを回せば音の「brightness(明るさ)」や「movement(動作)」を調節できます。

さまざまな音の変化をシンセサイザー上の動作に反映させるとこうなります。

ドラッグするだけで音の変化とシンセサイザーの操作を同時にチェック - YouTube

他にも、ドラム・パーカッション音やSFロボット風の音などを楽しむことも可能。

◆応用編

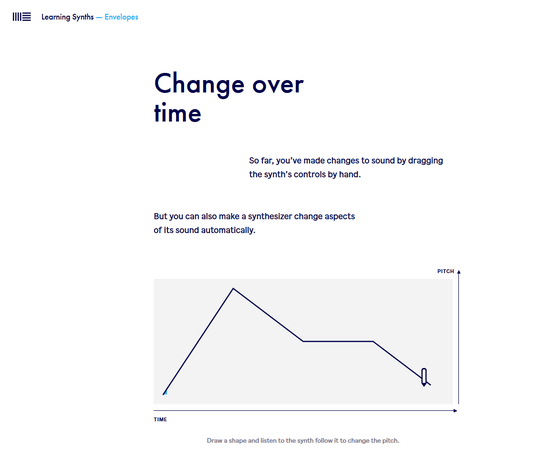

さらに応用編として、シンセサイザーの出力する音のピッチを時間の経過と共に変化させるという試みも。

以下のページではマウスカーソルで線を描くことで、シンセサイザーが出力するピッチを時間と共に変化させることができます。描いた線のことを「エンベロープ」と呼びます。

Change over time | Learning Synths

基本的に、シンセサイザーではエンベロープを用いて線の形で楽音を作り上げていきます。エンベロープは直接聞こえてくる音ではありませんが、この形状を変更することで音の1つまたは複数の要素を時間の経過と共に変化させます。

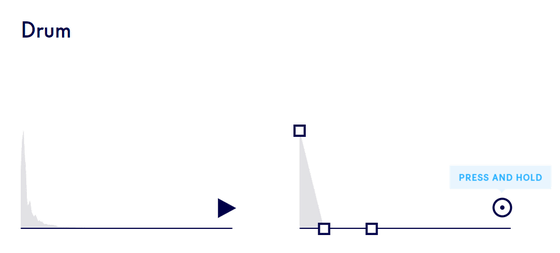

ほとんどのシンセサイザーは「Attack」「Decay」「Sustain」「Release」という4つのセクションを持ったエンベロープを使用しており、多くの場合これらをまとめて「ADSR」と表記されます。

ADSRという4つのセクションを上手く調整することで、エンベロープでドラムや管楽器などを表現することが可能です。

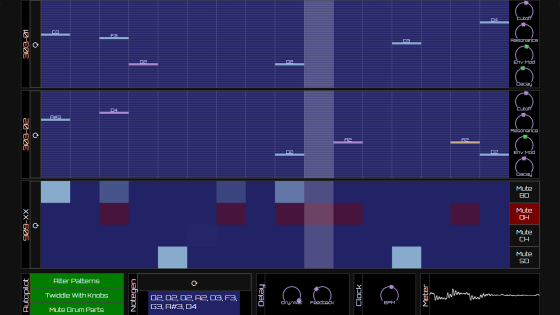

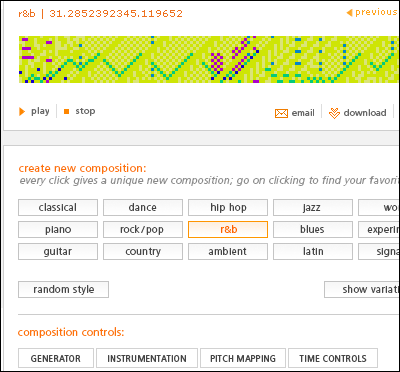

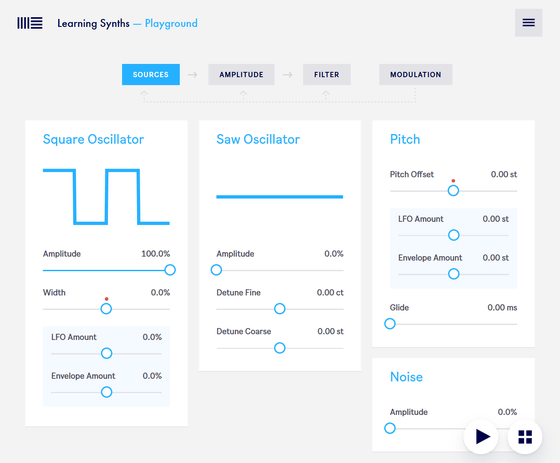

このほか、LFOやオシレーター、フィルターについての解説や、実際にブラウザ上からシンセサイザーを操作して自分で音を生み出す作業も可能となっています。

Synthesis Playground

・関連記事

人間の皮膚細胞を培養して作られた「脳」で奏でるサイバネティックシンセ「cellF」 - GIGAZINE

1曲弾けばプログラムが組める、ピアノの鍵盤を叩いてプログラミングができるソフトウェア登場 - GIGAZINE

ホラー映画の作曲家が作り出した悪夢の音を奏でる楽器「Apprehension Engine」 - GIGAZINE

段ボール×Nintendo Switchでシンセサイザーを再現したピアノToy-Conの「録音スタジオ」でスプラトゥーンの「シオカラ節」を演奏したムービーが話題に - GIGAZINE

野菜・人・風船など、つなげた物を何でも楽器に変えるシンセサイザー「Ototo」 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, ネットサービス, レビュー, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article 'Learning Synths' that you can learn abo….