チェスの棋譜約220万戦を分析してわかったことを可視化

by franlhughes

世界王者クラスのレーティング2861から、いったいどうすればそこまで下がるのかというレーティング215まで、様々な腕前のプレイヤーが残した棋譜データを用いて、チェスではどんな戦いが繰り広げられているのかを可視化した人が現れました。

A Visual Look at 2 Million Chess Games

http://blog.ebemunk.com/a-visual-look-at-2-million-chess-games/

Buğra Fıratさんは自らチェスのデータの可視化を行うスクリプトを書き、データ分析を行いました。

データのもとになったのは、チェス専門誌・The Week in Chessに掲載された1801年から2013年までの220万戦以上の棋譜を、RebelというサイトがPGNファイル化したもの。ここから変則チェスであるチェス960の棋譜を抜いて、219万7113ゲーム分が対象となりました。

含まれるプレイヤーは、レーティングが上は2861から下は215まで。ちなみに、2016年現在のチェス世界王者、マグヌス・カールセン氏の記録した最高レーティングは2882。日本屈指のチェスプレイヤーとして知られる将棋の羽生善治名人が2359です。

◆勝率

チェスは囲碁や将棋に比べて引き分けが多く、また先手が有利なゲームとして知られます。データによると、勝率は白(先手)が85万回勝利で38.8%、黒(後手)が65万回勝利で29.8%でした。引き分けは69万回で31.4%と、後手勝利よりも多数。なお、209件(0.01%)の棋譜は勝敗・引き分けまで至っていないものだったとのこと。

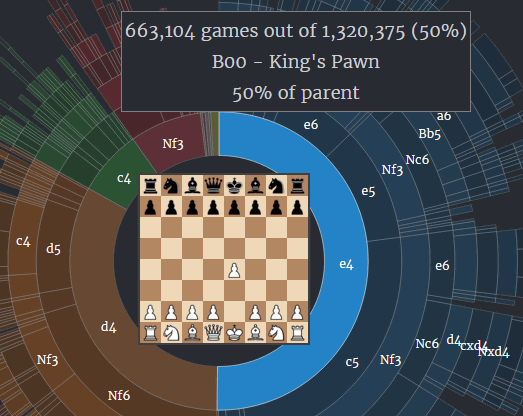

◆ファーストムーブ(初手)から5手目まで

白のファーストムーブ(1手目)から黒の1手目、白2手目、黒2手目……と順番に黒の5手目まで行ったときに、どういった手が多く用いられるのかを可視化したものがコレ。ここの元データは132万375戦分です。

132万戦のうち66万戦、実に50%のファーストムーブが「e4」(キングの前のポーンを2つ前へ出す)でした。

続いて、43万戦(33%)で使われたのが「d4」(クイーンの前のポーンを2つ前へ)。

圧倒的少数派なので可視化しても見えづらい動きも。例えば、わずか2814戦(0.21%)しか用いられなかったのが「b4」(左から2番目のポーンを2つ前へ)。このオープニングは「ソコルスキー・オープニング」や「オランウータン」と呼ばれます。

「ソコルスキー・オープニング」に似ていますが、ポーンを2つ前ではなく1つ前に出すのが「ラーセン・オープニング」。132万戦の中で2594戦(0.20%)しか出なかった形です。

ファーストムーブまで戻ります。最も多かった「e4」でゲームが始まった場合、黒の1手目で最も多いのは「c5」。これは「シシリアン・ディフェンス」と呼ばれる形で、黒が手番の時に勝ちを狙うならこの形の勝率が高いと言われています。

この先の流れで多かったのは2手目でNf3、d6、3手目でd4、cxd4とポーン交換を行う「オープン・シシリアン」で、4手目のNxd4、Nf6、5手目がNc3、a6と「ナイドルフ・ヴァリエーション」に入る形でした。なお、黒は2手目・5手目で大きく手が分岐するのですが、2手目でNf3に対してd6を選ぶ人は44%。5手目でNc3に対してa6を選ぶ人は58%。

◆キャスリング

チェスには、キングとルークを1手で同時に動かせる「キャスリング」というルールがあります。これは1回のゲーム中で各プレイヤーが1度しか行えず、また、例えばキング・キャスリングさせるルークのどちらかが1度でも動いているとキャスリング不可だったり、間に他の駒がいてはならなかったりと制約があります。しかし、とても効率がいいので多くのプレイヤーが使っています。

キャスリングには先手から見て盤面右側の「キングサイド」と盤面左側の「クイーンサイド」のキャスリングがあるのですが、用いられるのは先手・後手ともにキングサイドが圧倒的多数で、白の場合、クイーンサイドのキャスリングをするよりも、キャスリングをしない方が多数でした。下記図、青がキングサイド、オレンジがクイーンサイド、灰色がキャスリングなしを示しています。

そのため、約7割の戦いでは同じサイドにキャスリングすることになります。お互いが別サイドへのキャスリングを行う「オポジット・キャスリング」は10戦に1戦ほどの割合です。

◆チェックとチェックメイト

プロの戦いともなると数手先の盤面を読むのは当然のこと。そのため、リザイン(投了)でゲームが終わることが多々出てきます。しかし、そこまでの腕前に至らない人はギリギリまで戦うことになるので、棋譜にはチェックやチェックメイトで終わったものが5万戦以上記録されていたそうです。

将棋の「王手」にあたるチェックは17.85%、そこそこ見かけるぐらいの数字です。

いよいよ詰んでどうにもならない、チェックメイトにまで至ったのは2.34%。さすがにこの状態になるまでには、ほとんどの人がリザインしています。

◆1ゲームの長さ

データの中で最長だったのは「456プレイ」(白228手+黒228手)という試合でした。これは2012年に行われたもので、結果は引き分けだったそうです。2番目は「454プレイ」で、これも引き分け。

こうした100手以上も続くゲームは6474戦(0.003%)と極少数なので、例外として省いたところ、最頻値は黒40手目でした。平均して30手~40手あたりが多いのですが、白60手目のところにも小さな山ができています。これは、チェスでは「40手2時間、41手目に1時間延長、61手目に30分追加」という7時間セッションがよく用いられることと関係があるのかもしれません。

◆ヒートマップ

それぞれの駒がどのあたりでよく戦っていたのか、どういう動きが多かったのか、どこで相手の駒を捕らえたのか、どこでチェックをかけたのかを示すヒートマップも作られています。

白・黒それぞれの駒別、さらに「白全体」「黒全体」でのデータを見ることができます。この部分はぜひ実際に触って試してみて下さい。

◆駒の損得

チェスでは、駒の価値をポーン1点・ナイト3点・ビショップ3点・ルーク5点・クイーン9点と換算し、現在の戦力や駒交換の損得を計算します。キングは取られると終了なので価値をつけることはできません。

その戦力値がゲーム中にどのように変動するのかを示したグラフがコレ。50手(図では横軸の「100」)まではぐんぐんと減っていきますが、それよりも長く続くゲームだとあまり駒を取ったり取られたりという盤面にはならないことがわかります。

◆駒の動きアート

Fıratさんが「駒が盤面上をどう動いたのか」の軌跡を表示したところ、アートっぽくなったものがコレ。白のキングの場合、あまり前へは出ず、キャスリングの動きがくっきり。

黒のナイトだとこうなります。どんな動きの傾向があるのかがよくわかります。

・関連記事

チェス日本代表は試合中、頭の中でどんなことを考えているのかインタビュー - GIGAZINE

「チェス」のターン制を廃止してリアルタイムに駒を動かしキングを追い詰める究極のマインドスポーツ「電撃戦-SPEED CHESS-」 - GIGAZINE

チェスを新たな解釈で楽しむ「Chess 2: The Sequel」は新コマ&新ルール追加でチェスを斬新なゲームに - GIGAZINE

チェスを義務教育化したアルメニアはその後どうなったのか - GIGAZINE

「チェスの世界王者」という肩書きが実は無意味な理由 - GIGAZINE

わずか487バイトで世界最小のチェスプログラム登場、Windows・Linuxなどで動作可能 - GIGAZINE

戦国武者が駆ける和風チェスや弾丸製チェスなど変なチェスセットいろいろ - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ネットサービス, ゲーム, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Visualize what you learned by analyzing ….