巨大なライトペインティングが簡単に作れる「Pixelstick(ピクセルスティック)」を使ってみた

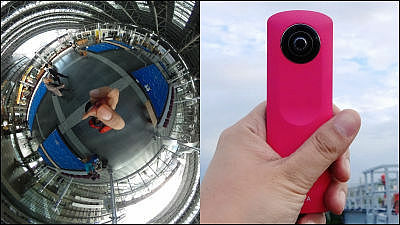

カメラの前で懐中電灯などを動かしカメラの多重露光モードを使って撮影を行う「ライトペインティング」という技法は比較的メジャーなもので、iPhoneを使ってライトペインティングを行えるアプリも登場しています。しかし、それとは比べものにならない規模で、かつ、ものすごい迫力のライトペインティングを行えるのが「Pixelstick」。SF作品のような光の写真が撮影できるPixelstickを実際に使ってみました。

Pixelstick - lightpainting evolved | Home

http://www.thepixelstick.com/

Pixelstickが到着。

箱を開けると黒いケースが出てきました。

持ち手がついており、手で持つとこれくらいのサイズ。

ケースのファスナーを開けてみます。

ケースには緩衝材が使われており、移動中に壁にぶつけてしまっても壁やPixelstick本体が傷つかないようになっていました。

長めのベルトもケース内に入っていたので、ナナメがけも可能です。

ということで、これが内容物。コントローラーのついたトップハウジング、バッテリーホルダーとハンドル支持具のついたボトムハウジング、ハンドル、スピンハンドル、バッテリーケーブル、取扱説明書、ケーブルクリップ、コールドシューアダプターが入っていました。

まずは2本のハウジングを接続して1本にしていきます。

ボトムハウジングの先端にはハンドル支持具がついているので……

まずはハンドル支持具のつまみねじを全て緩めます。

ゆるめると、ねじ先端とハンドル支持具の間に隙間ができるので、ここにトップハウジングのパーツを差し込んでいくというわけです。

こんな感じで、隙間ができないように2本のハウジングをしっかり接続します。

接続したら先ほど緩めたねじをしっかり締めます。

今度はハンドル支持具とハンドルを接続する部分にあるつまみねじを緩めていきます。

ハンドルを差し込んだらねじを締めましょう。

バッテリーホルダーの中にはバッテリーバックが入っているので……

取り出し、ケーブルと接続します。

8本の電池を入れたら再びホルダーの中へ。

こんな感じでホルダーの端からケーブルを出し……

コントローラーに接続。

ケーブルは付属のクリップを使ってハウジングに固定するとスッキリします。

これで完成。全長は187cmと長いのですが、重さは3kgほどなので女性の手でも持つことが可能でした。

正面から見るとこんな感じ。

Pixelstickはアルミ製フレームの中に約200個のフルカラーLEDをギッシリ詰め込み、乳白色のフロストカバーを載せた構造になっています。

試しにライトを点灯させてみました。

スピンハンドルはつけてもつけなくてもいいのですが、Pixelstick本体をグルグル回転させたい時についていると便利です。

ではさっそく使ってみます。まずはコントローラー右上にあるスイッチをおして電源をオン。

コントローラーは側面にSDカードスロットがあり、SDカードのデータを読み込んで光のアートを作成することも可能なのですが、SDカードが挿入されていない時はデモモードが起動します。このデモモードの中から好きなメニューを選び、オレンジ色のボタンを押して本体を動かすだけで簡単にライトペインティングができてしまうというわけです。

しばらくするとメインメニューが表示されました。コントローラーの真ん中に位置する操作ボタンを押して選択していきます。

メインメニューにはデモモードの中からリボンや虹など表示する模様を選べる「SELECT DEMO」、明るさの調整を行う「BRIGHTNESS」、Pixelstickを動かす速さを調整できる「SPEED」、開始ボタンを押してからライトが点灯するまでに間をあける「COUNTDOWN」、右から左に動かすのか左から右に動かすのかを決める「DIRECTION」、画像の上下を反転させる「VERTICAL FLIP」、ボタンを押すごとにフォルダ内の画像が次々に再生される「INCREMENT」、同じ画像を繰り返し表示する「REPEAT」、画像ごとに最大の明るさを放つ「XTRA BRIGHT」、ライトが点灯した後に情報をスクリーンに表示させる「POSTSHOOT DATA」、起動時にLEDに問題がないかなどを表示する「STARTUP PATTERN」、LCDスクリーンのコントラストを調整する「LCD CONTRAST」、POSTSHOOT DATAやXTRA BRIGHTといったアドバンスドメニューを非表示にできる「ADVANCED」などがあります。

明るさや速さなどは以下のような感じでパーセンテージを上下させて調整します。

これがデモメニュー。「RAINBOW」「GRADRBOW」「RSTRIPES」などから好きなものを選んでいきます。

ということで、実際に使ってみます。まずはRAINBOWを選択し……

暗い部屋でオレンジ色の開始ボタンを押してから動いてみると、こんな感じで部屋の中に虹色の幕が現れました。

Pixelstickを持ち上げたり振り回したりするとこんな感じで空中に不思議な模様を描けます。なお、カメラは多重露光モードで撮影しているので、Pixelstickを動かしている本人の姿は見えません。

別の虹模様でぐにゃぐにゃ。

パタンパタンとPixelstickを倒したり起こしたりして半円。

ストライプモードで動かします。

くるくるとPixelstickを回すと、円が描けました。

円を描きながら動いたら以下のような写真が完成。

Pixelstickを左右に揺らしつつ左から右に動かすとこんな感じ。

立体感も生まれます。

人が立っている回りをぐるりと動くとこう。

虹色の部屋でひとりぼっち。

また、自分で作った画像や写真でライトペインティングすることも可能です。今回はPhotoshopで作ってみます。まずはファイルを開き、「イメージ」から「画像解像度」を選択。

高さを200ピクセルに合わせて「OK」をクリック。

続いて「イメージ」から「画像の回転」を選んで「90°(反時計回り)」をクリック。

回転させた画像をBMP形式でSDカードに保存して……

色数は24bitに選択しておきます。

SDカードをコントローラーに挿入して……

ライティングをスタート。まるで映画のスクリーンを見ているようですが、現実にはPixelstickを持った人がスタスタ歩いているだけです。

「REPEAT」機能を使うとこんな感じ。

その他、「INCREMENT」機能を使うとボタンを押す度にフォルダ内の画像を再生することが可能です。

ということで、これまでのライトペインティングとは一線を画したハイクオリティのライトペインティングが作成可能で、もともとこういう多重露光撮影が好きな人でもそうでない人でも思わず「おおお」と感嘆の声を上げてしまうような仕上がり。画像データを自分で作成すれば可能性は無限大なので、面白い写真を撮るのが好きな人ならば1度試してみる価値はあります。

なお、Pixelstickは現在、販売に先駆けて予約を受け付けており、価格は325ドル(約3万4000円)です。

pixelstick store

http://order.thepixelstick.com/product/pixelstick/

・関連記事

気やオーラを連想させるかっこいいライト・ペインティング - GIGAZINE

圧倒的クオリティのライトペインティングが簡単に作れる「pixelstick」 - GIGAZINE

路上3Dトリックアート界に新たな巨匠あらわる - GIGAZINE

路上トリックアートの巨匠のクリスマスらしい最新作 - GIGAZINE

光の筋が人間や色々な形状を描き出すアート「ライトグラフィティ」の写真いろいろ - GIGAZINE

ゴミの山がまるで映画のワンシーンに、光と影の織りなすアート - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in レビュー, ハードウェア, デザイン, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article I tried using "Pixelstick (Pixel Stick)"….