これが「iPad 2」のパッケージングデザインの秘密、徹底的な合理化とシンプルさを解説&フォトレビュー

Appleは買ってきて開けるまでの過程を明確に他社製品と差別化しており、ユーザー体験の満足度を向上させ、所有欲を満たすようにできています。これら一連のパッケージングデザインは単なるインパクト狙いや俗に言うAppleの哲学、要するに創業者であるスティーブ・ジョブズの美学だけに基づいたものではなく、徹底的にユーザビリティをまず考慮しており、その上で成り立たせているものであるということが、実際の具体的なパッケージングデザインを見るとよく理解できます。

というわけで、「iPad 2」の場合、Appleがどのような工夫をしてパッケージングデザインを行っているのかを見てみましょう。

パッケージングデザインのフォトレビューは以下から。

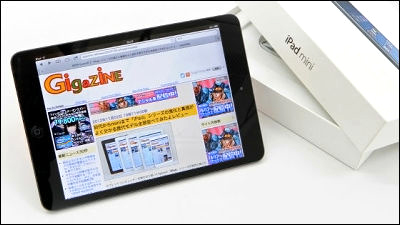

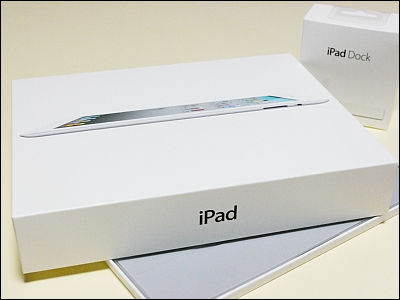

これがiPad 2のパッケージ

このようにしてパカッと開く方式になっており、箱の上や横からスライドさせて商品を出す方式ではありません。これは箱を開けることでiPad 2の液晶面がぱっとみえるようにデザインされており、しかも箱の中の一番上に置くことで、「箱を開けた途端に自分のiPad 2が顔を出す」ということを目的としているのがわかります。確かに買ってきたときの期待する気分を盛り下げないようにしており、これが箱を開けたときの「おおー!」という気分の演出に一役買っているわけです。

よくよく考えると他社製品の場合、フタと本体の液晶面との間にはプチプチが挟まっていたり、発泡スチロールを薄くしたような衝撃を吸収する緩衝材が入っています。iPad 2の場合はそれがありません。理由は先に述べたように、「箱を開けた途端にiPad 2と対面させる」というユーザー体験を優先するためです。が、いくら液晶の表面を強化されたガラスで覆っているとはいえども、これではあまりにも無防備。

そこで一工夫してあり、なんと箱のふたの内側に緩衝材がくっつけられています。単純に緩衝材を間に挟んでおく方が明らかにコストが安く済むのですが、フタの内側に接着させておくことで、ユーザー体験を優先するというパッケージングデザインの根本原則がブレずに存在していることがわかります。下記写真はその緩衝材部分を目立たせています。

見てわかるとおり、上下左右に余白がなく、このままでは取り出しにくいわけですが、この透明フィルムがぴろぴろと目立つようになっており、「これを引っ張ればいいのだな」というのが言葉で説明されなくても何となくわかります。

言葉で説明せず、直感的に見れば次に何をすればいいかがわかるようにする理由は、単なるユーザビリティ的な視点だけではなく、Appleの製品は世界中で発売するため、各国語ごとの説明文を付けているとものすごい量になってしまい、余計に読みにくくなってしまうため。

メニューだけでも英語(米国)、英語(英国)、フランス語(フランス)、ドイツ語、繁体字中国語、簡体字中国語、オランダ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語(ブラジル)、ポルトガル語(ポルトガル)、デンマーク語、スウェーデン語、フィンランド語、ノルウェー語、韓国語、日本語、ロシア語、ポーランド語、トルコ語、ウクライナ語、ハンガリー語、アラビア語、タイ語、チェコ語、ギリシャ語、ヘブライ語、インドネシア語、マレーシア語、ルーマニア語、スロバキア語、クロアチア語、カタロニア語、ベトナム語に対応しており、これらすべてを表記すると、わかりやすくするための説明文が余計に理解を妨げることになってしまいます。

だからこそ、「見れば直感的にわかる」方式を採用しているわけです。

つまんでひっぱるとこうなります。これでiPad 2を取り出せます。

iPad 2を取り出すと、自然とその底にある2つのものが目に入ります。

充電用の10W USB電源アダプタも同じようにして透明のフィルムがピロピロと出ているので、これを引っ張ればいいというのがわかります。先ほどのiPad 2と同じ方法を採用することでわかりやすくなっており、iPad 2を取り出さなければここまでたどりつけないわけなので、iPad 2を取り出せれば自然とこれも取り出せるというわけです。この透明フィルムを引っ張るという方法はこのあともあちこちで採用されており、できるだけ少ない方法で、しかしあらゆる局面で使えるような方法を考えたのだということがうかがえます。

取り出すとこうなります。

もっと厳密には「引っ張る」というのが共通の動作で、iPad 2を取り出した後に出てくるこの紙のパッケージもここを持ち上げて引っ張ればいいわけです。

するとさらにその下に何かあります

出てきたのはApple DockコネクタUSBケーブル。このあたりも、「何かを出すとその下にさらに何かある」というのを徹底しており、自然とすべての梱包物を取り出すことができます。妙な隙間に付属品を押し込んでいる他社製品とは違い、こうやって目立たせることで「箱から付属品を出し忘れる」というトラブルを防いでいます。

さて、この紙のパッケージはこのようになっています。開いてみましょう。

するとこのようにしてパカッと開くようになっており、中に包まれていたものがすべて見渡せるようになっています。

中に入っているのは説明書・おしらせ・シール・PCリサイクルの説明の4枚。もしこの紙パッケージの中から取り出す方向が、横からスライドさせて取り出す方式、他社の一般的な製品と同じであれば、中に入っているものをすべて取り出せたかどうか、箱側面からのぞき込んだり、逆さまに振ったりしなくてはなりませんが、このパカッと開く方式であれば、この4枚が入っているというのが一目瞭然で、これもまた、ユーザーが見落としたりしないようにするというAppleのパッケージングデザインの意志を感じる部分です。

説明書自身もやたらとシンプル

表面はこれだけ。

裏面は設定、同期、充電に絞り込んでおり、それ以上のことは公式サイトを見ろ、となっています。やたらとたくさん説明書を入れてあってもそれらを徹底的に読み込んでから使い始める人は少数派です。とりあえず電源を入れて使ってみる人が大半のはずで、特にApple製品であれば「まずは触ってみたい!」というユーザーの方が多いはず。だからこそ、最低限触れるまでに説明はとどめ、とにかくすぐに使ってもらうことで、パッケージを開けたときの期待や興奮を維持したまま、iPad 2を触ってもらおう、ということです。ついでに言うと、このパッケージ自体、どう見てもコストがかかっているので、説明書を省くことでコストを抑えるという意味合いもあります。説明書分のコストを省く代わりに、パッケージングデザインにそのお金を回しており、それによって品質やユーザー体験を向上させているわけです。

結局、あれだけ大きなパッケージに入っているのはこれだけ。やろうと思えばもっとコンパクトなパッケージに収納できるはずですが、あえて底上げをしてたくさん無駄なスペースが生まれたとしても、ユーザー体験を重視していることがはっきりとわかります。また、逆に底上げしてパッケージ自体にからっぽの空間をたくさん作ることで、それもまた緩衝材の役目を果たしており、一見するとデザイン優先の美学や哲学だけで無駄なことをしているように見えても、徹底的な合理化、無駄を省く、シンプルにする、ということを心がけているのだ、ということがよく理解できます。

このパッケージングデザインの考え方は徹底しており、例えばこのiPad 2専用カバー「Smart Cover」も同じです。

表面は製品自体のイメージ写真ではなく、透明のカバーにすることで製品自体を目立たせるようになっています。iPad 2の場合は電源を入れていない状態だと白と黒のただの板なので見栄えが実はあまりしませんが、カバーであれば実際にはいろいろな色があり、下手にイメージ写真を印刷するよりも透明にした方が目立つしわかりやすい、という店頭に置くことを意識したデザインです。

裏面はこうなっています。

このようにしてまたしても「ここを引っ張れ」といわんばかりのぴろぴろが。引っ張りましょう。

引っ張りきると、今度は裏面にも何かマークがあるのがわかります。しかもよく見ると矢印。

つまり、この方向に押せ、というわけです。

実際にはどうなるかというと……

こうなります。表の透明部分が外れるという仕組みです。

開封すると今度はまた真ん中にぴろぴろがあり、矢印で方向を示しています。

こうやって引っ張れ、と。

カバーがするすると出てきます。

そしてこの引っ張る部分自体は「Smart Cover」にこのようにして粘着でくっついており、すーっとはがせ、跡も残りません。

使い方の説明書は「Smart Cover」を取り出した後にこうやって見える仕組み。これも文字での説明を省いています。

なお、「引っ張る」仕組みはこのように、iPad 2自体の保護フィルムをはがすときも同じです

USB電源アダプタの保護フィルムも同じで、「引っ張る」仕組み。

少し脱線しますが、この目で見てわかるというパッケージングデザインはそもそも製品デザイン自体の延長線上であり、このUSB電源アダプタはかなり露骨です。本体自身のすべての角が丸くなっており、これは安全性を確保するため。直角だと当たると痛いし、危険です。

それでも出っ張らざるを得ないコンセント部分はこのように動かすことで解決

付属のUSBケーブルはここに挿入。

するとこうなります。

パソコンとの同期も、充電も、付属のUSBケーブルを中心にして同じものを使い回すようにできており、できるだけ部品点数を少なくしようという発想だけでなく、できるだけシンプルにしようというパッケージングデザインと根本は同じです。

今度は別売りのドック「iPad Dock」を見てみましょう

これも同じようにして、ここを引っ張れば開封可能です。というか、ここ以外に「引っ張る」部分がありません。引っ張ると、かなり強力にくっついているように感じるはずです。

しかしこのようにして、ある一定以上の力を込めると、あとはすんなりとはがれます。昔の強粘着素材と違い、粘着成分もあまり残りません。

パカッと開きます。

これも同じようにして透明フィルムを引っ張ります。ぐいっとな。

ぺりぺりとはがします

ぺろん

この特徴的なカーブに沿っており、すっと外せます

このドック自体も割と秀逸なデザインです

通常の製品であれば表のいつも見える白くて大きな面にロゴを置きますが、Appleの場合は裏のゴム状の滑り止め部分にロゴを配置しています。

これは「表面をすっきりさせてシンプルにする」という意味もありますが、裏面のロゴはよく見ると印刷ではなく、素材自体をへこませてあります。なぜかというと、平面であるよりもひっかかりがあって、でこぼこしている方が摩擦が増えるためです。つまり、Appleロゴはデザイン性だけでなく、でこぼこのひっかかりもかねているということになり、実に無駄のないデザインです。

しかもよく考えると、フィルムをはがすときには必ず裏面が見えるようになっているため、このロゴの存在には絶対に気がつく仕掛けとなっており、「表ではなく裏のこんなところにロゴを入れるとは、控えめな主張でいやらしくなく、さすがAppleだ!」となるわけです。滑り止めとしての機能、あえてロゴを表に出さないことのシンプルさ、その両立を実現しています。

部品点数を減らしてシンプルにするため、ドックとiPad 2の接続については付属品を使い回せます

こんな感じで挿入

設置するとこうなります

なお、このドックはiPad 2専用なので、見ればわかるとおり、ぴったりフィットするフォルムになっています。

このようにして、Appleはパッケージングデザイン・製品デザイン、その両方ともがまったく同じデザインの考え方で成り立っており、しかもそれは機能性やユーザビリティ、さらにはコストをも考慮に入れ、まったく無駄のないデザイン性を確立、決してスティーブ・ジョブズの趣味や美学、単なる好みだけではない、徹底的な合理化とシンプルさがその根本にあるのだ、ということが理解できます。

確かにここまで徹底していれば、Appleに熱狂的信者ができるのも、ある意味納得です。

・関連記事

Appleが熱狂的信者を作るために使った12のブランド戦略 - GIGAZINE

iPad 2をミキサーに入れるとどうなるかというムービー「Will it Blend? - iPad 2」 - GIGAZINE

「お風呂のフタ」に見えなくもないiPad 2専用カバー「Smart Cover」、Appleに10億ドル以上の売上をもたらすという予測も - GIGAZINE

金属の質感と実用性を両立したiPad2/iPhone4向けケース・カバーを作っている「LTD TOOLS」がかなり秀逸 - GIGAZINE

iPad 2を徹底的に守りたい人必見、三重に本体を保護するプロテクターケース - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ハードウェア, レビュー, デザイン, コラム, Posted by darkhorse

You can read the machine translated English article This is the secret of "iPad 2" packaging….