世界に影響を与えた100冊の本&文書をリスト化するとこんな感じ

by Flickr: David Blackwell.'s Photostream

何十年・何百年と1冊の本が読み続けられることは非常にまれなことですが、一方で今もなお読まれている本も存在します。「軽い読書にオススメ」とは言えませんが、聖書やシェイクスピアから「ベルゼバブの孫への話」といった聞き慣れないものまで、「人類の歴史に大きな影響を与えた」という観点で選ばれた本&文書をまとめたのがマーティン・セイモア・スミスのThe 100 Most Influential Books Ever Written(世界を変えた100冊)です。海外での書評としては、このリスト自体が人文学のイントロ・入り口としてはよくできているので、原著に当たるべしとなっているものが多くなっており、これら100冊を入手して読破すればある種の達成感が得られるだけでなく、もっと違う価値を自分自身にもたらしてくれるはずです。

The 100 Most Influential Books Ever Written by Martin Seymour-Smith - The Greatest Books

https://thegreatestbooks.org/lists/45

◆01:一九八四年[新訳版]:ジョージ・オーウェル/高橋和久 訳

〈ビッグ・ブラザー〉率いる党が支配する全体主義的近未来。ウィンストン・スミスは真理省記録局に勤務する党員で、歴史の改竄が仕事だった。しかし彼は、以前より完璧な屈従を強いる体制に不満を抱いていた。ある時、奔放な美女ジュリアと出会ったことを契機に、伝説的な裏切り者が組織したと噂される反政府地下活動に惹かれるようになるが……。

ローマ最盛期の詩人ウェルギリウス(前70~前19)が晩年の10年間に取り組んだ『アエネーイス』は、ギリシアの『イーリアス』『オデュッセイア』に比すべきラテン語最高の叙事詩として、すでに刊行前から上々の評判を得ていた。主人公のアエネーアースには時の権力者アウグストゥスの面影があるといわれ、作者の死によって未完に終わったこの作品は、アウグストゥスの強い意向を受けて出版された。

だが刊行されるやただちにベストセラーになった『アエネーイス』が、はるか後世のルネサンス期を超え、今日まで長く愛好された事実は、単に一権力者の強い推薦を受けたからというだけでは説明しきれない。むしろそれはひとえにこの作品が、歴史の転回点に立つ人間の諸問題を的確に捉え、つねに新しい読者を獲得する「読み物」としての魅力を、豊富に持っているからこそであった。たとえばアエネーアースはトローヤからイタリアまでの長い遍歴の途中、カルターゴーの女王ディードーとの悲劇的な出会いを経験するのだが、詩人が主人公を、魔女や妖怪などではなく、このような感性豊かな女性に巡り会わせた瞬間に、ひとりの個人の心に焦点をあてた新しい文学の地平が開かれたと言ってよい。作品は、「ローマ建国」を語るという叙事詩の大枠は守りつつ、戦争など人間集団が引き起こす厄災や、社会の課す重圧の下で苦しむ人々の姿を赤裸々に描いて、詩人の領分を大きく広げたのだ。

『アエネーイス』が長く読まれた西欧では、それは『聖書』を補完しつつ相対化させる、精神文化の重要な源流の一つであった。そこに溢れるローマ的心情、その言葉に反映するローマ的美、読むたびに生き生きと蘇る物語の世界は、これからも読者を魅了し続けるに違いない。

しかし日本では、『アエネーイス』は、「ホメーロスの模倣」であるという一時一部に行われた説の影響を受けて、タイトルの知名度に比して、作品自体の独特で無比の味わいは、今もあまり知られていないのが現状ではあるまいか。本訳はこの「誤解」を解き、『アエネーイス』をわれわれの古典とすべく、現代人が心から堪能できるような訳を試みた。(すぎもと・まさとし)

◆03:天地創造に関する比喩的解釈(Allegorical Expositions of the Holy Laws):アレクサンドリアのフィロン

アレクサンドリアのフィロン((ラテン語:Philon Alexandrinus、ヘブライ語:יוסף בןפילון האלכסנדרוני、紀元前20/30年? - 紀元後40/45年?)は、ローマ帝国ユリウス・クラウディウス朝時期にアレクサンドリアで活躍したユダヤ人哲学者。豊かなギリシア哲学の知識をユダヤ教思想の解釈に初めて適用した。ギリシア哲学を援用したフィロンの業績はユダヤ人には受け入れられず、むしろ初期キリスト教徒に受け入れられ、キリスト教思想のルーツの1つとなった。

なお、入門書として「アレクサンドリアのフィロン入門」というのがあります。

◆04:論語:孔子/金谷治 訳

以下のレビューが非常に参考になります。

論語を通読することが出来たのは、この本のおかげである。学生時代から、何度も手に取ってみては、「なんじゃこれは?」と、まったく興味を持てずにいた。なんか古くさい本、ぐらいにしか思えなかった。哲学科の他の学生たちも、実存主義やら構造主義やら、フランスやドイツの哲学をありがたがっているヤツばかりで、そんな雰囲気に飲み込まれていたからだろう。

しかし、年を重ねるに連れて西洋哲学が生きる力になり得ないことを、イヤというほど味わった。そんなとき呉智英氏の「現代人の論語」を読んで、「論語」に対する味方が変わり、お説教ではなく、当時の革命家が書いた本だと思って読んでみると、なかなかにおもしろいことに気付かされた。

もっとざっくばらんに、自分なりに読めるようになると、ますます共感を得られる文章に出会えて、手放せなくなった。白川静氏の言うように、敗北者の書であるという見方も、今の自分の姿から心地良いのかも知れない。

中年になったからこそ味わえたのか、人生の挫折を味わったからこそ読めるようになったのか、本当のところは僕自身にもわからないけど、いろんな処世の書より、心の深いところへ届く言葉が満載されていることを知ってしまった。それもこれも、金谷先生が仰るように、翻訳スタイルとしての「論語」を上梓して下さったからだと感謝している。

「人間知性論」とも訳される書籍で、内容としてはWikipediaによると以下のようになっています。

本書の中心的な主題は人間の知識である。人間の知識がどれほどの範囲内において確実性を持ちうるのかを明らかにすることが重要な問題であり、ロックは内省的方法によってこの問題の研究を行っている。このことによって、ロックは人間の理解がどのような対象を扱うのに適しており、またどのような対象には適していないのかを明らかにすることを試みる。

つまり本書『人間悟性論』はあらゆる事柄を明らかにすることではなく、人間の行為に関連するものを知ることを研究の目標としている。ロックは基本的な視座として知識の限界を識別することで悟性を観察対象とする。そして観念が発生する起源、悟性が観念により得る知識の性質と範囲、そして信仰や見解の根源について順に検討する。

◆06:人口論:マルサス/斉藤悦則 訳

内容のレビューとしては以下が非常にわかりやすいです。

本書の原題は、第二版以降で以下のようになる。

『An Essay on the Principle of Population, or, a View of its past and present effects on human happiness : with an inquiry into our prospects respecting the future removal or mitigation of the evils which it occasions.』

拙訳すれば

「人口の原理に関する小論、または人類の幸福に対する過去および現在の影響についての見解:

人類の幸福に対する影響を引き起こす悪徳の将来の除去や緩和についての見通しの研究による」

人口の原理について

マルサスは基本的な二つの自明である前提を置く。

・第一に食糧(生活資源)が人類の生存に必要である。

・第二に異性間の情欲は必ず存在する。

この二つの前提から導き出されるのは、次のような考察である。

人口は制限されなければ幾何級数的に増加するが生活資源は算術級数的にしか増加しない。

人口の増加が生活資源を生産する土地の能力よりも不等に大きいため、

するとそこには必然的に貧困が出現する。

人口増の継続は、生活資源の継続的な不足をもたらし、重大な貧困問題に直面する。

人口が多いために労働者は過剰供給となり、また生活資源は過少供給となるからである。

このような状況で結婚することや、家族を養うことは困難であるために人口増はここで停滞することになる。

安い労働力で新たな事業などが進められることで、初めて生活資源の供給量が徐々に増加することが可能となり、

最初の人口と生活資源の均衡が回復されていく。

社会ではこのような人口の原理に従った歴史が反覆されているのである。

しかし、この繰り返しはいつか行き詰まるのではないか。

地球は有限だからである。

貧乏人が貧乏なのは貧乏人のせいである。ということになりはしないか。

誰か教えてください。

◆07:年代記〈上〉ティベリウス帝からネロ帝へ:タキトゥス/国原吉之助 訳

どのような内容かというのは以下のレビューが理解しやすいです。

古代ローマ最大の歴史家といわれるタキトゥスによる、ローマ帝国2代皇帝ティベリウス帝から5代ネロ帝に至るまでの歴史を描いた歴史書。

名文家としても名高いタキトゥスの筆致は臨場感にあふれ、激動の時代が間近に迫ってくるかのよう。

暴君の代名詞といってもいいネロはもちろん、他の四人に対してもタキトゥスは容赦なくその暴力性、非道徳性を責め立て、彼らに追随した元老院議員たちの所業を嘆く。

その歴史的判断の是非はひとまず置いておくとしても、タキトゥス節といってもいい語り口は読むものを飽きさせない。

残念なのは欠落部分が多いこと。特にネロ帝の最期の場面がどう描かれていたかが不明なのは非常に残念だ。

ローマ史に関心がある人にとっては必読と言っていい書物だが、ある程度の予備知識はやはり必要。より深くローマ史を知りたい人向け。

シルクロードを通じ、通商の民ソグド人によって中央アジアに広く伝えられた、拝火教ことゾロアスター教。その聖典『アヴェスター』は世界最古の宗教経典とされ、「ヤスナ(祭儀書)」「ウィーデーウ(除魔書)」「ヤシュト(神々への讃歌)」などからなる。本書はそのうち最重要といわれる、ヤスナの中の韻詩文を中心に精選し、原典から訳出した唯一の邦訳である。ゾロアスター教は唐の都・長安でも信仰される一方、その“善悪二元論”“一神教”などの思想は、キリスト教や西洋思想、仏教にも大きく影響したと言われる。古典としてのみならず、比較思想にも欠かせない必携書。

◆09:ベルゼバブの孫への話―人間の生に対する客観的かつ公平無私なる批判:G.I.グルジエフ/浅井雅志 訳

人間はどこへ向かうのか。賢者ベルゼバブが語る、惑星地球の三脳生物=人間をめぐる大宇宙史。

上記の簡単な内容説明だけだと意味不明なのですが、以下のレビューを読めばその中身の一端がうかがえます。

『ベルゼバブの孫への話』は難解と言われているが、一般的な哲学書に比べれば要旨は明快、論理は簡潔で、ストレスなくスラスラ読むことができる。これには訳の良さが大いに関係しているのだろう。

またヘプタパラパーシノクとトリアマジカムノというグルジェフ思想の重要概念にしても、ウスペンスキーの『奇蹟を求めて』と読み合わせれば、理解するのはそう難しくはない。

確かに『ベルゼバブの孫への話』と『奇蹟を求めて』の間には、前者の前提が三脳生物・三センター生物、後者の前提が三つの中枢(肉体・アストラル体・メンタル体)・四つの機能(思考・感情・運動・本能)・五つのセンター(本能・動作・性、感覚・意識)といった大きな違いがある。『奇蹟を求めて』が機能主義的なら『ベルゼバブの孫への話』はより解剖学的、生物学的なのである。

しかしそうした違いをあげつらうより、『ベルゼバブの孫への話』の真骨頂は読者が自らの実生活と照らし合わせた時にこそ発揮される。やはりグルジェフが自分の言葉で書いただけあって、彼のメッセージが直に響いて来るのだ。

例えば次のようなことが語られている。

「実際だな、坊や。わしが地球に滞在した時、あちこち旅行してさまざまな種族の猿を見る機会があったが、その時彼らを、わしの第二の天性とも言うべきものになった習慣からよくよく観察してみると、あることが明瞭に見て取れた。

つまり、地球にいる現代の猿の各種族が持っている内的な機能全体、およびいわゆる〈機械的にとる姿勢〉は、正常な形で誕生した何種類かの四足生物の身体に見られるものと酷似しており、それにまた彼らの〈顔の表情〉もこれらの四足生物と驚くほどの共通性がある。

しかし一方では、猿の全種族に見られるいわゆる〈精神的特徴〉は、最も細かな点に至るまで、三脳生物の〈女性〉と正確に一致しているのだ。」P.185

世の女性が読めば憤慨するかもしれないが、猿と女性の類似は否定できない事実だ。

どんなに美しい外見や優雅な仕草をしていても、一皮剥けば女性の〈精神的特徴〉は最も細かな点に至るまで猿と同じである。

これは私自身が自らの経験から得た本質的理解であり、自信を持って請合える〈真理〉である。

かかる〈真理〉ある故に私にとって『ベルゼバブの孫への話』は、人生の指南書、人間関係を理解するための実用書になっている。

他のレビューでも言われているが、本書の言葉は不思議と心に響いて来る。

恐らくその響きは読む人それぞれに異なるのだろう。

しかし人生に悩んだ時、物事に行き詰まった時、本書をひもとく者はグルジェフから生きる力をもらったように感じるのではないだろうか。

◆10:存在と無〈1〉現象学的存在論の試み:ジャン・ポール・サルトル/松浪信三郎 訳

人間の意識の在り方(実存)を精緻に分析し、存在と無の弁証法を問い究めた、サルトルの哲学的主著。根源的な選択を見出すための実存的精神分析、人間の絶対的自由の提唱など、世界に与えた影響は計り知れない。フッサールの現象学的方法とハイデッガーの現存在分析のアプローチに依りながら、ヘーゲルの「即自」と「対自」を、事物の存在と意識の存在と解釈し、実存を捉える。20世紀フランス哲学の古典として、また、さまざまな現代思想の源流とも位置づけられる不朽の名著。

核戦争、食糧不足、環境破壊…。人類が直面する問題を我々はどう解決すればいいのか。行動の原因を心ではなく環境に求め、よりよい世界を科学的につくりだすことを説く。20世紀の心理学界に絶大な影響を与えたスキナーが、自由と尊厳の見方をくつがえして波紋を呼んだ名著、待望の新訳。

「本を読む楽しみ: ヴォルテール 「カンディード」 自分の庭を耕すこと」というブログのエントリーが内容の説明としてはかなりわかりやすいです。

哲学の恩師パングロス博士から教えられたライプニッツの最善説を純真なカンディードは純粋に信じているのだが、現実は悲惨さや苦難ばかりが続き、辛く厳しい事件で埋め尽くされている。故郷を追われ、恩師パングロスや愛するキュネゴンドとは死に別れてしまう。いったい最善説が教えてくれる最善の状態とは何なのだろうか。このような苦しく厳しい現実であっても最善と呼べるのであろうか。時には、好いことが巡りくる。死に別れたと思った恩師や愛人に再会するのである。しかし、それは束の間で、すぐに生き別れてしまう。

主人公やその周囲にいる人物ばかりでなく、物語に登場する王侯貴族、聖職者、軍人、市民などの人物たちも、自分自身のエゴからくる悪意に操られているか、運命によって翻弄されているかで、幸せな者などはいない。宮廷の腐敗、宗教裁判、戦争、海賊、裏切り、詐欺、梅毒など数えたらきりが無いヨーロッパ社会の暗い面の現実を訴えている。

しかし、一つだけ例外の場所がある。南米奥地にあるエルドラドである。エルドラドは伝説の理想境であるが、カンディードはここに偶然から迷い込んでしまう。そこでは、金銀宝石が地に満ち溢れるが、人々は見向きもしない。食べ物は豊富に行き渡り、人々の心は豊かで慈悲深い。このように夢のような理想境であるにも関わらず、カンディードはエルドラドに留まらないで、厳しい現実が待つヨーロッパへと戻っていくのである。夢や幻ではなく現実を直視して、そこで力強く生きよというヴォルテールのメッセージが感じられる。実際、カンディードは、エルドラドを除くとほとんどの場所で過酷な現実と向き合うのだが、くじけることなく前に進み続けるのである。

◆13:ソローの市民的不服従―悪しき「市民政府」に抵抗せよ:ヘンリー・デイヴィッド・ソロー/佐藤雅彦 訳

1846年、29歳のソローは「人頭税」の支払いを拒んで逮捕=投獄された。その体験をもとに政府が“怪物”のような存在であることや、彼自身“良き市民として生きていく覚悟”を説く。

◆14:コモン・センス 他三篇:トーマス・ペイン/小松春雄 訳

「コモン・センス」とは日本語で言うと「常識」という意味であり、世界史などでこの名前を知っている人も多いはずですが、書籍と言うよりは「パンフレット」に近いものの、その影響力はすさまじく、当時の250万人の人口のうち最初の3ヶ月で12万部、そして最終的に50万部にも達しており、新しい「常識」を打ち立ててどれだけ歴史を変えたかというのは以下のレビューが簡潔にまとめています。

「常識」を疑い、問い直し、新たな「常識」を作り出すのは難しい。現在の日本でもそうだが、社会的に深く根付いた「常識」(通念、認識、慣習、制度etc.)を問い直し、反対派の言説を論破し、新たな「常識」を紡ぎだして普及させていくのは非常に骨の折れるプロセスである。本書トマス・ペイン『コモン・センス』はまさに既存のイギリス植民地体制下の「常識」の非常識さを露にしつつ、独立という新たな「常識」を社会に提示し、受容せしめることに成功した歴史的な文書である。

誇るべきイギリス憲法を読み解き、その構造上の欠陥を明らかにする。世襲君主制こそが無用な内乱を防止し平和に寄与するという「常識」を論破する。さらに、イギリスは「祖国」であるという愛国的な「常識」。アメリカの繁栄はイギリスによってもたらされたのであり、今後もイギリスとの結びつきが必要であり、利益になるという経済的「常識」。独立しようにもアメリカはイギリスの軍事力には到底対抗できないとする軍事的「常識」。イギリスからの分離に壁となって立ち塞がる社会的に広く深く根付いたこれらの「常識」の数々を、ペインは一つ一つ根拠を提示しながらその非常識さを平易にかつ説得的に浮き彫りにしつつ、独立宣言こそがアメリカにとって最も理にかない、かつ現実主義的な道であることを論証していく。

「常識」と思われていたことも時と共に非合理的な非常識になっていく。ペインが教えてくれるのはそのことであり、「常識」には常に再検討の余地があるということである。このような批判的合理主義に、アメリカ独立革命を支えたリアリズムの片鱗が垣間見れるような気がしてならない。『ザ・フェデラリスト』(岩波文庫)と合わせて是非。

◆15:マルクス・エンゲルス 共産党宣言:マルクス,エンゲルス/大内兵衛・向坂逸郎 訳

「今日までのあらゆる社会の歴史は階級闘争の歴史である」という有名な句に始まるこの宣言は、階級闘争におけるプロレタリアートの役割を明らかにしたマルクス主義の基本文献。マルクス(1818‐83)とエンゲルス(1820‐95)が1847年に起草、翌年の二月革命直前に発表以来、あらゆるプロレタリア運動の指針となった歴史的文書である。

一体何を「告白」しているのかというのは以下の殿堂入りレビュアーによるレビューがよくまとまっています。

アウグスティヌスが、神についてなど神学・哲学的なことに思いをめぐらせつつも、現在の視点で過去を語る本。

上巻では、幼少時代から33歳の時までを語っていく。子供時代、学問をおろそかにしたこと、

学問といってもそれは汚らわしいローマ神話などであったことを述べ、神に対するよりも文法の誤りに気をとられる人々を嘆く。

16歳で皆と一緒に盗みをはたらいたこと、演劇に熱中したこと、マニ教に惹かれていったこと、

盗みを共謀し、一方では慰めにもなる友人というものについて、さらに語る。

続いて、マニ教では説明がうまくつかなかったこと、同棲生活、ミラノ司教アンブロシウスとの出会いとカトリックの理解、

10歳の少女(!)との婚約、自らの思考を述べ、ついに洗礼を受けたこと、そしてまもなく母モニカが亡くなったことを述べる。

現在のカトリックとしての立場から過去の自分のあらゆる側面を告白し、弾劾しているが、

自分がどんなに堕落しても息子の洗礼を願い、息子のために祈り続けていた母モニカの姿がそこにはいつもある。

カトリックの厳しい目で自らを省みるため、現代日本に住む無宗教の人間からすると、驚かされることも多い。

本書は上巻だけで9巻に分かれており、さらにそのなかで細かく章に分かれているので、各章せいぜい数ページなので、

少しずつ読むこともできます。字は小さく、訳文は(原文が難解なのでしょうが)時折わかりにくく、

なぜこのように始まった文章がこのように終わるのか?と思わされることもしばしばでした。

ルソーの「告白」の中身は以下のレビューが理解しやすくわかりやすいです。

ルソー(1779年没)の1712年生~1765年の53年間の幼年、少年、青年、中年、初老に至る自叙伝である(上・中・下)。青年期以前の追想は文学的である。基底に、ある種の哀しさ、切なさが流れている様に思えた。甘くも苦しいというような相反する感情を懐かしく思い出させる。しかし美化に走りすぎることなく、自分の素質、性格、環境、経験等を率直に述べている。中年以降は人間関係に悩むルソーが被害妄想的になっていく様子が覗える。身分は低いが、世に出たい。が、社交下手ということでジレンマに陥っていく。

女性に対するルソーの想いはこの自伝の大きな柱である。当時の恋情を語るルソーには熱がある。しかし、妻テレーズへの愛情はどれ程のものだったのか。嬰児を孤児院に入れたという事実がある。経済的事情が原因だと思われるが、罪悪感無しには出来なかっただろう。ルソーの弁明もあるが、道徳的には避けるべきことだったろう。私も「何故に?」と頭を離れなかった。ルソーとテレーズの苦衷が察せられる。ルソーの思想の偉大性は認められるところである。しかし、この行為の妥当性には疑問符を付けざるを得ない。もしかすると「告白」には記されない秘密があるのかもしれない。「告白」は赤裸々に自己を語っているが、孤児院の件は重要な割りに記述がアッサリしているからである。しかし、淡々と語ることによってしか哭声を抑えることが出来ない痛ましい過去なのかもしれない。理想主義者の一面と生活に苦しみ嬰児を手放すという一面の懸隔がルソーの生涯にはある。生きる上での人間の多面性を考えさせられた。

◆18:The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation, Vol. 2:アリストテレス/Jonathan Barne 編

オックスフォード大学出版部が出した全十二巻の全集となっており、日本では新たに岩波書店が創業百年記念出版として、『新版 アリストテレス全集 全20巻+別巻』を出すことになっており、1968年から1973年に刊行された「アリストテレス全集」(全17巻)以来、実に40年ぶりとなります。既に「新版 アリストテレス全集 第1巻「カテゴリー論 命題論」」「新版 アリストテレス全集 第5巻「天界について 生成と消滅について」」が出ており、さらに「新版 アリストテレス全集 第7巻「魂について 自然学小論集」」が2014年2月7日に刊行予定です。

◆19:実証哲学講義:オーギュスト・コント

コントは本書の冒頭で三段階の法則を提唱したことで知られている。三段階の法則とはあらゆる概念や知識が三つの段階を経ることを論じたものである。コントによれば人間の精神はこれまで神学的段階、形而上学的段階を経て実証的段階となり、これら段階はそれぞれ特徴的な思考様式を持っている。まず神学的段階ではあらゆる知識は宗教的、神学的な観点から直接的な意欲によって説明される。形而上学的段階では抽象化と人格化が行われ、客体として説明されている。そして実証的段階では事物の観察に基づいて現象は一般的法則によって説明されるのである。このような段階を経て新しい人間の知性の発展段階を捉えた上で、コントは科学の分類を行う。コントはこの分類が諸現象の比較によって求められた一般的な事実の表現であることが必要だと考えていた。コントは序列化によって第一に数学、第二に天文学、第三に物理学、第四に化学、第五に生物学、第六に社会学を据えた。ここでの社会学はコントが初めて呼称した呼び方であり、社会学は秩序としての社会静学と発展としての社会動学があり、前者は有機体としての社会を研究し、後者は三段階の法則に従って発展してきた社会発展を研究する学問と位置づけている。社会発展についてコントは神学的段階では社会は軍事的段階にあり、形而上学的段階では法律的段階、実証的段階では産業的段階にあると考えていた。

人間は言葉を持ち、言葉をつなげてものごとを考えるが、カントは人間の能力、つまり「理性」とよばれる能力について、それをどのように働かせたらよいかを徹底して追究した。と言うのも、人間ひとりひとりの生き方は、その人間が自分の理性でものごとをどのように考えるかによって決まるからである。理性は、科学的知識を求める場面だけではなく、道徳とはなにか、美とはなにか、神や宗教とはなにかを考える場面でも働いている。科学的知識だけを絶対視する誤りを避け、また迷信や狂信に陥らないためには、これらのあらゆる場面で理性を正しく働かせるようにすることが必要である。カントは人間の自由と尊厳の確保を目指しつつ、こうした理性批判の道を歩んだのである。

◆21:ウィーナー サイバネティックス――動物と機械における制御と通信:ノーバート・ウィーナー/池原止戈夫、彌永昌吉、室賀三郎、戸田巌 訳

心の働きから生命や社会までをダイナミックな制御システムとして捉えようとした先駆的な書。本書の書名そのものが新しい学問領域を創成し、自然科学分野のみならず、社会科学の分野にも多大な影響を与えた。現在でも、人工知能や認知科学、カオスや自己組織化といった非線形現象一般を解析する研究の方法論の基礎となっている。

◆22:ローマ帝国衰亡史〈1〉五賢帝時代とローマ帝国衰亡の兆し:エドワード・ギボン/中野好夫 訳

ヨーロッパ古代世界に最大の版図をもち、多年隆盛を誇ったローマ帝国はなぜ滅びたのか。この「消えることのない、永遠の問い」に対する不朽の解答―18世紀イギリスの歴史家E・ギボンの名筆になる大歴史書の完訳。五賢帝時代のローマ帝国の版図、軍事力、繁栄ぶり、そして帝国衰亡の兆しとなる愚帝・暴帝コモンドゥス、カラカラ、ドミティアヌス、エラガバルスの登場をつくる。

この書物の価値は以下のレビューが「本訳書の価値」ということで以下のように論じています。

ちょっと私たちには実感がわきにくいかと、思うのですが、

神などのパーソナルな絶対者の意志を介在させずに、

世界を説明する、ということは、

キリスト教時代に入った西欧では、

言語を絶する、どてつもなく異端的、冒涜的な考え方でした。

ありえないわけです。道徳の意味がなくなってしまいます。

また異端扱いされがちだったプラトン、アリストテレス、プロティノスのような

ギリシア三大哲学者でさえ、神のような存在は想定していたわけです。

その中で、近代自然科学につながる発想を描き出し、

エピクロスとならび、ヒッソリとその貴重な源泉でありつづけた

ルクレティウスの本作品の重要性は、大変なものです。

潜在的に無神論者、自然科学者であった人たちの心を支え続けた本なのです。

その文体の華麗さも、ヒューマニズムの観点から、

本書に高い価値を与え、近代自然科学の発生を促す一助となったでしょう。

また訳者の樋口勝彦氏は、そのラテン語の能力では伝説的存在であったのですが、

残念ながら、完璧主義のためか、その仕事の量のストイックさでも知られた方でした。

本書はそのような樋口先生のお仕事の一つとしても、貴重なものといえます。

◆24:法句経:友松圓諦 訳

423編の美しい詩句からなるブッダ金言集経典中最古の警句集で,仏教の源泉・入門書.法句経一筋に生きた友松圓諦師の流麗な邦語訳は,最高の名訳である.巻末に,師の若き日の現代語訳および解説を付す

内容は以下の殿堂入りレビュアーにしてトップ50レビュアーの解説が理解しやすいです。

著者(訳者)は、解説中で、法句経について、

「万人のポケットに用意すべきバイブルである」という言葉を

紹介されていますが、これは、誰にでも、きわめてわかりやすい経典です。

バイブル(聖書)であるなら、その中の、「箴言(旧約聖書の中の一書)」

のような印象です。

著者の訳と、後半には少々小さい文字ですべての

現代語訳がのっています。番号がふってありますので、

両者を容易に行き来することができます。

無我(「自分」などというものはどこにも存在していない)、無情、

人生は苦しみ…というような仏教的に馴染みある文章も多々のっておりますが、

以下のような、自分を大切にするというような意味合いの言葉も見受けられ、親しみを感じます。

(法句経160 友松訳)

おのれこそ

おのれのよるべ

おのれを措(お)きて

誰によるべぞ

(現代語訳)

まことに自己こそ自己の救護者である。

一体、誰がこの自己の外に救護者になりうるものがあろうか。

よく制せられた自己にこそ、吾らは他にえがたき救護者を見いだすことが

出来る。

また、同著者の同じ講談社学術文庫の「法句経講義」という本も持っておりますが、

これは、友松さんによる解説が大半で、法句経の全文はのっておりません(ごく一部だけです)。

ともあれ、納得できる実証的な内容で、読者の宗教の種類を問わず、

初心者にもわかりやすく、ご興味のあられる方々におすすめさせていただきます。

コペルニクス体系の基礎を解明し、同時に新しい科学方法論を確立した不朽の名著。地動説論証のためにガリレイが直面しなければならなかったさまざまなスコラ学体系の難関・障壁と、それがいかにして突破されたかが如実に示されている。近代科学の黎明を告げる大著であり、科学革命の宣言書である。

◆26:Dictionary of the English Language(英語辞典):サミュエル・ジョンソン

内容は以下のサイトの「英語の歴史―辞書の編纂」という記事で触れられています。

貧しい本屋の息子として生まれたサミュエル・ジョンソンは、幼い頃の病気のせいで目と耳が悪く、経済的な事情でせっかく入学した大学も中退せざるを得なくなるなど、苦労を重ねた人であったようです。辞書の編纂以外にも、詩人や随筆家、文学批評家としても活躍しました。そのジョンソンが1755年に出版したのがこの A Dictionary of the English Language 。40,000を超える語を収め、単語の意味を説明するために、シェークスピア、ミルトンなどの著名な作家の作品の引用を用いている点が大きな特長。その引用の数は114,000件にものぼると言われ、「引用」を辞書に取り入れるという手法は、後世の辞書の編纂にも大きな影響を与えました。しかも、膨大な数の学者を登用して編纂されたフランス語の辞書などとは異なり、出版されるまでの約9年間、わずかな数のアシスタントを使うだけで、ほとんど自分一人で完成させたという点はまさに賞賛と感嘆に値します。それまでにも辞書の出版はありましたが、内容的には他の辞書をはるかに凌駕し、まさに最初の本格的な辞書と言っても過言ではないと思われます。19世紀末に Oxford English Dictionary が出されるまでの長い間、権威のある辞書として絶対的な地位を維持し続けました。

以下のレビューが非常に秀逸です。

デカルトのこの本を、今日の私たちは、偏見を持って読まない、ということはできない。

この本は、”我思う。故に我あり。”という、あまりに有名な言葉によって知られ、その言葉にまつわる読者それぞれの思いとともに読まれる。そうした読み方をされることが、運命付けられた本である。

哲学者の、しかも古典的な本ということを考えて読み始めると、冒頭の部分が、あまり哲学的な内容ではないことに戸惑う。

この本は、6部から構成されているが、最初の3部はいわば前置きであり、デカルトの生い立ちと、第4部で展開する彼の哲学の基本的な思想の発見までの経緯が語られている。

その第4部が、この本の中で最も知られている部分であり、”我思う。故に我あり。”という命題と、その後に続く、神の存在という命題を語ってる部分である。それは、日本語訳でもわずか13ページであり、やや拍子抜けするほど、あっさりしている。

第5部では、第4部で提示された命題をもとに、自然に対する思想が展開される。特に、心臓の構造に対する記述が多くを占めている。これは、人間や動物の肉体を機械のような物、と考えたデカルトの思想をよく表している。

第6部では、また第3部までのような、原理的な事よりは現実的な内容に話が移り、この本を出版するにいたった経緯が説明されている。

古典とは、時にこうしたものなのだろう。この本でいえば、第4部のわずか13ページがこの本をあまりに有名にした。しかし、あらためて読んでみれば、他の部分も興味深く読む事ができる。

詩人ダンテが、現身のまま、彼岸の旅を成就する物語『神曲』。「地獄篇」は、1300年の聖木曜日(4月7日)に35歳のダンテが、罪を寓意する暗い森のなかに迷い込むところから始まる。ラテンの大詩人ウェルギリウスに導かれて、およそ一昼夜、洗礼を受けていない者が罰せられる第一圏(辺獄)にはじまり、肉欲、異端、裏切りなど、さまざまな罪により罰せられる地獄の亡者たちのあいだを巡っていく。

◆29:ドン・キホーテ〈前篇1〉:セルバンテス/牛島信明 訳

上記の訳書は全6冊なのですが、どのような内容に仕上がっているかというのは以下の「最も偉大にして最も憂鬱な(?)書物」というレビューがわかりやすいです。

上のタイトルはドストエフスキーの発言であるが、いやいやどうして「憂鬱」とは言えないユーモアに溢れた小説である。

従士の言葉に耳も貸さず突進し、ぼろぼろになってサンチョに助けられるドン・キホーテ。

騎士道や名誉心に興味はなく、ただ主人の成功の分け前、島の領主を夢見る心優しきサンチョ・パンサ。

内的リアリティー、人物造形も深く掘り下げられている近代小説の祖たる小説。

訳者の牛島氏が「名ばかり聞こえて実際に読まれていない古典の大作」の『ドン・キホーテ』に一石を投じたのがこの本。

彼が上記の事実を考慮して、読みやすく、また彼のセルバンテス研究の成果をその翻訳に発揮し、

物語をよりスムーズにするような訳に注意を払っている。

もし冗長さの為に読んでいても退!屈だと思うなら、飛ばし読みをしても構わない。

それでもこの小説の面白さは十分伝わるだろうし、この冗長な記述、挿話は当時の習慣的なものである。

セルバンテス自身、序文において「気晴らし」に読んでもらうことを前提としていることだし、

力を入れずにのんびりと読んでみては?

ちなみに風車に突撃するという有名なシーンは〈前編1〉に収録。

◆30:キルケゴール著作集〈第1巻〉あれか, これか:S.キルケゴール

どのような内容かという解説はWikipediaの「あれか、これか」に非常に詳しくまとまっており、以下のようになっています。

本書はヴィクトル・エレミタがとある机の引き出しから二つの手記を入手し、それを出版するに至った経緯を述べるところから序文が始まっている。美的な人生を送ったAの手記と倫理的な人生を選んだBの手記にはそれぞれ全く異なる思想が対比的に示されている。

Aの手記で述べられている美的生活は次のような内容を含んでいる。現代の悲劇と古典の悲劇の内容には悲劇における罪の概念の相違があり、ギリシア悲劇は外因的な葛藤による罪であるが、アンティゴネーのような近代における悲劇は内因的な罪の意識であると見なす。人間の悲哀についても芸術では外部に表現できないような反省的悲哀を取り上げている。そして最も不幸な人間について追憶に妨げられるために希望の中に現在を生きることができない人、もしくは希望に妨げられることで追憶の中に現在を生きていると論じる。キルケゴールは娘が初恋の男を捨てて別の男と結婚し、彼こそ本物であると確信する娘の浅はかさを描き、また作物の収穫を増やすために土地を変えながら種をまく農夫を描く。享楽を追及する美的生活は常に刺激を求めることで対象を変化させ、変化がなくなると退屈になる。退屈は空虚感に基づいて発生し、それは人間に「眩暈」を起こすものである。それを避けるために人間は次々と新しい気晴らしを求めて気まぐれに生きる。キルケゴールの見解によるならば、美的生活の行き着く先は絶望に他ならない。

Bの手記ではAの著者、つまり美的生活にあけくれている友人に対する書簡として書かれている。まず結婚の美的価値について、結婚の本物の課題とは愛欲の要素と厳正な内面性を結合させることであり、率直さと誠実さとが結婚の条件であると述べられる。秘密を持ったまま結婚することはあってはならず、結婚愛において内面的な誠実こそが重要であり、どのような経年劣化に対しても永遠性を保ちうるものでなければならないと考える。つまり人生において人間は「あれか、これか」の一つを選ぶ必要があるのであり、美的生活に対してそれに矛盾する倫理的生活を選ぶことが主張される。この選択は自由に行うことが可能であり、自由な決断によって倫理的生活の義務と自らの使命を達成する。普遍人間的なものを実現しえない人間は自分自身が個性の限界に達している例外者であることを自覚し、それに相応する内面性を獲得することが示される。

◆31:百科全書―序論および代表項目:ディドロ/ダランベール 編/桑原武夫 訳

世界史では非常に有名な本なのですが、その中身については以下のレビューの指摘「意外にアンバランスな内容だった」が非常に納得できるものとなっています。

この本は、名前ばかりが先行しているが、実際は読んだことのあることが少ない、という種類の本の一つだろう。

実際に読んで見ると、その多彩な内容に、驚かされた。

統一感が無いとも言えるし、各項目の作者に、その内容を任せてしまったような印象を受けた。

ディドロによる序論が長いのはいいとして、同じディドロのマニュファクチュールは10ページ、平和という項目は、わずか4ページ。

その一方で、奢侈という項目は、36ページにも上る。

”啓蒙思想”という観点からは、そのアンバランスさは、現代人には理解できない。

一番意外だったのは、技術という項目。科学に比べて低く見られがちな技術について、その重要性を訴えていることだった。

◆32:エネアデス(抄)〈1〉:プロティノス/田中美知太郎、水地 宗明、田之頭安彦 訳

世界、あるいは全存在の構造を認識したいとする欲求と自己を至高のものへ同一化したい憧憬…「すべてのものの上にある神に近づき、合一する」ことを願った哲学書。

◆33:Enquiry Concerning Political Justice(政治的正義):ウィリアム・ゴドウィン

著者のウィリアム・ゴドウィンは無政府主義(アナキズム)の先駆者であり、この書物の歴史的位置づけは以下のようになっています。

1793年フランス革命直後、ゴドウィンの最も成功した著作『政治的正義』(Enquiry concerning Political Justice, and its Influence on General Virtue and Happiness 直訳すると『政治的正義に関する論考と、一般的美徳や幸福へのその影響』)が四つ折り版2冊で、わずか3ギニーという値段で売り出された。たちまち著者は当時の最も有力な社会哲学者として知られるようになり、その本はミルトンの『アレオパジティカ』やロックの『教育論』、ルソーの『エミール』に並ぶ地位を与えられた。サウジーやコールリッジ、ワーズワースのような青年詩人は当時大学生であったが、この本をむさぼり読み、政治教育の糧とした。『政治的正義』は4版を重ね、フランス革命の余波がイギリスで拡大し、首相ピットが騒擾の鎮圧に乗り出すようになり、ゴドウィンは政府や財産への攻撃を第2版後はゆるめた。

◆34:エセー〈1〉:ミシェル・ド モンテーニュ/宮下志朗 訳

ミシェル・ド・モンテーニュは、16世紀フランスの思想家、モラリストである。彼が残した『エセー(随想録)』は、古典知識の集大成であると同時に、知識人の教養書として古くから受け入れられ、その真理探究の方法、人間認識の深さによってデカルト、パスカルなどの思想家に影響を与え、今日にいたるまで古典的な名著として多くの人々に読みつがれている。

「わたしは何を知っているのか(ク・セ・ジュ)?」という句は、モンテーニュの言葉であるが、人間の理性、判断力、知識には限界があることを謙虚に認め、試行錯誤を恐れずに真理を追究しようとしたモンテーニュの思想をよく表している。

新訳にあたり、訳者の宮下氏は以下のように記している。「わたしの基本方針は、とにかく、すっきりした気分で読み進められるような訳文をこころがけること。もちろん、モンテーニュ自身が、すっきりした書き方をしているわけではないから、このあたりは、かなり綱渡り的な作業になるのは仕方のないところ。それでも、なんとかして清新な訳文を構築して、次の世代に、この人生の書を確実に伝えたい」

一例を次にあげよう。「どこで死が待ちかまえているのか、定かでないのだから、こちらが、いたるところで待ち受けよう。死についてあらかじめ考えることは、自由について考えることにほかならない。死に方を学んだ人間は、奴隷の心を忘れることができた人間なのだ。」

◆35:スピノザ エチカ抄:ベネディクトゥス・デ スピノザ/佐藤一郎 訳

バートランド・ラッセルは言っている。「大哲学者のなかで、スピノザほど気高くて愛すべき人はいない。倫理的にも最高だ。」無神論者として、死後もしばらくはその名を口にするのが憚られていたスピノザ。しかし彼はよみがえった。レッシングやゲーテ、ノヴァーリス、ハイネ。ロマン派の詩人たち、ジョージ・エリオット。そして20世紀には、フロイト、ジョイス、ボルヘス、ドゥルーズ……。

著作のうちでもとりわけ『エチカ』は、読む者を惹きつけてやまない。神=自然を説きながら、人間の自由、真の幸福について、ユークリッド幾何学の形式にしたがってスリリングに論証してゆく『エチカ』。「すべて耀きのあるものは希有であるのに見合って困難でもあるのだ」という結語に向かうこの大古典の新訳登場。

◆36:ユークリッド原論 追補版:ユークリッド/中村幸四郎、寺阪英孝、伊東俊太郎、池田美恵 訳

いわゆる「数学」の地位を確立した本であり、内容としてはユークリッド幾何学を含み、この原著にあたるよりもまずは「ユークリッド『原論』とは何か―二千年読みつがれた数学の古典」の内容を読んだ方が以下のようにしてわかりやすいはずです。

『幾何学に王道なし』はユークリッドの名言として知られている。それ以上に永久不滅なのは、命題・定理・証明という今日の数学書のスタイルを決定づけた著書『原論』である。本書のあまりに無駄のない記述が逆に多くの謎を生み古今の多くの論争を引き起こしている。ユークリッドその人もまた謎である。いったい誰に向かって何を書こうとしたのか。原文を読み解きながら、その真相に迫る。

高校の生物で必ず習う「遺伝」の法則を見つけ出したメンデルの本であり、極めて平易に書かれているため、非常に読みやすいです。

栽培植物の新品種を作るための人工交配をヒントに,メンデル(1822-84)はブルノの修道院の庭でエンドウの交配実験を行った.きわめて科学的に遂行された実験を厳密に検証したこの論文は,当時は価値を認められず,1900年になって再発見され,遺伝学の基礎を定める根本法則にメンデルの名が冠せられることとなった.

◆38:新しい女性の創造:ベティ フリーダン/三浦冨美子 訳

内容については以下のレビュー内で詳しく触れられています。

女子大学を卒業後15年が過ぎた著者が同期生200人に当てたアンケートの回答から、女性の現実の生活と女性が順応しようと努力していたイメージがどれほど食い違っているのか、そしてそれはなぜかについて様々な実例や事実を元に基に具体的に記載した本だ。この時代に大学生だった私は、あの頃のあこがれの米国での暖かな”マイホーム”にいる主婦が決して幸せではないと言う事実は衝撃的だった。

女性らしさの賛美フロイトによる母性神話消費者としての女性

こうした様々な「わな」に取り込まれて、主婦となった女性の様々な悩みや苦しみが克明に描かれている。人間の本質的な欲求である「成長したい」という望みを避ける方法が女らしく生きる方法の基盤になっており、「女らしさ」を礼賛する人々がそうしてこそあなたは本当の「女」になれるのだと言い、実際に多くの女性がそうしている。・何事にも熱中しないこと・他人を通して生きることそうして、多くのアメリカの女性たちがこの「わな」の中でもがき苦しんでいる。

とりわけ次の一節は深い衝撃を与えられた「主婦であることが、どんなにひどい虚無感を女性に与えているかを、人々は知らねばならない。有能な現代の女性にとっては、主婦であるということ自体が危機をはらんでいる。ある意味では、主婦として順応したり、また「主婦になりたいだけ」と希望して成長したりした女性は、ナチ収容所で、死だけを待って生きた数百万人の人々と同じ運命にあると言えよう。」

◆39:The First Folio of Shakespeare(シェイクスピア初全集):ウィリアム・シェイクスピア/カールトン・ハインマン 編/ピーターW.M.ブレイニー 序文

この「ファースト・フォリオ」の正式なタイトルは「ウィリアム・シェイクスピアの喜劇、史劇、悲劇」というものであり、以下のような内容です。

喜劇

・1 テンペスト(初出)

・2 ヴェローナの二紳士(初出)

・3 ウィンザーの陽気な女房たち

・4 尺には尺を(初出)

・5 間違いの喜劇(初出)

・6 空騒ぎ

・7 恋の骨折り損

・8 夏の夜の夢

・9 ヴェニスの商人

・10 お気に召すまま(初出)

・11 じゃじゃ馬ならし(初出)

・12 終わりよければ全てよし(初出)

・13 十二夜(初出)

・14 冬物語(初出)

歴史劇

・15 ジョン王(初出)

・16 リチャード二世

・17 ヘンリー四世 第1部

・18 ヘンリー四世 第2部

・19 ヘンリー五世

・20 ヘンリー六世 第1部(初出)

・21 ヘンリー六世 第2部

・22 ヘンリー六世 第3部

・23 リチャード三世

・24 ヘンリー八世(初出)

悲劇

・25 トロイラスとクレシダ

・26 コリオレイナス(初出)

・27 タイタス・アンドロニカス

・28 ロミオとジュリエット

・29 アテネのタイモン(初出)

・30 ジュリアス・シーザー(初出)

・31 マクベス(初出)

・32 ハムレット

・33 リア王

・34 オセロ

・35 アントニーとクレオパトラ(初出)

・36 シンベリン(初出)

◆40:First Principles(第一原理):ハーバート・スペンサー

どのような本かというのは「17 スペンサー・ブーム」によると、以下のようになっています。

総合体系の冒頭に位置し、宇宙全体の進化の原理を論じた哲学書。夏目漱石も大学予備門時代に友人から借りて読んだという。

◆41:ガルガンチュア―ガルガンチュアとパンタグリュエル〈1〉:フランソワ・ラブレー/宮下志朗 訳

以下のトップ1000レビュアーによるレビューが中身に触れているので参考になります。

第五の書の翻訳がようやく完成したようなので、この第一の書から読み出した次第。

時は、ハプスブルク家のカール5世とヴァロア家のフランソワ1世がイタリアをめぐって争いをしていたころのお話。

「うんち之助に、びちぐそくん、ぶう太郎に、糞野まみれちゃん、きみたちのきたないうんこが、ぼたぼたと、ぼくらの上に、落ちてくる。ばっちくて、うんこだらけの、おもらし野郎、あんたの穴がなにもかも ぱかんとお口を開けたのに、ふかずに退散するなんて、聖アントニウス熱で焼けちまえ!」

いいね、この言葉遊びの巧みさ、旧渡辺訳にはない現代言語の感覚!

前半はこんなうんこ話とおもらし、おなら騒動が続くけど、田舎者同士の小競り合いが発端となったピクロコル戦争あたりから、話は急に真面目になってくる、なんでやねん!って感じ。でもそこはそれご愛嬌で、戦争に勝てば、これまた阿保な話がくりかえされるので、ひと安心・・・・

修道女と姦淫した者は、勃起したまま死ぬという当時の都市伝説・・・・

女子修道院に入れられるのは、片目か、びっこか、せむしか、ブスか、できそこないか、狂女か、くるくるぱあか、不具者か、奇形と相場は決まっていた・・・・・と、もう言いたい放題!

で、これだけ言いたいことを言ったからかどうか、最後は罪滅ぼしにバカでかい修道院を造っちまうんだな、このガルガンチュアという男は。

◆42:雇用、利子、お金の一般理論:ジョン メイナード・ケインズ、ジョン リチャード・ヒックス、ポール・クルーグマン/山形浩生 訳

物が売れない、職がない―なぜ市場は自由放任では機能しなくなることがあるのか。世界的不況のなか、ケインズは自らも通暁する古典派経済学の誤謬と限界を徹底的に見据え、ついに現代経済学の基礎となる本書に至った。現実世界と向き合い理論をラディカルに更新する、社会科学という営みの理想形。本書の概略を定式化したヒックスの重要論文も採録。

◆43:新約聖書 福音書:塚本虎二 訳

新約聖書の冒頭におかれた四福音書はイエス・キリストの言行を記録し、これを「喜ばしきおとずれ、吉報」として告げ知らせたもの。本文庫版はその口語訳の実現に半生をささげた訳者が、教会の伝統にとらわれることなく、あくまでも学問的な立場にたって正確さと分かりやすさのために細心の工夫をこらした画期的な個人訳聖書である。

◆44:Guide for the Perplexed(迷える人々の為の導き):モーシェ・マイモーン

Wikipediaの「モーシェ・ベン=マイモーン」によると、以下のような内容となっています。

また、哲学書『迷える人々の為の導き』は、信仰を失った哲学者たちに呼びかけた著作で、その目的は、アリストテレスとユダヤ教神学とを宥和させることにあった。トーラーの聖句に隠された意味についてアリストテレス派と、ファーラービーやイブン・スィーナーらアラブ哲学者の見解を用いて読み解こうと試み、ユダヤ教神学を合理的に解釈した。アリストテレスは月下の世界に関する権威だが、啓示というものは天上の世界に関する権威である、と彼はいう。しかし神に関する知識において哲学と啓示とは合一するのであり、真理の追求は宗教的な義務であるという。イスラム世界では物議をかもし、保守的な思想を持つユダヤ人の一派はモーシェの哲学書を焼却した。その思想はあまりに合理的すぎると批判もされたが、聖書の哲学的解釈の先駆けとして後世に影響を与えた。

後に『迷える人々の為の導き』はラテン語に訳され、アルベルトゥス・マグヌス、トマス・アクィナス、エックハルトらのキリスト教神学者達から高い評価を受ける。

地球もふくむ6つの惑星は、調和音を奏でながら太陽の周りを運動する!

処女作『宇宙の神秘』(1596) で提唱した5つの正多面体による宇宙モデルと、ティコ・ブラーエとの共同研究により第1・第2法則をうち立てた『新天文学』(1609)の成果を統合し、第3法則を樹立した歴史的名著。ラテン語原典より本邦初の完訳。

ヨーロッパ思想史における至宝がほぼ400年の時をへてよみがえる。

◆46:ヘブライ語聖書

Wikipediaの「ヘブライ語聖書」によると、内容は以下のようになっています。

ヘブライ語聖書(ヘブライごせいしょ、(ヘブライ語: תַּנַ"ךְ、תּוֹרָה, נביאים ו(־)כתובים)) とは、ユダヤの「聖書」。タナハ、ミクラー。聖書ヘブライ語 (Biblical Hebrew) で書かれており、ユダヤ教の「聖書正典」である。 最初の5書(ヘブライ語: חֻמָשׁ, Pentateuch, 狭義の「トーラー」)とタナフ全体(トーラー、ヘブライ語: תּוֹרָה)は、「成文トーラー、成文律法(ヘブライ語: תּוֹרָה שֶׁ(־)בִּכְתָב, Written Torah, Written Law)」として、口伝トーラー(ヘブライ語: תּוֹרָה שֶׁ(־)בְּעַל־פֶּה, Oral Law)と主に「二重のトーラー (Dual Torah)」の一部とされる。「トーラー(תּוֹרָה)[1]」は教え、指図、理論、学説の意味であり、算術(תּוֹרַת הַ(־)חֶשְׁבּוֹן)、論理学(תּוֹרַת הַ(־)הִגָּיוֹן)、認識論(תּוֹרַת הַ(־)הַכָּרָה)、のように一般名詞としてもつかわれる。口伝トーラーは「タルムード(「学び」)」の代名詞となった。

最初の5書は「フンマーシュ(Chumash(חֻמָשׁ), キリスト教的なニュアンスを含む用語では「五書 Pentateuch, モーセ五書 Five Books of Moses(ヘブライ語: חֲמִשָּׁה חֻמְשֵׁי תוֹרה))」である(特に日本語訳の「聖書(ביבליה)」自体がすでにキリスト教的ニュアンスを含んでいる)。本来のヘブライ語での「聖(קֹדֶשׁ, קָדוֹשׁ, קִדּוּשׁ)」とは特別な、特殊な、他と違う、献呈された、献納された、捧げられた、費やされた、といった意味である。

◆47:The Corpus: The Hippocratic Writings(ヒポクラテス集典):ヒポクラテス

Wikipediaの「ヒポクラテス全集」にどういった書物であるのかが書かれています。

『ヒポクラテス全集』(羅: Corpus Hippocraticum、『ヒポクラテス集典』とも)は、紀元前3世紀ごろ編纂された、古代ギリシア語のイオニア方言で書かれた70余りの医学文書の集典である。編纂に至るまでヒポクラテスの没後100年以上経っており、どの文書も無記名であることから、ヒポクラテス自身がどの程度の文書にかかわったかという問題には答えが出ていない。ヒポクラテス学派(コス派)の医師たちの著作が多く含まれるが、クニドス派やその他の学派とみられる著作も含まれている。全集全体での著者の数を最大19人とする説もある。コス島の学校文庫に所蔵されていたものの写本がアレクサンドリア図書館にわたり編纂されたものか、巷間に流布していた無記名の医学文書がアレキサンドリア図書館に収められたものかは不明であるが、紀元前3世紀末までにはヒポクラテスの学説として認められた医学著作の一群が成立し、今日に伝わる形での全集となっていった。

ヒポクラテス全集には、臨床記録、医学の教科書、講義録、研究ノート、哲学的エッセイといった様々な種類の文書が順不同の形で収められ、医学の専門家から門外漢まで幅広い読み手を想定して書かれている。著名な文書としては、『ヒポクラテスの誓い』、『予後論』、『急性病の養生法』、『箴言』、『空気、水、場所について』、『流行病』、『神聖病について』、『古い医術について』などがあげられる。ただし『ヒポクラテス選集』(ロウヴ版)の編集者W.ジョーンズによれば、『予後論』、『急性病の養生法』、および『流行病』の1と3のみが「同じ人によって、ギリシアの偉大な時期が過ぎ去る以前に書かれた、迷信および哲学の残渣がない科学的な論文」とされる。

以下のレビューを読めばどういった本なのかがよくわかります。

『エジプトはナイルの賜物』とは(本書164頁)、歴史教科書には必ずといっていいほど出てくる有名な文句で、それだけでこの本の価値が分かります。古代ローマの政治家キケロが『歴史の父』と呼ぶのもうなずける話で、内容は多岐にわたり、各地の地理や風俗まで網羅してある優れた歴史書。これなくして古代ギリシア・オリエントの歴史は語れません。

ヘロドトスのこの歴史書におけるスタンスは『人間界の出来事が時の移ろうとともに忘れ去られ』るのを恐れたとあり、歴史がトロイア戦争のように『神々の戦い』としてすり替えられ、忘れ去られていくのを恐れて記録として残したと考えられ、その点においてまさにヘロドトスは『歴史学の祖』といえるのでしょう。

このため、冒頭はトロイア戦争が起こる事件の発端を両者の言い分を交えて両論併記する形を取っており、神話の部分を努めて排除しようとしたヘロドトスの歴史学的なスタンスがここに如実に現れているといえます。

その後、話題はペルシア戦争が起こるきっかけのほうへシフトしていき、新興国ペルシアに滅ぼされることになるリデュア王国の話に始まり、ペルシア帝国の始祖キュロス2世の話までが巻1『クレイオの巻』。巻2『エウテルペの巻』はペルシアに征服される前のエジプトの風俗・歴史。巻3『タレイアの巻』ではエジプトがペルシアによって征服されるまでとなっています。

また、冒頭の一文が非常にこの本の性格を象徴しており、以下のレビューではそのことに触れられています。

紀元前五世紀頃に一人のギリシャ人によって著されたこの本は、次のような感動的な文章で始まる。『本書はハリカルナッソス出身のヘロドトスが、人間界の出来事が時の移ろうとともに忘れ去られ、ギリシャ人や異邦人(バルバロイ)の果たした偉大な驚嘆すべき事跡の数々---とりわけて両者がいかなる原因から戦いを交えるに至ったかの事情---も、やがて世の人に知られなくなるのを恐れて、自らの調査したところを述べたものである』

ここには、過去や現在の本当のことが後世に知られなくなる事を恐れて、それを調べて、記述して残すという思想が明確に表現されいて、実際そのことが当時において可能な限り実行されている。これは実に驚くべき人間の知性だと思う。しかし、それから2500年を経た今日、確かに知識と富は増えたが、その割には知性は磨かれていないと感じられる。

上巻は、著者の時代より100年以上遡った頃からの史実や古くからの伝承や他者からの伝聞などを区別した上で、ギリシャ地域、リディアから始まりペルシャに至るまでの当地域、エジプトなどの先進地域、更にアフリカやインドやコーカサス以遠まで、その歴史や地理に言及しながら、ペルシャ戦争に至るまでのいきさつが書かれている。

物語として通読しても面白いと思うが、そこに語られている個別の出来事も、当時の人の考え方も、ヘロドトスの意見も、歴史の教養が深まればそれだけ面白く果てしない。

以下のレビューが中身をよく表しており、世界史の中での位置づけも理解しやすいです。

国際関係論の権威、J.Nyeのスタンダードな教科書「国際紛争」の冒頭に登場する、国際関係論の最古典といっていい書物。今回の岩波書店による復刻出版はきわめて歓迎すべきことである。

さて、Nyeはもちろん外交に焦点をおいてこの本を読解しているわけだが、違った視点からの読みもありうるわけだし、それが古典というものの面白さであるとも思う。

わたくしの疑問は、「どうしてスパルタ側はアテネの攻略に絞らなかったのだろう?」ということだった。それが不可能な理由は三つあった。ひとつは、専従軍隊がなかったこと。アテネの攻囲には数年間かかる。それだけの期間軍を貼り付けにしておくことは難しい。しかし、他の地域では越冬を含む軍事行動を行っていたわけだから、最大の理由ではありえまい。もう一つは同盟国との外交である。当然ながら攻囲には莫大な戦費がかかるから、それを負担させること、アテネ攻囲作戦そのものに同意を取り付けること、その他もろもろのコストがかかる。最後は兵站(logistics)の問題である。おそらく、この時代の最大の問題は、軍隊を組織すること自体よりも、その軍隊自体を「食わせる」コストの方がより大変だっただろうと思われる。アテネへの短期遠征の目的の一つが畑の破壊であったことを考えればそれも理解される。

おそらく、この書物は現代でも多くの軍事学校で「教養」として読みつがれていると思われるが、ここで思い起こすことは、日本軍においてはこの兵站を軽視するという思想が最後まで抜けなかったことだ(別の大事な要素は技術革新--innovation--と共に諜報--intelligence--であることは言うまでもない)。かの「三国志」にしても、諸葛孔明が魏の攻略に最後まで失敗した理由がこの兵站の問題であったことがはっきり示してある。

軍人のみならず、幅広い歴史的なパースペクティブを持つことは、すべての人間に資することであると思う。

五つ星。

トップ1000レビュアーによる「人は、人との関係によってのみ、成長する」という以下のレビューが非常にわかりやすいです。

ブーバーは、世界を一人一人の人間とその他の存在の関係と見ている。その上で、世界には2種類あるという。

1つは、例えて言えば、恋人や家族、親しい友人との関係のような、自分と対象が深く結びつく世界である、<われーなんじ>の世界。

もう一つは、経験の世界、時間と空間の世界、事物の性質についての知識を求めるという世界。<われーそれ>の世界。

人間は、<なんじ>との関係を通じて<われ>となると、ブーバーは語る。人間と世界を対立させて考えるデカルトらの哲学者達とは、まったく違った世界観を提示している。

宗教家であるブーバーは、神と人間の関係も、<われーなんじ>の関係であると語る。

また、現代社会は、必然的に<それ>の世界に落ち込むようにできているとして、<なんじ>との世界を取り戻すようにと、警告を発している。

日本は、3・11後、絆という言葉が流行したが、それは、まさに<われーなんじ>の関係だろう。私たちが、この書から学べることは多い。

以下のレビューが中身を端的に表しています。

なぜ四書五経のうちに、占いの易経が入っているのか私には疑問でした。

たまたまユングの本に易経のことが紹介されていたこと、それからやはり四書五経のひとつということで興味をもって読んでみました。

ユングは共時性という言葉をつかって、普遍的な集合的無意識とのつながりとして考えたのかもしれないし、中国では道と呼ばれたのかもしれませんが、運命にどう従うか、という生き方のヒントがここにもりこまれているように感じます。

この本を読めば、実際に占い?の仕方もわかります(岩波なのに!!)。私も時々やってみますが、良い状態でも悪い状態でも、正しく、礼節を保った生き方をせよ、というメッセージが伝わってきます。

本書の中には、易経の達人になると、易を立てないということがかかれてあります。達人は運命に従って生きることができる、という話だと勝手に解釈しています。

◆52:ライプニッツ著作集〈2〉数学論・数学:ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ/中村幸四郎、原亨吉、三浦伸夫、斎藤憲、倉田隆、佐々木力、馬場郁、安藤正人 訳

どれぐらいすごい本なのかというと、1986年4月の刊行の辞を読めばわかります。

われわれは「いまなぜライプニッツか」は問題ではない。われわれにとっては、ライプニッツは「いま」の人でも「いま」の問題でもない。何時も何処でもの「人」であり「問題」である。17世紀は「天才の時代」と言われる。ライプニッツはその天才の時代の最も天才的な天才であった。その博識と透徹は古今東西に比を見ない。その全集の刊行はドイツにおいて第1次大戦直後から着手されたが未だに完了せず、今後なお100年を要するという。

(中略)

ライプニッツの業績に親しむのは非常に難しい。著作の量が多く、性格が特殊であるばかりでなく、それがいくつかの異なる言語で書かれているからである。学者に供される書物はラテン語、宮廷の仲間との会話はフランス語、自国の少数のインテリに向けられた著作はドイツ語で書かれた。ライプニッツを原文で読みたければ、三つの言語をものにしなければならない。もし信頼できる翻訳が意のままに使えるようになれば、彼の業績は、より多くの人々にとって近づきやすいものになるだろう。

◆53:カルヴァンキリスト教綱要 (1):カルヴァン/渡辺信夫 訳

どういう内容かというのは以下のレビューが端的に示しています。

カルヴァンによれば、人間とは全的に堕落した者であり、神は絶対善なる絶対者でした。そして、予定説ではわれわれの思想、行動によっては神の選びに影響を与えず、神は主権によって選ばれる者と遺棄される者を選ぶとされます。神の恵みが人間に迫ってくるとき、罪人(アダム以来、伝遺されてきた罪を持った人間)はそれを拒むことはできません。また、神に救われた者は決して滅びに定められることなく、永遠に救われたのです。キリストの十字架の死は、無限の力を持っていますが、救われて天国に行く者だけに力を表します。私たちはここで聖霊という神のペルソナの一形態を考えなければなりません。聖書を書いたのは聖霊です。つまり、ヨハネやパウロが聖書を書いたのではなく、ヨハネやパウロに霊感を与え、書かなければいけないことを書かしたのです。しかし、それは聖書記者が口述筆記などによって自動的に書かされたのではなく、記者たちの人格を壊すことなく、書かさねばならないことを記述させています。カルヴァンは優れた組織神学者でしたが、『キリスト教綱要』の執筆の際、所々で聖書を越えてしまうことがありました。しかし、聖書の類比、正餐論、律法と福音の関係、義認論、予定と予知などの彼の理論に、私たちがいまだに背負われるほど、腐朽と言っても過言ではない神学を展開しています。しかし、このようなことを書くと彼は怒るでしょう。彼は人間の謙遜を人一倍大切にした学者ですから。

トップ500レビュアー「フロイト夢判断のテクスト性について」の解説が非常にわかりやすいです。

初期フロイトの代表作上巻にあたる本書では「イルマの注射の夢」「エディプス・コンプレックス」などお馴染みの話を交えながら、夢が願望充足であること、また夢の生成過程において記憶の圧縮と移動が行われることが語られる。

入門書的にこういった理屈の解説だけ抽出すれば本来数十ページもあれば足りるはずなのになぜ文庫で400ページもボリュームがあるかというと、それはフロイト本人や家族、患者の事例の他に先行研究や文学への膨大な参照が行われているからである。フロイト派精神分析というのは分析対象者の無意識のメカニズムを読み解いていく過程だと言えると思うが、実際、本書で書かれたフロイト本人や家族、患者の事例については現代に続くまで様々な「読み直し」が続けられている。そういった読解性は文学性/テクスト性と非常に親和性の高いもので、フロイト理論が文学批評や哲学に広範な影響を与え続けている理由の一つもそこにあるだろう。そして、そういう意味では「エディプス王」だけでなくシェークスピアやゲーテ、ドーデ、ゾラ等に言及しながら、また先行研究を執拗に引用・批判しながら論理が構成される本書のスタイルにおいてそういった文献主義とテクスト性が最初からビルト・インされていたことは興味深い。

なお、本書上巻の最後の方では、夢思想(潜在内容)と夢内容(顕在内容)を分けて考えて圧縮理論を説明し、夢の中でしばしば登場する奇妙な造語を説明する。(実際のところ、僕は40年生きてきて一度も造語する夢というのは見たことないんだけどね。)

「夢の圧縮作業の有様は、この作業がこれから圧縮しようとする対象に言葉と名称とを選び与えるときにもっとも明瞭になるのである。夢というものはしばしば言葉を事物のごとくに取り扱う。そして言葉は、事物の表象と同じような合成作用を経験する。」(382ページ)

この引用箇所あたりではフロイトの興味は夢の中での言語作用に突入していくのだが、最初に構造主義者ラカンを通してフロイトに接した僕は、シニフィアンとシニフィエを分離したソシュール言語学との親近性を感じ大変面白かった。(その辺の話は下巻で想像/表象作用全般に膨らんでいく。)先行研究の引用と批判が延々と続く最初の方が退屈だったのは否めないが(笑)、でもそういった読み難さを超えると俄然面白くなると思う。本書上巻の後半になってくると、高いところから落ちる夢、試験に落第する夢、自分だけ裸になってる夢、など身近な「アルアル」系の夢もさらっとだけど分析されてますよ。

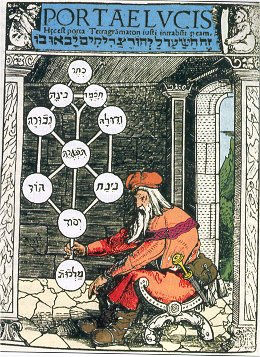

◆55:カバラ

Wikipediaの「思想」の解説によると以下のような内容となっています。

カバラでは世界の創造を神エイン・ソフからの聖性の10段階にわたる流出の過程と考え、その聖性の最終的な形がこの物質世界であると解釈をする。この過程は10個の「球」と22本の「小径」から構成される生命の樹(セフィロト)と呼ばれる象徴図で示され、その部分部分に神の属性が反映されている。 したがってカバラは一神教でありながら多神教や汎神論に近い世界観を持つ。

別の解釈ではこの世界を一冊の書物とみなす。すべてが書き込まれているこの書を解読することはこの世界のすべてを理解することである。そしてその書はヘブライ文字の22文字で書かれており、それぞれの文字が宇宙の原理となる要素を象徴しているという。それゆえ、そのヘブライ文字のアルファベットを解読することが重要な鍵となる。

また、聖書無謬主義から一見矛盾している旧約聖書の記述を神秘主義的解釈を用いて影響を受け読み解く。一例として創世記冒頭の天地創造には人間創造の場面が二回出てくる。文献学的にはこれは別系統の神話を一つの書物に統合した為に生じた矛盾と考えられているが、カバラでは実際に人間創造が二回(またはそれ以上)行われたと解釈する。

トップ500レビュアーによる「面倒なら第13章から読むべし」というレビューがそのタイトルの示すとおり、かなり的確です。

『リヴァイアサン』は、おそらく社会科学系の人間とっては必読書中の必読書であり、古典中の古典でもあるが、著者ホッブズの筆致は異様に分析的でユーモアもウィットもなく、じつにつまらない読み物だと言っていい。

しかも、ホッブズの政治思想として教科書などに紹介される内容は第1部の後半から第2部の前半までに集中しているので、とくに興味があるというのでない限り、後半の2冊は読まなくてもいいと個人的には思う。

岩波文庫版では、本文の第1~第4部が、それぞれ第1~第4分冊に対応している。

第1部の第12章までは、認識論、意味論、価値論など当時の哲学のおさらいのような内容になっている。いわゆる「ホッブズ的」な政治思想、社会契約説が本格的に登場するのは、第13章に入ってからである。

人は生まれながらにして平等であり、その平等性のゆえに敵対が生まれ、「各人の各人に対する闘争」が自然状態となる。だが人間は「死への恐怖」をも持つのであり、生き残るための知恵が必要だ。そこで人々は、「理性」によって発見された共存のためのルール(自然法)にしたがって、各々の権利をすすんで放棄し、社会契約を結ぶのである、と。

第14章から後はほとんど、「自然法」の細目についての詳論にあてられている。このあたりの論証はけっこういい加減で、まとまりもないのだが、ともかくそれを要約してホッブズは、つまるところ自然法の核心は「あなたが自分自身に対してしてもらいたくないことを、他人に対してしてはならない」ということなのだと言う。じつにわかりやすい政治思想だ(笑)

第3部、第4部における神学についての詳細な議論においても、ホッブズは信仰箇条を「イエスはキリストである」というきわめてシンプルな命題にまとめてしまう。だから、はじめに言ったように面白くはないが、やたら長い割には、要点を抑えてしまえば非常に読みやすい本ではある。

ホッブズの「自然法」思想のポイントは、最も基本的な自然権である「自己保存」の権利を各人が確保するため、つまり「平和」を確立するために、理性的に考えてみれば守ったほうがいいとしか思えないようなルールのことを「自然法」と呼ぶのだという点だろう。ロックにおけるように、神が直接に定めるルールではないのである。

(第2部へつづく)

◆57:科学的発見の論理 上:カール・ライムント・ポパー/大内義一、森博 訳

トップ1000レビュアーによる以下のレビューに書かれている概要部分が最も参考になります。

以下概要

科学を帰納的方法によって捉えようとする見解は世で一般的である。

しかし、この見解は誤りである。

帰納の原理は、人間心理の問題としては確かに働いているかもしれないが、ここで問題にしている科学の原理とは関係ない。

単称言明(個別事例)をいくら集めても、そこから普遍言明は導かれえないのだ。

しかし、普遍言明は単称言明(存在言明)によって反駁しうる。

例えば、普遍言明「すべてのカラスは黒い」は、存在言明「あるカラスは白い」で反駁される。

これは演繹法であり、確実な方法である。

この、普遍言明と存在言明の非対称性に着目すれば、演繹を軸とした科学を実現できる。

それが、反証テストによる科学である。

理論(普遍言明)は、テストによって検証され、テストに耐えれれば、その理論は今のところ生き残る。

反証されたならば、別の仮説(理論)を考え、テストしていく。

これが科学のあるべき姿である。

したがって、反証不可能な理論は科学とは呼べない。

そうした理論は形而上学の問題である。

このようにして、科学と非科学との境界が引かれる。

理論は、厳密であればあるほど反証の余地が大きく、したがってテストに耐えれればそれだけいい理論となる。

一方、理論を漠然と広げて、反証の余地を狭めているのは、いい理論とは言えない。

また、反証された際に口実をつけて悪あがきするのも、科学者としてあるまじき姿である。

科学者には自由な研究が認められて、常に理論が仮説であることを認識し、反証を繰り返していくべきものなのである。

反証可能性を科学の軸に、少なくとも軸の一つにすることには、私も賛成である。

反証不可能な理論は、それ自体で一つの体系をなしてしまっているため、科学という体系の中に入ることは出来ないと考えられるからだ。

ただ、帰納を原理として据えることに反対するポパーの論には賛同するが、帰納的推測は有効だと私は考える。

確かに、原理としての帰納を認めてしまうと、ある理論に都合のいい事例などいくらでも見つけることが出来るわけであり、ちっとも科学とは呼べなくなる。

しかし、原理ではなく、推測ならば、むしろポパーの反証可能性の科学にも不可欠だと思われる。

まず、ポパーは反覆可能な実験のみを科学は取り扱うべきだとしている(上p55)が、この反覆可能という考えが、まさに帰納的推測が成り立つということを表している。

次に、反証された理論を廃棄し、予測をテストに耐えた理論から導くためには、過去のテストと現在の予測との同一性を想定せねばならず、つまりこれは帰納的推測である。

また、グルーのパラドックスで提示される、「時刻tまでは~であり、時刻t以降はーである」のような言い抜け的な仮説を排除するためにも、斉一性を前提とする必要がある。

なので、ポパーの反証可能性の理論と、帰納的推測とは整合的だと考えられる。

ローマ帝国五賢帝の一人で「哲人皇帝」と呼ばれたマルクス・アウレーリウスによって書かれており、説明では「本書は静かな瞑想のもとに記されたものではあるが,著者の激しい人間性への追求がみられる.古来,もっとも多く読まれ,数知れぬ人々を鞭うち励ました書」と書かれるだけのことはあり、以下のレビューがわかりやすく解説してくれています。

自分が気に入った箇所をいくつか抜粋してみました。購入を考えてい

る方の参考になれば幸いです。

第4章3『人は田舎や海岸や山にひきこもる場所を求める。君もまたそ

うした所に熱烈に憧れる習癖がある。しかしこれはみなきわめて凡俗な

考え方だ。というのは、君はいつでも好きなときに自分自身の内にひき

こもることが出来るのである。実際いかなる所といえども、自分自身の

魂の中にまさる平和な閑寂な隠家を見出すことはできないであろう。こ

の場合、それをじいっとながめているとたちまち心が完全に安らかにな

ってくるようなものを自分の内に持って居ればなおさらのことである。

~以下略』

第4章19『死後の名声について胸をときめかす人間はつぎのことを考え

ないのだ。すなわち彼をおぼえている人間各各もまた彼自身も間もなく

死んでしまい、ついでその後継者も死んで行き、燃え上っては消え行く

松明のごとく彼に関する記憶がつぎからつぎへと手渡され、ついにはそ

の記憶全体が消滅してしまうことを。~略~ともかく君は現在自然の賜

物をないがしろにして時機を逸し、将来他人がいうであろうことに執着

しているのだ。』

第8章47『君がなにか外的な理由で苦しむとすれば、君を悩ますのはそ

のこと自体ではなくて、それに関する君の判断なのだ。~略~もし君が

健全と思われる行動をとらないために苦しんでいるとすれば、そんなに

苦しむ代りになぜいっそその行動を取らないのだ。「しかし打ち勝ち難

い障碍(害)物が横たわっている。」それなら苦しむな、その行動を取ら

ないのは君のせいではないのだから。「けれどもそれをしないでは生き

ている甲斐がない。」それならば人生から去って行け。自分のしたいこ

とをやりとげて死ぬ者のように善意にみちた心をもって、また同時に障

碍(害)物にたいしてもおだやかな気持をいだいて去って行け。』

◆59:社会学大綱 (現代社会学大系):V. パレート/北川隆吉、板倉達文、広田明 訳

以下のレビューがある意味この本の性質を示しています。

この本を拾い読みつつ、V・パレートの底知れぬ想像力と分析的知性の力をヒシヒシと感じない訳にはいかなかった。ナンバーを付けた考察は、一つのテーマに集約された論文と言うよりは、箇条書きされた論考であり、多くの人たちが言うように重複がある。しかし、それらは、パレートが対象を熟考する過程で現れた重複であり、何ら、文句を付ける筋合いのものではない。その対象に捉われた分だけ、パレートの関心を引いた対象のなのであろう。この本をよく読んでみるが良い、内容は、一度読んで見ただけでは、その深度は計れまい。政治学、否、政治の中に現れる人間の本質と、その動態を克明に分析し、経済と社会の鋳型、国民性の特質、なかんずく文明の本質を書き連ねているではないか!

◆60:新しい学〈1〉 (叢書・ウニベルシタス):ジャンバッティスタ ヴィーコ/上村忠男 訳

法政大学出版局の内容紹介が簡潔でわかりやすいです。

「諸国民の世界もしくは国家制度的世界は人間たちによって作られてきたのだから、その諸原理はわたしたち人間の知性自体の諸様態のうちに見いだすことができる」と主張し、人文学の分野に〈コペルニクス的転回〉をもたらしたヴィーコ。

◆61:旧約聖書

天地創造・最初の殺人であるカインとアベル・ノアの箱舟・バベルの塔・十戒など、非常に有名な話がてんこ盛りです。

◆62:ノヴム・オルガヌム―新機関:ベーコン/桂寿一 訳

「混迷の現代にもっと読まれていい本」という以下のレビューがかなりわかりやすく内容を説明しています。

ベーコンは、彼の考えを、アフォリズムという短い文章を積み重ねる形式で表した。これは、論理を積み重ねていく、という思考形式自体を批判していることによる。

ベーコンは、人間は、自分が直接観察あるいは経験したことだけを知ることができるとして、演繹法的な思考を批判した。

彼は、人間の論理展開は勿論、人間の直接の感覚自体にも、批判的な見解を述べている。これは、後のヒュームにも通じる、イギリスに特有の、人間という存在に対する、基本的な懐疑が現れている。

こうした思想からは、狂信的な思想は決して生まれない。

ベーコンは、単に思考形式の問題だけではなく、批判的な見方を許さない、キリスト教の影響が強かった当時の風潮も批判している。

彼がこの書で明らかにした、いわゆる4つのイドラ、すなわち、人間の本性、個人、社会生活、論証の誤った諸規則、のそれぞれによる偏見、という問題は、今日でも当てはまる。

これまでの考え方やものの見方が、限界を迎えつつある現代の日本において、もういちど、目の前の現実を、一から見直してみるために、この書は、もっと読まれていい本だと思う。

◆63:イーリアスとオデュッセイア

イリアス〈上〉:ホメロス/松平千秋 訳

以下のレビュー「神々の戦い」がかなり読む気にさせてくれるはずです。

トロイヤ戦争を有名な扱った叙事詩です。アキレス,アガメムノンなどのギリシャ勢対ヘクトル,パリスなどのアジア勢との戦いを描いています。いわば,異なる文明との戦いを語っている物語でもあります。また,人間界の戦いに,ゼウス,アテナ,アフロディーテなどの神々が人間の戦いに参戦して神々の戦い

という側面を持っています。個性豊かなアガメムノン,アキレス,ヘクトル,ディオメネスなどの言動や活躍,神々の言い争いや戦いが物語をよりいっそう面白いものにしています。戦闘や心情のなどの描写も独特で読んでいると臨場感満点です。

ホメロス オデュッセイア〈下〉 (岩波文庫):ホメロス/松平千秋 訳

非常におもしろく読める内容であるというのが以下のレビューの解説でわかります。

紀元前9世紀の古代ギリシアの詩人ホメロスの作になる叙事詩。

紀元前1200年頃に10年間続いたトロイア戦争に出征したギリシアの英雄オデュッセウスの物語。原題は「オデュッセウスの詩」の意。トロイアでの長い戦争に勝利した英雄オデュッセイウスは、故郷イタケに向け出発するが、海神ポセイドンの怒りを買ったために帰国の途上数々の苦難に遭う。意図せぬ島に流されてキコン人と戦ったり、一つ目の巨人サイクロプスと戦う羽目になったり、魔女の虜となったりと結局10年の長きに渡って各地を漂流する。

方や、故郷イタケでは愛姫ペネロペイアが夫の帰りを待ちわびている。息子テレマコスも立派な青年に成長したものの、我が家は、未亡人となった(と思われている)ペネロペイアに対して??婚する者達によって占拠された状態となっており、その飲食によって資産が放蕩されつつある。

そこに苦難を乗り越え20年(戦争10年+流浪10年)の時を経て帰国した勇者オデュッセイウスは、息子のテレマコスと力を合わせ、この不届きな求婚者達を成敗するのだが・・・。

個人の自由への干渉はどこまでゆるされるのか。反対意見はなぜ尊重されなければならないのか。なぜ「変わった人間」になるのが望ましいのか。市民社会における個人の自由について根源的に考察し、その重要さを説いたイギリス経験論の白眉。現代人必読の今もっともラディカルな書。

◆65:教会のバビロニア捕囚

Wikipediaの「教会のバビロニア捕囚」の内容が非常によくまとまっており、重要な出来事を象徴する本であったことがはっきりわかります。

この著書の中で、ルターは中世カトリック教会の七つの秘跡に聖書の光を当てた。

たとえば聖餐に関して、彼は一般信者も聖餐の葡萄酒に与ることができると主張し、そこにイエス・キリストの血と肉が真に現前するということは肯定する一方で、聖変化という考えを退けた。また聖餐が神へ捧げられた犠牲であるという教えを否定した。

洗礼についても、ルターは被洗礼者のうちで護持される信仰と結びついたときにだけ義認が起こると説いている(「信仰義認」)。だが、それでは後に堕落しうる人々さえも救済されるということになってしまうという意見もある。

また告解の本質は、信仰をもって聴許された上での約束(赦し)の言葉にあるのだとされた。神聖なる定めと神聖なる赦しの約束とに結びつけられた、「聖餐」・「洗礼」・「告解」の三つだけが秘蹟として扱われうる。しかも厳密には、「神から定められた物質的なしるし」を持った聖餐と洗礼だけがそうなのである。つまり、聖餐におけるパンと葡萄酒であり、洗礼における水である。ルターは本書のなかで、他の四つの秘蹟(「婚姻」・「叙階」・「堅信」・「終油」)を認めていない。

この論考でルターは以下の三つが「捕囚」的だとみなしている。第一に「主の晩餐」での葡萄酒を一般信徒から取り上げていること、第二に「聖変化」の教え、第三にローマ・カトリック教会がミサをイエスとの霊的な交わりではなく、むしろ供儀だと説いていることである。

◆66:種の起源〈上〉:チャールズ・ダーウィン/渡辺政隆 訳

以下のレビューが中身について触れており、解説がわかりやすく、この有名な本の一端を教えてくれます。

まさに歴史を変えた名著の新訳版。一文が長くて分かり難い原文を直訳していた従来訳に比べ、生物科学の知識に基づいて原文を簡潔に区切って提示した訳者の力量により、その真価が明快に読み手に伝わって来る。上巻は全14章の内、第7章「本能」まで。

冒頭で、「遺伝を司る法則については全く分かっていない」と断りを入れているように、遺伝子の存在・構造は勿論、同時代の"メンデルの法則"さえ知らなかったダーウィンが、観察力と洞察力のみで結論を導いた過程と偉大さが伝わって来る。しかも、上述の条件下で、親から子へと伝わる何らかの形質、自然による変異の存在、生殖器官の特殊機能、累積作用の重要性等の認識を持っていた事は驚嘆に値する。広い意味での"生存闘争"も豊富な事例を基に考察されている事が良く分かる。これらを外挿する形で、第4章で本書の中核を成す「自然淘汰」の概念を導入する構成も巧みと言える。両性生物の利点の核心(=遺伝メカニズム)に直感的に迫っている点も瞠目に値する。また、集団における変異(新種)の発生・浸透率、眼のような極度に完成度が高く複雑な器官の形成過程、淘汰の対象が個体か種か(ダーウィンは個体レベル論)と言った今日的問題も視野に入れていた事が分かる。

一方、第1章を「飼育栽培下における変異」から始めている辺りに、ダーウィンの慎重さと配慮が感じられる。動植物の品種改良の話から始めたのは分かり易さと共に、自身の説のインパクトを鑑みて読み手のショックを和らげる意図があったと思う。特に、神による創造説とは真っ向から対峙する説であるから、宗教界からの反発・弾圧は必至であり、これへの対応には苦慮した事と思う。生物科学のみならず、思想界や宗教界、世界観、社会科学にまで影響を及ぼした、まさに記念碑的著作である事を改めて感じた。

みすず書房による内容説明がとてもわかりやすいです。

《好学なる読者よ、新たに生まれ、刊行されたばかりの本書において、古今の観測によって改良され、斬新かつ驚嘆すべき諸仮説によって用意された恒星運動ならびに惑星運動が手に入る。加えて、きわめて便利な天文表も手に入り、それによって、いかなる時における運動も全く容易に計算できるようになる。だから、買って、読んで、お楽しみあれ。》(コペルニクスの序)

1543年5年5月24日、臨終の床にあったポーランドの聖堂参事会員エコラウス・コペルニクスの許に、印刷されたばかりの彼の主著が届けられた。『天球回転論』と題するこの書こそは、古代・中世を通して支配的であったアリストテレス=プトレマイオス流の地球中心説(天動説)に真っ向から対立する宇宙論=太陽中心説(地動説)を打ち立て、〈科学革命〉という歴史的事件を引き起こす引き金となったものであり、近代の幕開けを告げる革命の書であった。

◆68:戦争論〈上〉:カール・フォン・クラウゼヴィッツ/清水多吉 訳

トップ10レビュアーにして殿堂入りレビュアーによるレビュー「歴史的著作物のひとつ」が内容を的確に表しています。

「戦争全体は人間の弱点を前提とし、この弱点に目をつける」。「正しい方針を立てる人のみが奇襲できる」。まるでグリン・スパン元FRB議長の演説のように難解で含蓄のある表現が多いのは事実。誰でも読み進められるような本ではない。ただし、説明は冷徹なくらい論理的で、それゆえ回りくどく長くなっているだけである。よって、その点に慣れてばくれば、むしろわかりやすくさえ感じる。

ただ、古くから世界の軍関係者に愛読されてきた名著であるものの、大量破壊兵器やハイテク兵器が幅を利かせる時代の常識からすると、率直に述べて、もう古い。

一方、「合理的目的が附加されれば大胆さは容易に発揮される」というような指摘は戦争だけに限ったものではなく、むしろビジネスマンにとって参考になる部分が多いかもしれない。実際、「上級軍人に必要な知識は、特殊な才能による考察、つまり研究と熟慮によってのみ獲得することができる」「批判とは理論的真理を実際の事件に応用すること」というような点や、あるいは、戦略と戦術の定義と位置づけと意義などは、けして軍事に限ったことではない。

簡単な本ではないが、読み解きながら時々姿勢を正したくなるような著作である。

◆69:ピュロン主義哲学の概要:セクストス・エンペイリコス/金山弥平、金山万里子 訳

「セクストス・エンペイリコス 『ピュロン主義哲学の概要』 - KING王の読書遍歴 - Yahoo!ブログ」の「本書について」の解説がこの書物の性格をよく示しています。

本書は、セクストス・エンペイリコスというピュロン主義者自身によって書かれた数少ないピュロン主義の概要を示す書物であり、それだけでも大変貴重な資料である。また本書が他の哲学諸派を論駁するという構成を持つことから、当時の他の哲学諸派の概要まで知ることができるという点もあり、二重の意味で貴重な文献である。

本書は16世紀にヨーロッパにおいてラテン語に翻訳されて出版され、当時としては異例のベストセラーになったとのこと(言うまでもなく、活版印刷はルネサンスの三大発明の1つである)。本書が認識論を軸とする17世紀以降の近代哲学に大きく影響を与えたことは明白に見て取ることができる。

◆70:プルタルコス英雄伝〈上〉 (ちくま学芸文庫):プルタルコス/村川堅太郎 訳

デルフォイの最高神官プルタルコスは、故国の栄光を懐かしみつつローマの平和を享受した“最後のギリシア人”であった。本書は、ギリシア・ローマの英雄たちをいきいきと描き、後世の人びとに広く愛読された古典的史書を読みやすく再編集した決定版である。

以下のレビューがかなりよく内容を解説しており、いかに有名な本なのかがわかります。

「人間は考える葦である」とのあまりに有名なフレーズは、その前後を知ることで、感動を

果てしなく増幅させる。パスカルのことばにしばし耳を傾けてみよう。

曰く、「人間は一本の葦にすぎない、[その葦は]自然の中で最も弱く、しかし、

考える葦である。……宇宙が人間を押しつぶそうとも、人間はなお己を殺すものよりも

高貴なものであり続けるだろう。なぜなら、人間は己が死することを、そして、宇宙が

人間に勝るということを知っているから。宇宙は何も知らない」。

読みどころはそれだけではない。「パスカルの賭け」なるあの議論もまた、このテキスト内に

おいて展開される。自然natureとはすなわち人為に他ならぬとの洞察は見事。それとなく

ページをめくれば、あまりに端的で、あまりに鋭いアフォリズムがそこかしこに鏤められている。

死を想え Memento mori。

狂気と天才は紙一重、ということばはパスカルにこそふさわしい。鮮血の苦悩を注ぎつつ、

愚直なまでに知を以って己を切り裂き駆け抜けた生涯、宇宙に対する優越を謳う、まさに

その知を以って。

そんな胸の詰まるまでの苦悩、孤独、儚い希望が凝縮された感動的な名著。

◆72:精神現象学 (上):G.W.F.ヘーゲル/樫山欽四郎 訳

内容については以下のレビュー「絶望の道を歩む意識」が端的に示しています。

上巻では、序論、緒論、A-意識、B-自己意識、C-理性が収録されています。

意識が「絶望の道」を経ながら、つまり否定に直面しながら、

真の知へと展開していく様子が事細かに叙述されています。

「およそ語られうることは明晰に語られうる。そして、論じえないことについては、人は沈黙せねばならない」―本書は、ウィトゲンシュタイン(1889‐1951)が生前刊行した唯一の哲学書である。体系的に番号づけられた「命題」から成る、極度に凝縮されたそのスタイルと独創的な内容は、底知れぬ魅力と「危険」に満ちている。

17世紀ピューリタン文学の代表作。「聖書の次によく読まれた」と言われる傑作。 著者ジョン・バニヤン(1628-1688)の敬虔な信仰と霊性が生んだ「天路歴程」正篇の全訳。己れの罪の重荷にあえぎつつ、救いと永生を求めて旅する人の姿は、現代人の魂にも共感を呼び覚まさざるを得ないだろう。

どういうストーリーかというのはWikipediaの「天路歴程」に書いてあります。

"City of Destruction"(「破滅の町」)に住んでいたChristian(クリスチャン 基督者)という男が、「虚栄の市」や破壊者アポルオンとの死闘など様々な困難な通り抜けて、「天の都」にたどり着くまでの旅の記録の体裁をとっている。

「アメリカ的な哲学」というレビューが以下のようにして内容について触れています。

著者のウィリアム・ジェイムズ(1842-1910)は、アメリカを代表する哲学者の一人。題名の「プラグマティズム」は、直訳すれば「実用主義」というほどの意味であるが、まさしくその名のとおり、過去の西洋哲学から、役に立つものを一緒くたにしてまとめたという感じである。周知の如く哲学史を整理するに、合理論と経験論といったように二元論的に分類していくのは基本的であるが、著者はその一方を「原理」に拠るものとして合理論、主知主義、観念論などを挙げ、他方を「事実」に拠るものとして経験論、感覚論、唯物論などを挙げて、それら二元論の一方に傾くことは、極端であるというのだ。言ってみれば、双方のいいところ採りをしようというのである。その底には、人間の性格は混成的、矛盾的であり、プラグマティックな生活の現場では「原理」も「事実」も絡まりあって切り離せない、というような直感がはたらいているのであろう。ただ、この哲学に対しあえて「二元論」的にいえば、抽象を嫌い、具象に就くところがあるのは否めない。そこが、思考の抽象的な深まりを求める向きには、もの足りなさを感じるのも事実であろう。

それにしても、いかにもアメリカらしい哲学ではある。

内容はWikipediaが詳しいです。

痴愚の女神モリアー(モリアエ)が聴衆を前に大演説会を開き、聖書伝説やギリシア・ローマの古典からの夥しい引用、縦横に繰り出される警句とともに人間社会の馬鹿馬鹿しさや繰り広げられる愚行を饒舌に風刺するというものである。痴愚女神は軽妙洒脱な語り口をもって王侯貴族や聖職者・神学者・文法学者・哲学者ら権威者を徹底的にこき下ろし、人間の営為の根底には痴愚の力が働いているのだ、人間は愚かであればこそ幸せなのだ、と自画自賛の長広舌を繰り広げる。

痴愚女神モリアー Moria の名前はギリシア語で「痴愚」「狂気」を意味する語であり、モア More のラテン名モルス Morus から連想されたものである。本書はトマス・モアに捧げられている。

なお、なぜかアンサイクロペディアの「愚神礼賛」の項目もある意味、かなり参考になります。

◆77:新訳 君主論:ニッコロ マキアヴェリ/池田廉 訳

「カトリック教会に禁書として扱われた叡智に触れて見ませんか?」というトップ10レビュアーによるレビューがわかりやすいです。

「世の大多数の人間は、財産や名誉さえ奪われなければ、けっこう満足して暮らしてゆくものである」「総じて人間は、手にとって触れるよりも、目で見たことだけで判断してしまう」「人間はもって生まれた性質に傾いて、そこから離れられない」。

約500年前に書かれながら、カトリック教会の怒りを買い、一時禁書として扱われ、19世紀にようやくまともに読まれるようになってきた歴史的な名著である。無理もない。「運命は女神だから、彼女を征服しようとすれば、打ちのめし、突き飛ばす必要がある」「領土欲というのは、きわめて自然な当たり前の欲求である」などと平気で書いてある。

時代の変化によって社会的な記述に関しては簡単には適用できない部分もある。ただ、よく見れば、人間の本質は時代が変わっても何も変わっていないことに改めて気づかされる。

その一方で、マキャベリ式の君主論は、なかなか活動的だ。どっちつかずの態度は強く戒め、変化する時勢に自分を一致させ、「大事業はすべて、けちと見られる人物の手によってしか成し遂げられていない」として備えを奨励して、挙句の果てに戦争をやれ、とけしかける。

不愉快な名言も多いのに、ある種痛快な読後感も残るのは、あまりにもはっきり人間の本質を言い当てている点と、世や人のバカらしさを指摘しながらもそれを軽蔑せず、前向きなエネルギーに向けようとする意図がにじんでいる点だろう。時代を超えて一読の価値がある。

解説や訳注が丁寧で、文庫サイズで場所もとらず、1,000円未満で買えるのもありがたい。

◆78:プリンシピア―自然哲学の数学的原理:アイザック・ニュートン/中野猿人 訳

Wikipediaの「自然哲学の数学的諸原理」に内容の概略が書かれています。

原文はラテン語で書かれている。 全3巻であり、それぞれの巻のタイトルおよび要点は以下のとおり。

第1巻 物体の運動について

真空中の物体の運動法則

第2巻 物体の運動について

抵抗のある媒質の中での物体の運動法則

第3巻 世界の体系について

現実の宇宙の数学的なしくみを扱っており、地球上の物体であれ、太陽のまわりをまわる惑星であれ、彗星であれ、その位置が、万有引力の数学的法則によって統一的に説明できる、ということを示している。

全巻を通して数学的な道具としては原則的にユークリッドの『原論』を用いている。さらに展開の形式も『原論』を踏襲しており、公理論的な形式を採用している。最初に公理を示し、その公理を使って証明するというやり方で進んでいく方式である。

当時、研究が進み始めていた微分・積分は用いず、できるだけユークリッド幾何学だけを用いて解説しようとしたため、非常に大部の著作になっている。これは、微分や積分などでプロイセンのゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツらとその内容(絶対時間)や表記法などで争っていたためと推測されている。ニュートンとライプニッツは時間の捉え方でも空間の捉え方でもしばしば見解が根本的に相違し、激しく衝突していた(空間の記事も参照のこと)。ただし、一部ではあるが代数解析を用いている箇所が無いわけではない。

「苫野一徳Blog(哲学・教育学名著紹介・解説): ユング『心理学的類型』」がかなりわかりやすいエントリーで「心理学的類型」の中身を詳細に解説しています。

ちなみに本書で描き出される「心理学的類型」は、いわゆる「無意識」レベルの類型ではなく、あくまでも意識レベルの類型だ。

言うまでもなく、ユングは「集合的無意識」を提唱した人としても有名だ。

人は無意識レベルにおいて、太古から共有された「集合的無意識」を持っている。ユングはそう主張する。とりわけ後半生において、ユングはそうした無意識の世界の探究に打ち込んでいくが、しかし「意識」レベルの研究もまた、ユングにとっては、人びとの相互了解のために欠かせない重要なものだった。

本書では、意識の世界と無意識の世界とをバランスよく行き来する、ユングのすぐれた思考を堪能できる。

◆80:毛沢東語録:毛沢東/竹内実 訳

最初に「万国のプロレタリア団結せよ!」と横書きで書かれたページがあり、どういった内容なのかは「毛主席語録 - Wikipedia」の「目次」が非常にわかりやすいです。

1. 共産党

2. 階級と階級闘争

3. 社会主義と共産主義

4. 人民内部の矛盾を正しく処理する

5. 戦争と平和

6. 帝国主義とすべての反動派は張り子の虎である

7. 敢然とたたかい、敢然と勝利する

8. 人民戦争

9. 人民の軍隊

10. 党委員会の指導

11. 大衆路線

12. 政治工作

13. 将兵関係

14. 軍民関係

15. 三大民主

16. 教育と訓練

17. 人民に奉仕する

18. 愛国主義と国際主義

19. 革命的英雄主義

20. 勤倹建国

21. 自力更生、刻苦奮闘

22. 思想方法と工作方法

23. 調査研究

24. 誤った思想をただす

25. 団結

26. 規律

27. 批判と自己批判

28. 共産党員

29. 幹部

30. 青年

31. 婦人

32. 文化・芸術

33. 学習

◆81:クルアーン(コーラン)

全114章に及んでいるイスラム教の聖典であり、第1章「開端 (クルアーン)」の内容は非常に有名です。

原語のアラビア語とその翻訳は以下のようになる。

1:1 بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم

Bismillāhi r-raḥmāni r-raḥīm

神の御名の下に最高の慈悲を。

1:2 الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين

Al ḥamdu lillāhi rabbi l-'ālamīn

全ての感謝は世界の神アッラーただ一人へ。

1:3 الرَّحمـنِ الرَّحِيم

Ar raḥmāni r-raḥīm

アッラーは最高の慈悲を持ち、

1:4 مَـالِكِ يَوْمِ الدِّين

Māliki yawmi d-dīn

最後の審判の日の支配者である。

1:5 إِيَّاك نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِين

Iyyāka na'budu wa iyyāka nasta'īn

我々はあなたのみを崇拝し、あなたのみに助けを求める。

1:6 اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

Ihdinā ṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm

我々全てを正しい道に導きたまえ。

1:7 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّين

Ṣirāṭ al-laḏīna an'amta 'alayhim ġayril maġḍūbi 'alayhim walāḍ ḍāllīn

あなたの怒りを与えられた者や自分の道を見失った者ではなく、あなたの恩寵を授けられた者の道に。

◆82:新訳 フランス革命の省察―「保守主義の父」かく語りき:エドマンド・バーク/佐藤健志 訳

Wikipediaの「フランス革命の省察」に書かれている以下の概略が内容を端的に示しています。

後半では革命が今後たどるであろう経緯を予測しており、終わりの部分では、「最終的落着を見る前にフランスは火と血によって浄化されるべき転生を通り抜けなければならない」と述べられている。

以下のレビューが内容だけでなくその周辺事項や前提知識などもうまく説明し、解説しています。

わずか24ページに過ぎない論文が、人知れず世界を変えた。人間の固定的な時空観を打ち破った。それは人類の歴史始まって以来の事で、物理的な世界観はアインシュタイン以前と以後では全く異なるのである。1905年「運動物体の電気力学」という、控えめな論文が26歳の青年によって「アナーレン・デア・フィジックス」に掲載された。ガリレイ以来、いや、ガリレイ以前も含めて、人間は天空を、ごく日常的な常識的な感覚で見つめていた。プトレマイオスは星々を、かなり遠くにある人間の魂と読んでいた事であろうし、天空は霊に満ちていると考えていた。だが、自然哲学者アリスタルコスは、幾何学の定理を応用し、地球の大きさを、古代の時点では驚くほど正確に導き出した。古代に於いてはアリスタルコスだけが、輝く星星が我々の太陽の如く、何かに因って燃えている星である事を信じていた。少なくとも古代ギリシアでは、この一人の冷静な男だけが、天空を見つめて、現代と共通する方向の理解を示している。ただ、彼には発展した数学という道具も、精密な測定技術も持っていなかった。中世のキリスト教的世界観は、ギリシアの自然哲学の遺産を尽く放逐して仕舞い、近世に於いてさえ、星と宇宙は国家や人間の運命を左右する象徴と目されていた。事実、ヨハネス・ケプラーは、占星術師であったし、アイザック・ニュートンも、それ以上の神秘家であった。ガリレイのみが、比較的常識家であり、実験家であった様だ。

永い間、この世界は、我々の日常感覚が適応される常識的な世界であると思われてきた。速度はどこまでも、足し重ねる事が出来る。これは、人間の懐くごく普通な感覚である。何故なら我々が生存する自然環境と範囲は、その事を自ずと証明しているからである。水の中に住む魚は、果たして水を意識しているであろうか?。精々、速い物と云えば馬かSLかと言う時代に、運動物体速度の相対性が、生活上の問題になる事はない。ガリレイが失敗した光速度の測定を、デンマークの天文学者レーマーは行い、当時、無限と思われていた光の速度を、木星の衛星の食を使って計測している。彼の導き出した数値は、近似値としては驚くほどの好い選を行っている。アリスタルコスと同様に、レーマーは実に頭のよい男だったらしい。こうして、永い月日が経ち、特殊相対論が出てくる下準備は整った。そして、若いアインシュタインが出現するのである。特殊相対論は、二つの原理から出発している。

(1)は、運動の相対性、つまり宇宙では我々が、ある方向に時速300キロで移動していたとすると、それを見ていた人が、我々から時速300キロで遠ざかっている、と仮定しても間違いではないと言う事で、この原則は、言葉上では誰しも納得するであろうが、発表当時は物理的意味を正確に、理解できる人は僅かであった。

(2)は、光速度を速度の極限とした事である。当時光を伝える媒体が何であるか、分からず困惑した状況だった。そこで光を伝える仮想の媒体としてエーテルという仮想の実体が考え出された。マイケルソンはこの仮想の実体を検出し様として、巧妙な実験を行った。地球は時速1660キロと言う速度で回転している。この速度と回転軸に直角の速度では、エーテルと言う実体の下では、光の速度に違いが出ると考えた。僅かの違いでも検出できれば、特殊相対論は出て来なかったろう。だが、速度の違いは何度やっても検出はされなかった。エーテルは存在しない。マイケルソンは、こう宣言せざる得なかった。特殊相対論は、この二つの前提から導き出せる帰結である。

それは、「光速下に於ける時間の遅れ」「質量の増大」「物質とエネルギーの結合式」である。

アインシュタイン以前、オランダの物理学者ヘンドリック・ローレンツは、ローレンツ変換により、数式的には相対論に到達している、ポアンカレやイギリスのフィツジェラルドは、特殊相対論の入り口まで来ていた。アインシュタインの論文が遅れれば、彼ら自身が特殊相対論を創り上げたであろうと言われている。特殊相対論は2次方程式の操作が出来れば数式的には理解できる。だが、物理的には、そこまで行くのは、実験的背景が不可欠であった。

「極論のオンパレード」というレビューが雰囲気をよく伝えてくれています。

古典に対する偏見としてよくあるのが、「古典には、発表当時は画期的な主張だったかもしれないが、今日では常識化した陳腐なことが書いてある」というものだ。本書を読めば、そうした思い込みがいかに間違っているかが分かるだろう。

本書は、最初から最後まで極論のオンパレードである。「真実を見通す力を持ったのは哲学者(科学者)だけだ。だから国家は哲学者(科学者)が統治すべきだ」とか、「誰もが家族のように仲良くなれるよう、赤ん坊を肉親から引き離し、誰が誰の子供だか分らないようにすべきだ」とか、「フィクションの価値はもっぱら社会に与える影響の観点から評価されるべきだ。だから青少年に有害なフィクションは徹底的に取り締まるべきだ」とか、ともかく過激な主張が続く。もし誰かが同じ主張を今ブログに書いたら、炎上しそうなことばかりだ。約2400年前に書かれた本書だが、その論争性は当時も今も変わらない。だからこその古典なのだろう。

◆85:隷属への道 ハイエク全集 I-別巻 【新装版】:F.A.ハイエク/西山千明 訳

読まずに批判、中傷、誹謗されつづけたハイエクの主著。新自由主義の古典。第二次戦時下のイギリスでケインズ政策がナチズム、スターリニズム、社会主義と同様なべてファシズム(全体主義)にいたる道だと喝破し、大論争を巻きおこした問題作。自由を、市場を、擁護するその思想は、時代を超えて読み継がれ、サッチャー、レーガン、そして小泉構造改革にまで影響を与えていると言われています。

◆86:決定版 第二の性〈1〉事実と神話:シモーヌ・ド・ボーヴォワール/井上たか子、木村信子 訳

トップ100レビュアーにして殿堂入りレビュアーによる以下のレビューが理解しやすいです。

作者シモーヌ・ド・ボーボワールはJ.P.サルトルの結婚していない妻だった人。男子校の高校生だった僕は高校生のときこの本を読み、随分衝撃を受けました。「人は女に生まれない、女になるのだ」の下りで始まる女性論に、女というのは男の持っている女のイメージになるためにオリジナルの自分をこうも変えているのかというのが男の僕から見た一番の驚きでした。

ならばオリジナルな女とは男とたいして気持ちは変わらないのだろうか、と

不明の気持ちを抱きつつ今では男の子・女の子各々の親になっています。親になって自分の娘を見ると確かにボーボワールの言うとおり、自分の分身が女になろうと努力しているのが感じられたりします。

むしろ男性が読むべき本なのかもしれませんね。

科学における進歩とは何か。世界観の変革は、いかにして起るか。

本書は「パラダイム」概念を武器として、未開拓のテーマたる「科学革命」を鋭く分析し、

コペルニクスからボーアまでの科学の歴史に新しい展望を与える。

パラダイムとは広く人々に受入れられている業績で、

一定の期間、科学者に、自然に対する問い方と答え方の手本を与えるものである。

思考の枠組としてのこのパラダイムを打壊し、

自然についての異なった見方を導入することこそ革命にほかならない、

と著者は言う。

科学の社会学、科学者集団の心理学・行動学として大きな反響を呼んだ問題の書である。

◆88:神学大全 第5冊 第1部 65~74問題:トマス・アクィナス/高田三郎、山本清志 訳

どういった書物なのかというのはWikipediaの解説「神学大全」がわかりやすいです。

『神学大全』の特徴は、当時の神学において用いられていた『命題集』(センテンティエ)や『注解』(コメンタリウム)にばらばらに記されていた内容を有機的に分類し、体系的に整列し直しているところにある。つまり、聖書の言葉や教父・神学者の言葉が抜書きされていたものをわかりやすくまとめなおしているのである。さらに中世の司教座聖堂付属学校や大学において盛んにおこなわれた討論や解釈の成果が盛り込まれている。

◆89:生成文法の企て:ノーム・チョムスキー/福井直樹、辻子美保子 訳

以下のレビューが内容を引用しており、どういう種類の本であるかが理解しやすいです。

この書はチョムスキーのインタビュー集である。

政治活動家としてのチョムスキーには、直接はほとんど触れられておらず、話題は生成文法に関するものが中心である。

以下は、チョムスキーの言葉で印象に残ったもの。

「私が色々な活動に追われすぎているため…、他のいかなる(学問)分野との交流も希薄なんです」(56頁)

「我々はひたすら間違った方向へと進んでいて、遅かれ早かれそのことが表面化してくるかも知れない」(100頁)

「(言語史の分野では)私自身の研究が、本当に信じがたいくらいに、ひどく歪められてきたんです」(115頁)

「私がやっている類いの研究は、いつでも常にこの分野のほんの一握りの人達のみが興味を持っているにすぎなかった」(125頁)

「アメリカ国内では…建設的で創造的な研究になる可能性があっても、…この分野では芽を摘まれてしまっている」(131頁)

「私が英語以外の他の言語を研究しないのは、どれ一つとしてよく知らないからなんです」(204頁)

「文法というものは実際に存在しなくてはならないんです。つまり脳の内に文法に対応する何かがなくてはならないわけです」(254頁)

「脳科学は…現段階においては一般理論の内容は乏しいですね。…脳科学が正しいものを見ているかどうかさえ誰にもわかりません」(367頁)

これほど著名な学者であっても、自分の説が誤解されていることに悩み、また自分は少数派であると述べている。

アメリカでは創造的な研究がしにくいと述べるなど、意外な主張が多々見られた。

生成文法の行く末は私にはよく分からないにしても、率直に言って、チョムスキーに対して親近感を覚えたことは確かである。

どのようなことが書いてあるかというのは、Wikipediaの老子道徳経が詳しいです。

大道廢 有仁義 (偉大な「道」が廃れてはじめて仁義が現れる。)

智慧出 有大僞 (智慧がとりたざされるときには大いなる欺瞞がある。)

六親不和 有孝慈 (父、母、叔父、伯父、叔母、伯母の六親の仲が悪いときに限って孝行や慈悲がもてはやされる。)

國家昏亂 有貞臣 (国家が混乱し(皇帝の意見に雷同する臣下がはびこっ)ているときに限って、率直に皇帝を諫める貞臣が認識されるようになる。)(道徳経18章)

「戦争がうまい将軍は感情に左右されない。兵法がうまくて、いつも最善の勝利を確実にできる将軍は、戦争そのものをしない。人を使うことに巧みな人は、何ごとも謙遜してへりくだった姿勢をとる。これが何事も争わない《不争之徳》というものであり、人々の力を用いるコツであり、天道に配慮した方策で、聖人君子の政治理念である(善戰者不怒 善勝敵者弗與 善用人者爲之下 是謂不爭之徳 是謂用人 是謂配天 古之極也)」(第七十章)

「知らないことを知ることは進歩であり、その積み重ねは立派なことだ。反対に、何も知らないくせに知ったかぶりしているというのは虚栄であり、精神の病理に由来する(知不知 尚矣 不知知 病矣)」(第七十三章)

◆91:ツァラトストラかく語りき 上巻:ニーチェ/竹山道雄 訳

ペルシアの教祖ツァラトストラは、「ついに神は死んだ」と叫んでふたたび人間の中に帰り、宗教的厭世主義を否定し、群集を前にして地上を讃美し生を肯定して「人間は征服するために生れ、かつ生きる」と説く。1881年8月突如おとずれた“永劫回帰"の霊感を、ツァラトストラが超人へと高まりゆく内的過程に表現化した本書は、ニーチェ最後の境地であり、実存主義への端緒となった。

Amazonの「人知原理論 (岩波文庫)」に書かれている以下のレビューがかなりわかりやすいです。

イギリス経験論トリオの二人目、ジョージ・バークリーの主著。

「存在とは知覚されることである(エッセ・ペルキピ)」のテーゼをひっさげて、我々とは無関係に存在する〈物質〉、知覚の向こう側にある〈物そのもの〉を徹底的に攻撃していきます。

目の前の机が、私たちの知覚から独立して存在するということは可能なのでしょうか。

「誰も見ていなくても、この部屋に誰もいなくても、この机は存在するじゃないか」

このように言う人は、誰もいない部屋に机が置いてあるという情景を想像(知覚!)しているのではないでしょうか。

何を想像しようと、どんな状況を考えようと、それは「私が知覚している」「私に現れている」以外の何だというのでしょうか。ドアの向こうに世界なんか無い!?

バークリーの議論は簡明かつ誠実で大変読みやすいものです。訳文に多少の古さを感じますが、それを補って余りある註の丁寧さに感謝です。

◆93:人間本性論〈第1巻〉知性について:デイヴィッド・ヒューム/木曾好能 訳

この哲学書の内容についてはWikipedia「人間本性論」が詳しく解説しています。

ヒュームは人間の知覚が印象と観念に区分されることを指摘しており、印象は感情や感覚、感動などの力強い刺激を含み、観念とは感情の動きを伴わない映像に過ぎないと捉える。観念と印象は密接に関係しており、単純な観念は単純な印象から派生するものであり、印象は観念を生み出す基盤である。また印象は感覚の印象と反省の印象に区分できるが、前者は道の原因から人間の心理に現れるものであるが、後者は観念により発現する。したがって、印象がまず感覚を刺激して快苦などを人間に知覚させ、印象が消えた後にも心に保持しておくものが観念であるとヒュームは論じる。このことによって観念は印象を再現可能なものとすることを可能とし、既知の出来事を記憶することや未知の出来事を想像することが可能となる。想像は心の複雑な働きをもたらし、類似、接近、因果という三つの観念の法則に従いながら機能する。この法則こそ観念の法則であり、この法則に従った複合的な観念として関係、様相、実体の三つの観念が人間にもたらされる。

◆94:Theory of Heat(熱理論):ジェームズ・クラーク・マクスウェル

「熱理論 | 自然科学の名著(古典・啓蒙)」によると、以下のような内容であるとされています。

「熱理論」は、解明されつつあった熱について、教科書的に

書かれたものとされています。

概要や一部が翻訳紹介されています。

紹介されている概要によると

「温度計原理」「熱量の測定」「力学原理」「熱力学の基礎」

「熱に関する実験事実」「実験事実の解釈」

「応用」となっています。

◆95:審判:カフカ/辻セイ 訳

Kについてはごく平凡なサラリーマンとしか説明のしようがない。なぜ裁判に巻きこまれることになったのか、何の裁判かも彼には全く訳がわからない。そして次第に彼はどうしようもない窮地に追いこまれてゆく。全体をおおう得体の知れない不安。

さらに詳細な中身は以下のレビューが触れています。

ヨーゼフ・Kが最後に殺される。しかしその章は他とつながらないように感じた。もしそうなら、書かれているページ数からみても、カフカの意図はその章以前の方により多く表現されていると考えることもできる。小説はどの1行も同じように大切だという説に従って、結末部にあまりとらわれないようにする。

Kは、叔父の勧めでいったんは弁護士を頼った。しかし、口ばかりで何もしない弁護士に嫌気がさし、断る決心をする。そして弁護士のもとへ行き、もう弁護は要らない、と申し出る。そこには、卑屈な商人ブロックがいた。そして、Kは単独で訴訟と戦おうとする。このあたりがクライマックスだと思った。

(この小説が、夢のような話だとか暗い未来を予見しているとか、不条理を描いているだとか、そういう読み方は抽象的で原文と離れてしまう)

そのあと、有名な「掟の門」の話が出てくる。こわい門番がいて男を半ば脅して中に入れさせない。あれは、Kに対して、自らの姿勢を顧みさせる話だと受け取った。男の心の中の風景かもしれない。結局、男は敢えて入らなかったのではないか。門番と対話を重ねつつ、自分の来し方行く末を考えていたのではないか。

小説全体としては、個人(普通の庶民)が独力で何かを追求する物語のような気がする。Kは周囲のことに配慮しながらも臆することなく行動している。だれだって思うことが百パーセント達成することはない。Kが最後に殺されたのは、カフカが現実に似た体験(精神的に)があって、その部分をすらすらと書き上げた、というふうに推測する(私の記憶間違いかもしれないが、この結末部は、冒頭部分とともに一番最初に書かれたそうだ)。

ウパニシャッドとはサンスクリット語で書かれた一群の神学書・宗教哲学書の総称である。インド思想の根幹をなすこれらの書は、ヴェーダの神話と祭式の伝統の上に成立したものであるが、それまでのバラモンの祭式万能主義とは一線を画し、当時の王者の活躍を背景に、真理探究を志し、宇宙万象の一元を説く哲学を展開した。本書は紀元前4~8世紀に遡る古ウパニシャッドから主要篇を抜粋収録。そこには、ブラフマンとアートマンの二元を同一視しその上に絶対不二の根本原理を説く「梵我一如」の哲学思想と、仏教等の土壌となった輪廻・業・解説の宗教思想が浮彫りにされている。

◆97:女性の権利の擁護―政治および道徳問題の批判をこめて:メアリ・ウルストンクラフト/白井尭子 訳

Wikipedia「女性の権利の擁護」の内容解説が簡潔でわかりやすく書かれています。

ウルストンクラフトはこれまで男性が女性に対して向けてきた愛情の正体が低級なものであり、それは男性が女性の知的な向上を妨げてきたためであったと論じる。ルソーが寵愛したテレーズの事例を取り上げながら、自分の生活を男性に依存させるような女性の弱さは、その場限りで短期的な愛着を生み出すに過ぎないと指摘する。だからこそ、このような動物的欲求のままに続けられる知的に低級な恋愛を改善するためには知性が必要であるとウルストンクラフトは考えた。彼女は男性と女性が互いに助け合うことが重要であり、男性が女性の知的発展を妨げれば女性は男性を堕落させるとして女性を解放する意義を主張する。女性を解放するために必要なものは教育であり、ウルストンクラフトは女性に与えられてしかるべき知識や徳目を列挙することで、従来の国民教育の内容と制度の改革についての理解を求めている。

以下のレビューがこの有名な作品の中身をよく表しています。

1812年のナポレオンによるモスクワ進入の史実を中心に、18世紀初頭の激動のヨーロッパを解釈しようとする試みが本書ではないでしょうか? 同じキリスト教徒であるヨーロッパ人が、血で血を洗う戦争になぜ明け暮れたのか、トルストイのそんな問題意識が執筆のきっかけになっているように思われます。

この本には、きらきらと光る人間観察の断片が、ただただ無尽に、満遍なく散りばめられています。それに比べると、現代の小説(一般化しすぎていることを了解しつつ)は、たった一つの断片をモチーフに、ストーリーを成立させているケースが多いように思います。物語の書きかたの手法が変わってきているのでしょう、2時間のうちに何か分かりやすいメッセージをこめなければならない映画の文法と重なる部分があるのかもしれません。俗に大作といわれる作品と、現代の小説の大きな違いは、そんなところにもあるなどと考えさせられました。

歴史小説としても素晴らしい内容ですが、それ以上に、平時と、戦時つまり極限状態における、人間のプライオリティの変化や、登場人物一人ひとりの善悪の二面性など、複雑な人間心理に達しているという意味で、この小説は普遍性を獲得しています。状況によって、善にも悪にも、強くも弱くもなる個々人の長所と短所をみごとに描いていきます。そしてトルストイは、人びとのなかにある、理屈の介在しない情念(パッション)に注目し、その圧倒的な力を何よりも評価します。

全編を通して、トルストイはナポレオンという個人の情念に歴史の流れを見る歴史家の視点を批判し、始まった戦争がそれ自体で生命力をもって、その望む方向性に転がっていくスピードを描きます。それは、「必然」と「自由」という背反する二つの力を見つめ、そのバランスの上に成立する歴史・人間の営みを俯瞰できる、稀代の小説家トルストイならではのものでしょう。4冊と長いですが、読みにくくはないです。

「見えざる手」について書かれている有名な書籍となっており、以下のような内容です。

経済学の父スミスが1776年に刊行した本書こそ,理論・政策・歴史にわたる経済学最初の体系的叙述として,古典中の古典と称せられる不朽の名著である.いわゆる「見えざる手」による予定調和的自由放任政策を主張した本書は,その実質において近代市民社会の科学的分析であり,後のあらゆる諸学説はここに源を発する.新訳.(全4冊)

◆100:意志と表象としての世界〈1〉:ショーペンハウアー/西尾幹二 訳

「覗いてはならぬ世界の深淵を覗いてしまった」というタイトルのレビューがあらゆる意味でいいレビューです。

この哲学書を読んだのはもう随分前になりますが、生涯忘れえぬスリルと興奮を体験しました。

全四巻中、第一巻は 「世界は我が表象である」 を主題に、外界は感覚と観念によって知ることが出来るという、先哲の教えを踏襲した観念論でありますが、まだ次巻以降への布石といった程度で取り立てて独創的というわけでもない。

本領発揮は第二巻から。

ここから、キーワードの一つである 「意志」 の正体が白日の下に晒されていく。

・・・私はこの巻(および第四巻)を読んだとき、存命中は決して見聞きしてはいけない現世の秘密を知らしめられたような錯覚に陥り、鳥肌まみれの茫然自失状態になってしまった。

概要は(以下ネタバレ含む)

・・・あらゆる自然現象、そして石くれから動植物・人間に至るまで、万物を突き動かし変化せしめる原動力は、この「意志」である。人間に限っていえば、呼吸や鼓動は勿論、食欲・成長・性衝動・出世欲や金銭欲・望まぬとも訪れる老衰と死・・・これらを促す原動力も、元を正せば同じ「意志」であると。しかもこの盲目の意志たるや、種の存続には熱心でも個の存続や尊厳には無頓着で、無数の個に絶え間ない生死を強要し種の新陳代謝を促す。その要諦となるのが性衝動であり、事実これが(全生涯ではないが)最強度の生きんとする意志であり欲望中の欲望でもあるのはこのためである。

一方、他の生物より高度な意識を有する人間は、この制御不能の意志に翻弄されればされるほど、逆に失恋や失職・破産といった幻滅を味わう度合いも高くなり苦悩が増大する(逆に石くれや植物に苦悩はない、これらは意志の忠実かつ純粋なしもべに過ぎない)・・・

こうなると、海洋で塊となって泳ぐ魚の群れも、毎朝駅のコンコースでお互い強迫的な靴音を響かせながら会社に向かう人間の群れも、原理的には一緒、ということか。その一人である自分も、所詮はストレスまみれの操り人形に過ぎない・・・そういえば、なぜ毎朝いやいやながらも勤めに出ているのかなど、真剣に考えたことは一度もなかった。惰性的行為にさえそれを促す原動力が背後に潜んでいるということか・・・

・関連記事

Amazonで検索した本が近隣図書館にあるかどうか教えてくれるGoogle Chrome拡張機能「その本、図書館にあります。」 - GIGAZINE

ビル・ゲイツ氏が選ぶ「2013年に読んだ記憶に残る7冊の本」 - GIGAZINE

日本のAmazonが実績から選定した「オールタイムベスト小説100」が発表 - GIGAZINE

本の人気がものすごく気になる人のための「Amazonランキング定期便」 - GIGAZINE

Amazon創業者ジェフ・ベゾスの妻がAmazonレビューで★1つを付けAmazonのノンフィクション本を酷評 - GIGAZINE

世界の偉人・著名人たちによるウィットに富んだ「切り返し」32例 - GIGAZINE

世界の有名人・偉人の仕事場をいちどに見ることができる「FAMOUS WORKSPACES」 - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in メモ, ピックアップ, Posted by darkhorse_log

You can read the machine translated English article A list of 100 books and documents that h….