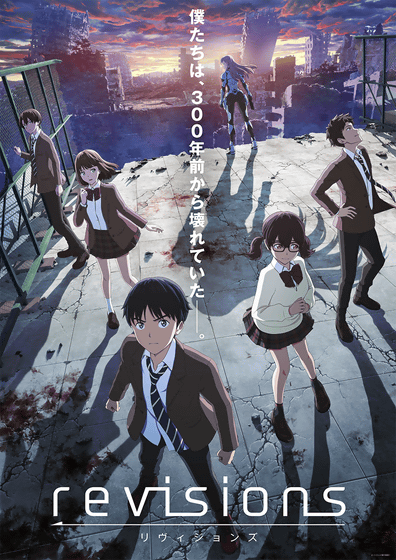

未来世界で人類を背負った戦いに身を投じる少年少女の姿を描くSFアニメ「revisions リヴィジョンズ」監督・谷口悟朗&CG監督・平川孝充インタビュー

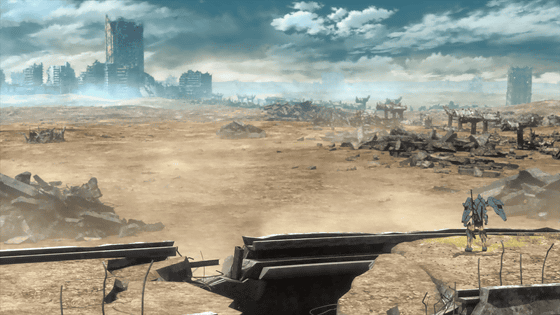

2017年の渋谷の一部が人々とともに300年以上後、2338年の未来に転送されてしまい、「アーヴ」と「リヴィジョンズ」という2つの勢力の争いに巻き込まれつつ生き残りと現代への帰還を探るオリジナルアニメが「revisons リヴィジョンズ」です。物語は折り返し点を過ぎてさらに加速していきます。改めて、監督である谷口悟朗さんと、CG監督・平川孝充さんによる話に目を通すと、いろいろと納得する部分が出てくるかもしれません。

TVアニメ「revisions リヴィジョンズ」公式サイト

http://revisions.jp/

TVアニメ「revisions リヴィジョンズ」本PV - YouTube

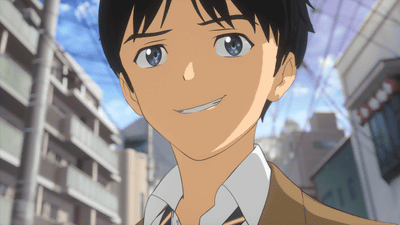

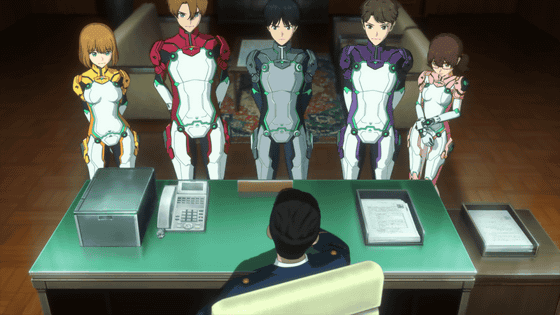

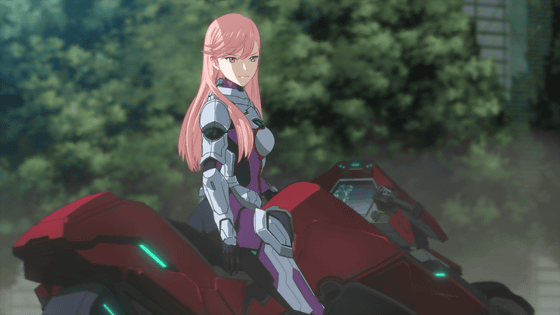

主人公は「渋谷転送」に巻き込まれてしまった高校生・堂嶋大介。幼いころ出会った謎の女性・ミロの言葉の影響を受け、高校生になっても「自分がみんなを守る」と痛い言動を続けていました。転送後、リヴィジョンズの先兵・シビリアンによる襲撃を受けた大介は、当初は思ったように体が動かなかったものの、アーヴに所属する未来人・ミロから人形兵器「ストリング・パペット」を与えられると、それまでの鬱憤を晴らすかのように戦いを繰り広げます。

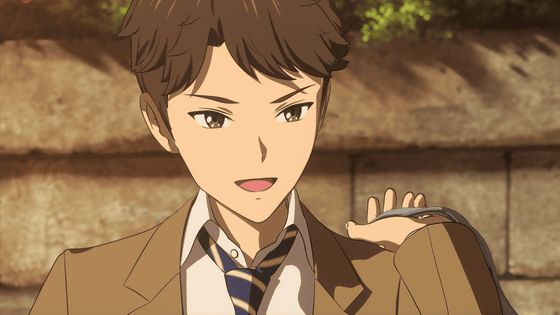

やがて、大介の幼なじみの剴(ガイ)、露(ルウ)、愛鈴(マリマリ)、慶作もストリング・パペットに乗るようになり、渋谷を守るために「S.D.S.(渋谷ディフェンスサービス)」が結成されます。リヴィジョンズは「渋谷臨時政府」総理を名乗った牟田区長に帰還をちらつかせて「第1次帰還計画」を実行させるも、それは必要な渋谷民を選り分け、全員が戻れる保障のないものであることが発覚し、S.D.S.に打ち破られ、これでS.D.S.は「渋谷を守ったヒーロー」として認知されることになります。

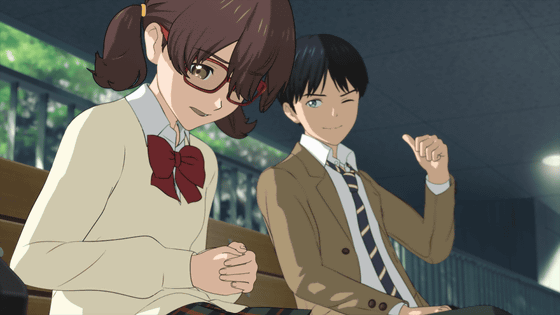

成果を挙げる中で、長らく大介の痛い言動によって微妙なものとなっていた幼なじみ5人の関係は、修復された……かに見えました。

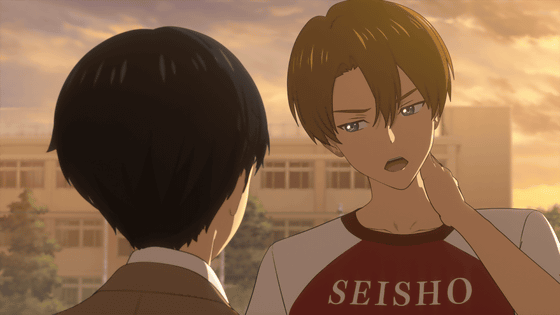

しかし、渋谷警察署の黒岩署長からそう告げられたガイの自分がリーダーという主張に大介は激昂。再びガイとの関係は決裂してしまいます。さらに、時を同じくして、自分たちが戦ってきたシビリアンが機械兵器などではなく人間の成れの果てであったことが判明。この事実をミロがS.D.S.メンバーに伏せていたことで、ミロとの関係も微妙なものになっていきます。

相手が人間であるとわかってもなおストリング・パペットで戦ってヒーローでありたいという気持ちを隠しきれない大介。かつてミロに言われた「すべてを疑え」という言葉を思い出して現状のすべてを疑い始めたガイ。痛い言動をしていた大介のことを疎ましく思っていたのに、結局は大介の言葉通りになったと心が動くルウ。人殺しは嫌だとは思いつつも、大介が言うならストリング・パペットに乗るというマリマリ、大介とガイの仲介を務めてきたものの、マリマリの気持ちが大介に向いていることに改めて気付かされてしまう慶作。

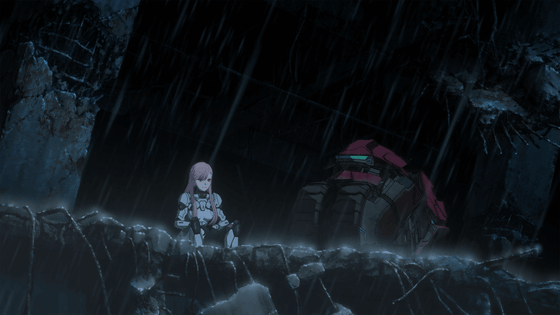

彼らを取り巻くおかしな状態の元凶は2017年と2338年の時間が「重なった」ことで続いていますが、その重なりは永続的なものではなく、まもなく2つの時間は再び離れることが示唆されています。そのとき、5人は、そしてミロは、どういった決断をすることになるのか……。

谷口監督と平川CG監督には、作品の制作経緯からの話をうかがっています。

Q:

まずは谷口監督に「枠」の話をお伺いしたいと思います。「revisions リヴィジョンズ」は、2018年10月から始まったフジテレビの「+Ultra」枠での放送です。この「+Ultra」は配信も含め、世界に向けて展開していくというお話ですが、世界に向けて企画段階から特別意識したところはありますか?

監督・谷口悟朗さん(以下、谷口):

特別意識したことはありませんが、世界向けだから「そちら側」じゃなくていいんだなという思いはありました。

Q:

「そちら側」といいますと?

谷口:

日本のアニメファンの人たちに好かれるジャンルというのは「日常系」とか「萌え系」と呼ばれるジャンルが非常に多いです。ところが、この2つのジャンルは世界的にはあまりウケがよろしくないんです。日本のアニメファンの人たちは、日本のアニメーションを見守り、育て、発展に寄与してきた部分があることは事実ですが、結果的に、世界の中でガラパゴス化してきているというのも事実だと思います。

Q:

なるほど。

谷口:

フジテレビには「ノイタミナ」というアニメ枠がすでにありますが、その上で「海外を」と言っておられるということは「そういうことなのだな」と我々は理解して、世界の人たちも普通に楽しめるドラマ作り、物語作りをしていこうと考えました。これは、別に日本のアニメーションを否定しているわけではありません。日本のアニメーションももともと持っていたけれど、「日常系」「萌え系」といったジャンルが大きくなったことで表現しづらくなってきた部分、やりづらくなった部分も「まだやれるよ」ということだと捉えています。そのことで、ドラマが本来持っている面白さといったところに、そういった物に触れたことがないアニメファンの人たちも気付いてくれたら嬉しいなと思っています。

Q:

かなり本格的なSF作品だと感じました。そのあたりは「世界に向けて」だからこそ挑戦できるという部分はあるんじゃないでしょうか?

谷口:

SFというジャンルに括られることで、日本では映像作品として、見てくれる人が限られてくるという事実は存在してしまいます。そのため、実写作品でも「ジャンルとしてはSFだけれど、SFとは呼ばない」というのがお約束になってしまっている部分があると思います。ただ、海外の人たちはSFならSFであると言ってあげた方が理解しやすいので、「SFである」という表現が使えることで助かるところはあります。

Q:

作り手としては嬉しいと。

谷口:

そうですね。使える手法に縛りがどんどん発生して、やりたくてもやれなくなっていくという部分がありますから。良し悪しは置いておいて、テレビでの表現は、年々厳しくなってきています。これはアニメーションだけではなく、ドラマやバラエティ番組でもそうです。その中で、表現手法が1つでも増えるならありがたいことですし、それを、フジテレビさんから言っていただいたというのが特にありがたいことです。ご存じの通り、フジテレビさんはアニメーションに関しては黎明期から貢献・寄与されてきた放送局なので、そのことに対する自負があるのでは、と思っています。

Q:

街ごと未来に転移するという話はどういう着想から生まれたものなのでしょうか。最近の「異世界転生」や「異世界転移」といった作品の流れなのでしょうか、それとも「漂流教室」のように、過去の人が未来に行き過酷な目に遭うというものをやろうとしたのですか?

谷口:

すごくガッカリさせるようなことを言わせていただくと……「お金」です(笑) 制作予算や制作体制といったところを、ある程度現実的に見据えた上で、という部分があります。「revisions リヴィジョンズ」は、白組で平川さんを中心としてほとんど3DCGで組んでいくことになりましたが、そうなると、作ることができる美術的なセット数やキャラクター点数がある程度限られてくるんです。「無理して頑張れ」とケツを叩く方法もあるかもしれませんが、白組さんにとって12本丸ごとCGメインでアニメを作るという経験は今回が初めてだということなので、そうなると、いかなる事故が起きるか分かりません。きちんと計算ができる範囲内で作らないと大事故が起きる危険性があります。そこでシリーズ構成の深見さんから「この舞台設定の範囲で済む、というところを未来に飛ばしちゃったらどうだろう」と提案があったんです。そうすることで、作らなければいけない美術の点数を限定できるのではないかと。それが「未来に飛ぶ」ことになった理由です。

Q:

なるほど……。

谷口:

先ほど名前が上がった「漂流教室」とか、いくつかの作品に重なって見えるお客さんは出るだろうということも話はしましたが、やろうとするテーマといえばいいでしょうか、基礎的なところが違えば大丈夫ではないかと。私が以前監督した「無限のリヴァイアス」も、ある一定空間内に人々が集まるという作品ですが、あちらは学生中心の群像劇を作るつもりでいたのに対して、「revisions リヴィジョンズ」は学生を含む社会の人々と既存の統治システムがその環境内でどうなっていくのか、特に「大介くんを中心とした個人、および周辺のドラマ」に絞り込んでいるという根本的な違いがあります。結果としてやろうとすることが変わるので大丈夫だろうと思いました。

Q:

今回は社会ごとついてきているという違いですね。

谷口:

そうです。「revisions リヴィジョンズ」では、区役所などの行政や警察といった必要最低限の集団はそのまま一緒についてくるので、システムの中でやっていけます。ミニコミュニティごと突っ込んでいった「revisions リヴィジョンズ」と、ミニコミュニティを作らなければならないところから始まる「無限のリヴァイアス」では、明確にやろうとすることが変わります。

Q:

「revisions リヴィジョンズ」では、大介くんの成長みたいなところを軸として描かれると。

谷口:

そこはやはり主人公なので、きちんと背負っていただきたいと思います。「キャラクターが死んで、異世界に転生したら……」みたいなことも考えはしたんですよ、時節柄一応(笑) ただ、異世界を丸々CGで作るというのは……大変ですよね?

CG監督・平川孝充さん(以下、平川):

そうですね、大変です(笑)

谷口:

それに、私がやると「転生しても良いことなんて何にもなかった」みたいな話になると思いますし(笑)

GIGAZINE(以下、G):

放送開始前の試写の際、谷口監督と平川CG監督によるティーチインが行われたのですが、その際、谷口監督は「『revisions リヴィジョンズ』というタイトルに意味がある」と話していました。どういう意味を込めて「revisions リヴィジョンズ」というタイトルにしたのですか?最初からタイトルありきだったのか、それとも途中で意味を込めてタイトルが定まったのか……。

谷口:

これは、私が企画会社からもらった最初の資料の時点でそう書いてありました。

G:

最初からだったんですね。

谷口:

「これはどういう意味で、どうするんですか?」と聞いたんですが、そのときの答えが、それだけではこのタイトルになっている意味がちょっと弱いと感じたんです。なので「よりタイトルに意味があるように作りたい」と、脚本家さんや他のスタッフさんたちと話をしました。

G:

企画原案から軌道修正して、タイトルにより合わせていったというイメージでしょうか。

谷口:

そうですね。私の仕事の中でタイトルの単語に意味を持たない作品は1つ、「スクライド」です。企画書でタイトルを何か書いてないと体をなさないので書いたんですが、それを変更するタイミングを逸して残っちゃったんですよね。ただ、「スクライド」は元々造語で、存在しない言葉だからそれはそれで成立しちゃうんです。それでも、やはり途中で意味をつけようとなりまして。ましてや、英単語がある「リヴィジョンズ」だとそうはいかない。たとえば「白組」なら、その「白組」という名前である理由が何かあるはずですから。

G:

なるほど。平川CG監督は同じくティーチインの時に「CG監督としても現場としても『リヴィジョンズだよね』」と話していましたが、現場はどういう感じなのでしょうか。

平川:

「リヴィジョンズ」には「修正」や「改訂」といった意味がありますが、作っている中で「ここはこういう風に軌道修正していかないとダメだね」とか、いろいろと谷口監督の要望を伺って、常に修正して、ブラッシュアップしてできあがっていくというところが「リヴィジョンズだな」と感じました。もちろん、他の作品でもやっていることではあるんですけれども。

Q:

お二人が完成した映像を見たときの感想、手応えや、ここはこだわったなと思う点などあればお伺いしたいと思います。

谷口:

まずは、私の無茶振りやオーダーにここまで応えていただいた白組の平川さん、並びにスタッフの方々に感謝しています。テレビシリーズとしていろんな制限があり、さらにオリジナル作品であるという、大変な中でよくやっていただけたなと思います。私としても怖かったのは、先々の展開が微妙に変わることでいろんな出物の登場予定がズレたりすることです。1回しか出てこないつもりだったのに、結構出てくるということになったら作り込んでいないとダメだし、作り込んだのにほとんど出てこなかったら労力が無駄になってしまいますから。実際、作業を進めてもらう中で、撮影効果などを入れすぎてしまって、せっかくセルルックCGにしたものが生きず、普通の3DCGみたいに見えてしまったためにリテイクになったという事例をすごく覚えています。情報を少し抜かないとダメなんですが、そういったところで必要なのはトライアンドエラーなのだと思います。やった作業が無駄になるかもしれないけれど、「無駄になった部分」が結果的にプラスになるということで、ついてきていただけたことに感謝しています。

……と同時に、自分自身の経験を振り返ると、実写のADをしたり、舞台の手伝いをしたり、朗読劇の演出をしていたときの経験がかなり役立ちました。美術のセットで天井がないというとき、実写をやったことがあると「そうか、じゃあそっちは映せないな」とわかるんですが、やってないと「作れば良いじゃないか」となってしまう。それは、経験があってよかったなと思いました。そして、作品は最終的にはお客さんに届いてはじめて完成するモノだと思っているので、どのように受け止めてもらうかに関しては、ドキドキものです。

平川:

白組としても挑戦的なタイトルでしたし、谷口監督と一緒にできるということもあって、スタッフもモチベーション高く作業ができました。渋谷が約1km四方ごと未来に飛ぶということで、その街並みを作るということに関しては「完成したら素晴らしい絵になるだろう」と思っていましたし、スクランブル交差点がある程度形になったころには「これはイケる」と思いました。短いスケジュールの中、テレビアニメの予算感でやるということにおいて、かなり自信を持てるレベルになったのではないかと、個人的には思ってます。

Q:

渋谷は1週間経ったら工事現場が少し移動するような日々で、景色は常に変わっています。その景色が残るという意味では、作品は映像遺産になるという側面もあると思いますが、今回、渋谷の街を描くにあたり「どう映像として残すか」や、世界の人が見て「聖地巡礼」をしたときにどうなっているかだとか、そのあたり、どのように作っていこうと考えられたのでしょうか。

谷口:

歴史的意義ということに関しては、私たちではなく後世の人が判断すべきことだと思っているので、特に考えておりません。記録映画として作るならば話は別ですけれど。聖地巡礼に関しては、製作委員会から「ゲームや小説、漫画など多角展開もある程度できるような形で作って欲しい」とオーダーを受けていましたので、渋谷、しかもスクランブル交差点というのは世界的に見てもわかりやすい場所なので、「ここは出した方が良いよね」と考えました。それもあって、平川さんもここをきっちりと作られたということだと思います。ただ、個人的には聖地巡礼には懐疑的な部分もありまして、製作委員会にはお金が入らない、と(笑)。アニメーションを作るのには本当にお金がかかります。CGアニメは、現在は手描きよりもさらにお金がかかるという事情もあり、その管理はゆるゆるで済ますわけにはいかない部分があります。作品を見て喜ぶ方がいるのはありがたいし、喜んでもらえるようにわかりやすい場所として設定はしましたが、それ以上の展開をどのように持っていくのかに関しては、映像を作る私たちの考えるべきことではなく、プロデュース側やテレビ局といった人たちが考えていくべきことなのだろうと思います。そうしないと、制作中に「ノイズ」といいますか、作品にとってマイナスになるようなアイデアが出てきたときに「こうするといいよね」と無理やり入れてしまい映像に無理が発生してしまうことがあります。それもあって、私自身は監督をしているときは監督としてのモードで携わります。演出やクリエイティブプロデューサーの肩書きの時は、そのモードで携わります。先ほどの質問に関しては、その切り分けのボーダー上の存在ですね。私としては、お客さんに届くかどうか、作品が面白いかどうかが1つの判断基準ですが、平川さんとしてはどうですか?

平川:

「渋谷の街が舞台になる」ということ自体は、3Dで活かせるシチュエーションであることには間違いないです。物語を描く上で、それは新宿だったり池袋だったりした可能性も多々あったと思うんですけど、世界的な配信に向けて認知度が高いエリアと考えると、やっぱり渋谷です。白組のスタジオがある三軒茶屋からも近いので(笑)

谷口:

すぐ行けますからね(笑)

平川:

ロケしやすいということも少なからずあります(笑)

Q:

街が日々変わっていく場所だったので、そのあたりがリスキーだったのではないかと思ったのですが。

谷口:

そのために2017年に年代を確定させているというのがありますね。逆にいえば、そのときに存在していないものを作っちゃいかん、と。

平川:

3D側の現場としても「今、この瞬間の渋谷を切り取ろう」と決められるので。「今はない渋谷」を描けてるんじゃないかと思います。

谷口:

そのときには「三丁目の夕日」のデータとかが役に立ったりしたんですか?(笑)

平川:

(笑) シンボリックな東京タワーがありますね(笑)、もちろん使うことはできませんが(笑)、「我々のチームで渋谷をガッツリ作ってみよう」ということになりました。

谷口:

昔「TOKYO JUNGLE」という、東京が動物だらけになっちゃうゲームがあって、そこに渋谷が出てきたんです。それで、ある程度見知った場所が出てくるのは感覚としては楽しいからアリなんじゃないかと、脚本会議かなにかで私が話をした記憶があります。

Q:

CGはお金がかかるというお話でしたが、この作品をCGでやることになったのは作品性とマッチするところがあったからと思います。具体的に、どういった部分が合うと思われましたか?

谷口:

当然、最初は手描きと、手描きに部分的にCGが入る形の作り方も選択肢としてありました。しかし、結果として白組さんに1度チャレンジしてもらおうということに落ち着きました。それは「この作品では渋谷に写実性が必要だから」ということです。手描きで写実性を要求するのは、作画や美術などもろもろの表現で、結構カロリーが高いことなんです。具体的な作品名を挙げなくても皆さんご存じのように、昨今、手描きのアニメーションは、現場によっては限界を露呈している部分があります。その限界を、この作品で見せてしまうわけにはいきませんよね、と。

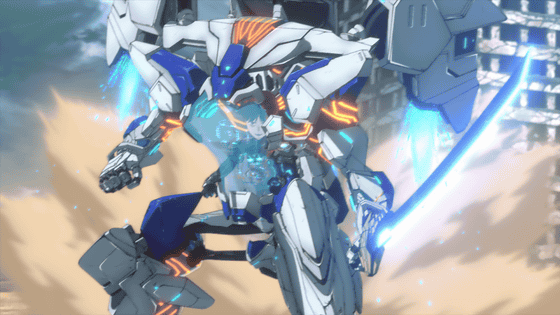

今回は企画会社のスロウカーブさん、アニメーション制作の白組さん含めて、結果的に新しい形の座組に近い状態になりました。大手制作会社が絡んでいれば、手描きのスタッフなど、慣れている人たちをある程度集めてくることは可能だったと思います。しかし、新しい座組で、現場に破綻を来さないようにそれなりの数の手描きのスタッフを揃えたり管理したりするのはなかなか難しい。また、CG作業は実は手描きよりも先行して作業してもらわなければいけないんですが、そこを制作がきちんと管理しないと、CGが後回しになるケースが往々にしてあるんです。アニメーターさんたちにとっては自分たちが描くわけではないので理屈が分からず、後回しにしてしまうからです。ただ、後回しにすると今度はCGが間に合わなくなります。そういった危険性を考えると、チャレンジになりますが、制作管理が全部できる白組さんのところでやってもらう必要がありました。その方がリスクは少ないですし、映像としても一定の品質が維持できるだろうという狙いもありました。それに関連して、いわゆるメカデザインも平川さんを中心として白組にある程度進めてもらいました。これは、手描きのスタッフに発注すると、他の仕事もあるため、上がってくるのが1カ月、2か月先になるので、白組でやってもらった方が早いということです。それに、デザイナーさんが3Dを熟知していれば「ここは球体関節構造で大丈夫だ」「リグの設定はこれでいける」とか、ある程度計算しながらデザインしてくれます。デザインレベルから「動かしやすいように」と意識して白組さんに見ていただいた方がやりやすいですから。実際、そうですよね?

平川:

メカデザイン、たとえばパペットのデザインやミロのバイクのデザインは、社内の2Dを描けるスタッフにお願いしました。それからモデリングしていくんですが、「ここの関節はどうなっているの?」と、詳細なデザインが欲しくなったらまたそのスタッフに戻して、と、社内でデザイナーとモデラーがお互いに話し合って決められるのは大きいかなと思います。

谷口:

そうするほうが今回は圧倒的にいいだろうというのは、私が前にやっていた「ID-0」で学んだことです。サンジゲン制作の作品で、メインのロボデザインをメカニックキャラクターデザインの海老川兼武さんにやってもらいました。その時の海老川さんとCG班の仕事の仕方がとても参考になったんですね。共にプロだからこそのやり取りだったんですが、そこを学べたのは大きかったです。で、今回はそこを即座に応用させてもらいました。

Q:

今、メカのお話がありましたが、キャラクターに関しては白組さんのこれまでのノウハウみたいなものは生かされたのでしょうか。谷口監督は「ID-0」でも手がけておられるので、そのアドバイスがあったとかありますか?

平川:

前回テレビアニメとして作った「えとたま」という作品では等身が低いキャラクターでしたが、これまでセルルックの案件が多く、ノウハウは積み上げてきたものがありましたので、そこからステップアップしていくような状態です。

Q:

白組さんのキャラクターモデリングや造型にて、谷口監督はどういう評価をされていますか?

谷口:

今までの等身と違うチャレンジなどの部分に関して、かなり高いレベルで答えを返していただけたんじゃないかと思っています。フェイシャルも、話数が進むにつれてスタッフさんがいろいろ探ろう、頑張ろうというのが見えました。特にフェイシャル部分は今後の肝になるところだと思っているので、どのように表情を付けていけるのかは、より発展していけるといいなと思います。前半話数の人物の動きに関しては、モーションアクターさんの功績が大きいです。手付けで作るとめちゃくちゃ大変なんですが、モーションキャプチャーでやれたので良かったなと。第2話で、通路のところを歩いているシーンだとかですね。

Q:

長回しのシーンですね。

谷口:

そうです、通路を延々と歩いていくシーン。あれは手付けだとすごく大変なことになるんです。人によって歩くスピードが違ったりしますから。芝居しながら奥の方にはけていって、また入ってきたり……通常、ああいうカットはテレビアニメーションだと大変すぎるのであまり作らないんですが、それを作れたというのは「やって良かった」と思います。

Q:

では、ドラマ的な感覚でキャラクターの配置とかができて、実写の経験が生きたと。

谷口:

ええ。

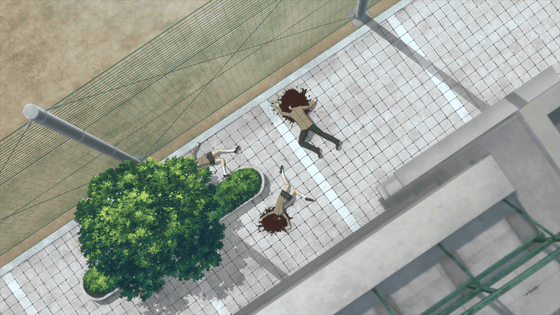

平川:

1話の屋上のシーンで、出口に殺到する生徒たちがゴチャゴチャしているところとかは、「手付けでやろう」という考えがあまり浮かばないくらい大変(笑)

谷口:

あれは手描きアニメーションの制作会社にお願いしたとしても、上手な人じゃないと描けないです。「止めでいいですか?」って言ってくると思いますね。

G:

モーションアクターをシーンによって「使うか、使わないか」というのはどのように判断していったんですか?

谷口:

私の中では最初「モーションアクターさんを使う」という発想がなかったんですよ。

G:

なかった!

谷口:

単純に、「ID-0」のサンジゲンさんのときは全部手付けだったからです。サンジゲンさんは、会社の方針として手付けなんです。たとえば、orangeさんとか他のところだと、「場合によってはモーションキャプチャー使いましょう」ということがあります。今回は白組さんから「モーションキャプチャーを使いたい」という話があったので。あれは、平川さんからの提案ですか?プロデューサーの井出さんのほうからですか?

平川:

基本的には自分からです。人間的な動きを要求されて、そのほうが「生っぽい緊張感」が出るようなシーンに関してはモーションを撮って、そこからある程度編集するので手付けはしますけれど、「どのカットにモーションを使うか」を最初に選んでいます。手付けした方が効果的なカットというのもやっぱりありますので、取捨選択して挑みました。特に前半の話数、作り始めのときは「どういうキャラクター性で、どう動かすか」ということをスタッフの中でどうしても悩むことになるので、そういうところでは谷口監督に来ていただいて、モーションアクターさんと一緒に「このキャラはこういう歩き方をしよう」とか、「このキャラはこういう立ち姿にしよう」とやっていきました。ある程度、前半のうちに決めることができたので、後半の話数はほぼ手付けです。ノウハウがスタッフに浸透して、良いアニメーションが作れたかなと思います。

G:

実際に谷口監督が演技指導を行われたのですか?

谷口:

そうですね。やっぱり、大介と慶作の歩き方とか、上半身の使い方が明確に違いますから。

G:

上半身!

谷口:

ええ。(立ちあがって実際に身ぶりを交えながら)大介が歩いていくと、脚の関節がこんな感じになるけれど、慶作はもうちょっとふら~んとしているという。

監督から「ふら~ん」と表現された慶作

谷口:

手描きでこれをやろうとすると大変で、ものすごくシャレにならない事態になってしまいます。それを表現できるというのが、私にとっては嬉しいことです。「あっ、ここまでやれる!」とか、そういった話ができるとか。あとは、役者さんと直に話ができるというのが一番話が早いです。平川さんと相談しながら、「じゃあここ、ちょっと平川さん指導して付けちゃって下さい」とか「じゃあ、こっちは私が説明します」とか役割分担しつつではあっても、ああいうのは楽しいですね。それにまた、白組さんの用意する弁当がいい弁当なんですよ(笑)

G:

(笑)

谷口:

スタジオでの弁当って、いわばロケ弁みたいなものだから、もっと安いだろうと思ったら(笑) ……すいません、バカな話しちゃって(笑)

Q:

いえいえ(笑) モーションキャプチャーを使った絵作りというのは、谷口監督としては初ですか?

谷口:

ここまで多用したのは初めてです。「アクティヴレイド -機動強襲室第八係-」でいくつかモーションキャプチャーを使っていますが、それは手付けでやるには難しい、特撮のようなスーツを着ているような芝居でした。でも、それは単体カットのシンプルなもので、キャラクターが絡むとしてもせいぜい2人ぐらいですから、ここまでやれたのは私としてもいい経験になりました。

Q:

メカ好きとしては「谷口監督の作品は見ないと」という思いがあります。今回は新しい座組だったというお話でしたが、これによって「アニメ業界に一石を投じる」みたいなことを思ったり、感じたりしたことってありましたか?

谷口:

ああー……ないですね。「アニメ業界に対して一石」というのは考えたことがないです。ただ、実写業界に対して一石を投じてやろうというのは「プラネテス」のときに思いました。実写には絶対にできないだろうと思っていたので。ただ、「ゼロ・グラビティ」が出てきたり、あのあたりの撮影システムを見ると、今だったら実写でやれるかもしれないという気もします。

アニメーションは表現としては平面素材を基本としたものや立体素材を基本としたものなど多種多様です。特にいろんな表現がいろんな人に向けて「玉石混淆」としている状態が日本のアニメーションの良いところだと思います。だから「こういった特定のジャンルのアニメでなければならない」みたいなやり方はアニメーションに対しての敵だと思っています。「ジブリみたいなアニメを目指さなきゃいけない」という方もいますけれど、ジブリはジブリで1つのモノであって、みんながジブリになっちゃったらダメじゃないか、と。更に引いて考えると、アニメーションも実写も線引きが曖昧じゃないですか。とすると、広い意味では「映像表現」ということになると思うんですよね。その中の多様性の1つとして作っている、ということだと思います。

Q:

映像表現の中の可能性の1個みたいなものが、今回の作品だという。

谷口:

そうですね。

G:

先ほど制作管理のお話が出てきたので、本作とは離れますがお伺いしたいと思います。谷口監督の作品で、とある作品が開始時期が遅れての放送になったかと思います。あれは、なにか管理的なことで遅れてしまったのでしょうか?

谷口:

あれは私が未熟だったからです。私の責任です。4話か5話ぐらいまでは放送できるだろうけれど、6話ぐらいで制作体制がガタガタになって追いつかなくなるというのが見えていたんです。そこで、制作会社やメーカーの方に、こういった事情があるので今すぐ人を補充するなりしないとどうしようもないですよと伝えました。前段として、スタジオは当時、ほぼ全員が新人だったんです。

G:

えっ。

谷口:

設定制作だった子も、新卒採用で業界に入ったばかりのところを「お前が1番まともだから設定をやれ。俺が全部教える」と、そんな状態でしたから、元々の制作状態にも限界があったんです。

G:

そんな状態だったんですね……。

谷口:

それを制作は「やろう」「やれるからやれるから」と言っていたのですが、実際に始めると「ほら、やっぱり無理じゃないか」となってしまって……。時効だろうから言いますけど、当時のメーカー、代理店、制作会社社長、みんなを前にして「今すぐ、放送を3か月延期してくれ。我々もプロだから、3か月延期してくれればちゃんとしたものができる」と。「ただ、どうしても強引に放送するなら、私の権利で脚本・コンテ・設定は全部引き上げる。後は別のスタッフでやってくれ」と啖呵を切ったんですよ。

G:

なるほど……。過去に谷口監督が受けたインタビューを読んでいて、よく制作の管理、スケジュール管理の話が出てくるので、なにか教訓があるのではないかと思っていたのですが、そういう事情があったんですね。

谷口:

そうです。制作が言うことを鵜呑みにした私がいけないんですね。監督にも制作管理が要求される時代になっていたわけですから。与えられた人員、時間、予算でオーダーに答えられるのかという見極めは必要です。会社運営と同じ力量がアニメ監督には必要だと思っています。

G:

「revisions リヴィジョンズ」の試写のティーチインの時からスケジュールのことをよく話しておられたので、気になっていました。「revisions リヴィジョンズ」ではスケジュールや制作管理はうまくいきましたか?

谷口:

白組さんの制作管理能力の高さ、スタッフの方々の腕、そういうのも含めて、成功したと言っていいと思います。当初の納品予定通りにできましたから。

G:

先ほど、手描きアニメーションの現場が「限界を露呈」しているという話が出ました。フル3DCGで制作するとスケジュール管理がしやすいという話はいろいろなところで聞きますが、どういった点が管理しやすい要因なのでしょうか?

谷口:

ほとんどの関係者が社員であるか、どこかのスタジオに所属しているということです。手描きアニメーションだと、アニメーターにフリーの人が多い関係上、制作進行さんがそれをすべて管理するのは難しい。相手のほうが年齢もキャリアも上ですしね。加えて、他の仕事をも掛け持ちしていたりして、納品日を守ってくれないことがあるんです。

G:

締め切りを守らない。

谷口:

ただ、それはしょうがないですよね。そのアニメーターだって、いっぱい仕事を受けざるを得ない状況で、納品日が毎日やって来るような状態なんですから。それに対して、アニメーターが会社員であれば「やれ」という話になります。これは「残業しろ」という意味ではなく、会社がスケジュール管理をしてくれるということです。手描きアニメーションでも、スタジオが1個丸々受け持つとたいがいは予定通りいくんです。「手描きアニメーターはダメ」ということではなく「個人ではスケジュール管理が難しい」ということです。

G:

その人のスケジュール管理能力に依存してしまうから、と。

谷口:

そうです。本人がスケジュール管理できないなら、制作が代わりに管理してあげなければいけないけれど、多くのスタッフがいる以上、現実的にはそれもなかなか難しい。単にそういうことです。制作が管理できないシステムは絶対に生き残れない。きちんと制作側と話をして、その制作側がウソをついていない限りは、スケジュールに則った上での作業は可能です。これは、アニメーターのギャラの話ではありません。アニメーターのギャラをあげるのなら、進行さんや演出さん、仕上げさん、美術さんや撮影さんたちのギャラもあげなければ意味がないので。

G:

「revisions リヴィジョンズ」公式サイトのキャスト&スタッフのページに、見慣れない役職として「BGコンセプトアーティスト」「MattePaintディレクター」が記載されています。他の作品では見たことがないのですが、これは何をする仕事なのですか?

平川:

「BGコンセプトアーティスト」というのは基本的には世界観設定とか、そういうものの叩き台を上げる、コンセプトアートを描いてくれたスタッフです。「MattePaintディレクター」というのがいわゆる「2Dの美術」をお願いしていたディレクターさんです。つまり、「手描きの美術」でディレクションしていただいた方と、そこから3Dに起こすようなコンセプトアートを描く方、ということです。

G:

個別に「BGコンセプトアート」「MattePaintディレクター」と名前がつけられているのは、それくらい大変だったからという感じなんでしょうか?

平川:

大変でもありましたし、そこにこだわりを持っている風に理解していただければと思います。

G:

お二人の背後にキービジュアルのポスターが置かれていますが、このビジュアルもそういった作業で作られたのですか?

平川:

これでいうと、コンセプトでラフを描き、その上から本番の仕上げという形でディテールを入れていったりするところがマットペイント的なところです。

G:

仕上がるまでの途中で、谷口監督から「このあたりこんな感じで」と指示があったりはするのですか?

谷口:

アナログ段階で「こういう感じにします」とか「このキャラクター、こういう形で置きます」とか指示がポイントごとに必要であれば出しますけれど、「どのスタイルを取ってそれに近づけていくのか」というのは平川さんが判断していきます。

G:

これもティーチインで、谷口監督は「この作品は人が死ぬ世界なのかどうか、リアリティラインとして、転ぶと痛いか痛くないのか」と語っておられました。そういう「リアリティライン」の設定というのは谷口監督自身、いつごろから意識していましたか?

「revisions リヴィジョンズ」の場合、第1話の早い段階で「人が死ぬ世界」であることが明確に描写されています。

谷口:

多分……中学生のときからじゃないですかね。

G:

中学生!メチャクチャ早いですね!(笑)

谷口:

中学生のときだと思います。私は演劇部で、学生演劇のときに上手くいかなくて失敗した舞台があるんですよ。なぜ上手くいかなかったのか、と色々考えたときに、どこか地に足がついていない感じがありました。「じゃあ、なんで地に足がついていないんだ?」と考えると、お客さんに、ステージ上だけじゃなくて「演劇空間」が存在すると思ってもらえないと多分ダメなんだろうと思ったんです。その時期からだと思いますよ。

G:

すごいですね……。役者として出ていたんですか?

谷口:

そうです。そのとき上手くいかなくって、「ダメだ。そもそも俺は役者そのものに向いてないんだ」というのがありました。

G:

リアリティラインについてはっきりと言語化していましたが、それは徐々に形作られていったものですか?それとも、何かのきっかけで一気に形作られたのですか?

谷口:

多分、アニメーションの演出家になってからです。実写の助監督とかをやっていたころは、たとえば雨を降らせたりするとき「もっとザバァー!ザバァーっと!!」みたいに言われてましたから(笑)

G:

(笑)

谷口:

それが、アニメーションの演出家になったときに、音響監督から怒られまして。

G:

怒られた?

谷口:

どういうことかといいますと、私はアニメ業界でも身長があるほうだし、声質も低い成分が入っているから、声を少し出すと「アニメーターさんに脅しをかけてるのか」と周囲から怒られて(笑)。「なるほど、アニメ業界はひ弱な人が多いから、あまり声出しちゃいけないんだ」と思って声を抑えたら、今度は音監さんから「何言ってんのか聞こえねえ!」(笑)。結局、演出家は声を出すしかないわけですよ。それで、脅しているわけじゃないんですよ、というのを示すためにも「これはこういう理由で、こうして欲しいんだ」ということを説明するときに、できるだけ言葉で開こうと思いまして。

G:

なるほど……。

谷口:

もう少し詳しく話しますね。私より1学年上で、私がアニメ業界に入ったときから近い距離におられる人に、スーパーロボット物とかの監督やメカアニメーターで有名な大張正己さんがいます。大張さんは昔、感覚的に打ち合わせされることがあったんですよね。たとえば私だったら「ロボが上昇し、空をバックにして、くるりと回りながら降りてくる。カメラはフォローし続け」とか指示するところを「ズッギャーン!って感じ」みたいなことで。

G:

(笑)

谷口:

今はどうだかはわかりませんよ。でもね、大張さんの作品の場合、それでだいたいわかるんです。「ギャッギャーン!」だとか、「ああ、多分これはこういうことだな」とかね(笑)。でも、それは「大張正己」という特異な表現者にだけ許されたやり方ですよ。野球でいえば長嶋茂雄さんが「ボールがキューッとくるだろ、そしてググッとなったらウンッっと溜めてパッ!!」と説明しているようなものです。だから、山根理宏さんみたいに大張さんの知り合いのアニメーターさんと打ち合わせをするときは、そういう言い方のほうが伝わるので、「こう、ギャーンと来て、ギャーン、ポッ、パァーン!みたいな話になるので、そのときに『パッパーン ドンドンドン(机を叩く)』、こんな感じでどう?」みたいな打ち合わせの仕方をしていたんです。これ、下手に言葉を連ねるよりも正しく伝わる良い方法なんですよ。ただ……わかる人ならそれで伝わるんですが、そうじゃない人には何がなんだかわけわからない(笑)。私には大張さんのような才能もないし。そうなると、言葉でその内容を「開いていく」必要があって、それ以降は「開こう、開こう」と心掛けています。「言葉で伝わらないんだったらこっちの責任だ」と考えないと、演出家は成り立たないです。

G:

監督の目の前でなんですが、平川さんは谷口監督と実際に関わってみて指示はわかりやすいものでしたか?

平川:

そうですね、わかりやすかったですね!

谷口:

良かった。後で呼び止めないとダメかと思った(笑)

平川:

谷口監督は実写のカメラワークもご存じですし、セルルックCGアニメのノウハウはかなりお持ちで、自分も同じように実写・セルルックCGアニメアニメとも経験があるので、すごく言葉が通じるところがあります。本当に手描きのアニメだけやっている監督さんだとCGの言葉をわかっていただくのに時間がかかることもありますが、谷口監督はそういう点でも通じやすく、こちらも勉強になりました。

G:

平川さんとして勉強になった部分というのはどういったところですか?

平川:

芝居ですね。キャラクターの芝居や間の取り方で、今までにない経験をさせていただきました。

G:

なるほど。これもティーチインの際に聞いたことで「なるほど」と思ったことなんですが、声優に本番が始まる前にコンセプトを伝えておく必要があるため「キャスト説明会」を必ず行うようにしていて、1話の段階で日常の芝居から始めて欲しいと伝えている、と。そういう必要性があるなという認識ができて、キャスト説明会をするようになったのはいつ頃からなのですか?

谷口:

たぶん「無限のリヴァイアス」のときには既にしていたと思います。

G:

じゃあだいぶ前からなんですね。

谷口:

説明会をせずに何故できるのかが不思議でして……。たぶん、音響監督と監督の間で話がついていて、音響監督がいろいろやられているんでしょうね。私自身は音響監督を必要とはしていても、役者さんとの間の通訳として必要としているという立場で、ポイントは私が説明しないとどうしようもなかったですから。

G:

「revisions リヴィジョンズ」の場合はどういった点を重点的に説明したのですか?

谷口:

「キャラクターを作りすぎない」という点ですかね。記号化させすぎない。

G:

テンプレートみたいな……?

谷口:

そうです。「revisions リヴィジョンズ」はキャラクターが変遷していくタイプのお話だから、あまり最初に漫画的な記号で作っちゃうと芝居がやりづらくなります。たとえば「悪い人は悪い人!」と作っちゃうと、それが次第に「良い人」になっていくというときに困ることになる。そうではなく、あるキャラクターがまず存在していて、その外側に悪い部分が出ているだけなんだ、という芝居でいかないと、変わっていくときにやりづらいんです。だから、日常の部分からまず始めて欲しい。日常生活で普通に過ごしている中で感情を荒げることはよっぽどのことです。1話でイライラしてるのはガイぐらいで、しかも妹絡みのところだけ。ルウもある一線以上で怒りはするけども、それ以上は会話せずに帰っちゃう。ところが、非日常に叩き込まれると次第にそうはいかなくなってくるから、そのときに芝居として出していって欲しい、と。

G:

なるほど。本当に、聞いていて「そういうことか」とスッと入ってくる説明ですね。

谷口:

私が色んな監督さんに付いたりする中で、正直、何を言ってるのかよくわからないっていう人も結構いたんです。そこで「何を言いたいんだろう?」と考えて、後になって「あぁー!そうか、こういうことを言いたかったのか!」ということがわかるというのがあって、それででしょうか。直接の面識はないんですが、ある監督の説明はやたらに長いという話を耳にするので、「ああ、じゃあ、多分説明が下手なんだなその人」と。

G:

(笑) なるほど、長く説明してるということは簡潔ではないということですか。

谷口:

ダラダラ説明しても、周りの人が「何か言ってるけどよくわからん」という感想を持つ。それでは伝わらないということは、「箇条書き」みたいな形で伝えるほうがまだわかるんだろうな、みたいな感じです。

G:

キャスト説明会のほかに、スタッフの人たちへも伝えたりするんですか?

谷口:

それは普通の打ち合わせに入っちゃうと思います。脚本打ち合わせとか、美術打ち合わせとか。「revisions リヴィジョンズ」では、脚本打ち合わせの段階から平川さんに居ていただいて、主要メンバーは各演出打ち合わせやコンテ打ち合わせ、通し読みとかのポイントで立ち会って、できるだけズレがないようにしてもらえたのでありがたいなと思っています。

G:

谷口監督は2008年の日経ビジネスオンラインのインタビューの中で「私とスタッフの対等な力関係のバランスが崩れると、結果的に、送り手のほうがお客さんよりも上に立っているように、お客さんには見えてしまうかもしれない。だから、私にとってとても大事になってくるのは、私に対してノーと言ってくれる人をいかにしてそろえるかなんですよ。(中略)ポイント、ポイントの関門でノーと言ってくれる、もしくは私と対等に話をして下さる人をどう配置するか。」と答えておられます。今回も「ノーと言ってくれる人」は意識して揃えたのでしょうか?

谷口:

今回、それをどうしようかなと思っていたんですよ。そうしたら、いい意味で白組さんがその役割に立ってくれたので、良かったなと。

G:

白組さん自体が。

谷口:

まさに仰るとおり、そこのバランスをどうしようかと気にしてた企画ではありましたから……。これはもうしょうがないんですけども、ある程度キャリアを持ってきたりすると、スタッフからお客さん扱いされちゃうというか……。

G:

お客様扱いというと……?

谷口:

誰も何も言わなくなるんですよ。「ハイハイ、お言葉の通りに」みたいな。それは良くないんですよね。良くないから……これから話すことってコレ、記事になると俺のマイナスにならないかな?(笑)

G:

(笑)

谷口:

白組さんに「スクライド」を作ったときのスタッフさんがちょっと入ったらしいんですよ。「スクライド」のときの私は、今だとNGな暴力行為とか色々やった時期がありまして……。というのも、あの時代、私はまだ監督を始めたばかりの「誰も谷口の言うことなんか聞きはしない」という時期で、スタッフも私よりも年上の人がほとんどだったので、強引に首根っこつかまえてでも「言うことをまず聞け、そこから始めろ」とやらなきゃいけない状態でした。スタジオに入ったときに、前の監督の作品のポスターを全部剥がすことを最初の仕事にしたぐらい強権を振るいましたから。そうしないと誰も私のことを聞かないから。スタジオで「監督」と言えば私のことじゃなくて、私の前の人のことを指してた環境だったんです。

G:

なんとまあ……。

谷口:

私よりも年下のスタッフが増えて、無理してそんなことをやる必要がなくなると、ディレクションの仕方も違ってきますよね。

G:

白組さんからは「それは監督、ダメですよ」という明確な「ノー」はありましたか?

谷口:

作ることのできるCGテイストに関して「コレが多分限界!」とか「スケジュール的にそろそろヤバいと思うので手伝って欲しい」とか、そういった話は来ました。やっぱり、なんだかんだ言っても現実的なものが一番強いです。

G:

同じく2008年に行われたインタビューで、「作るにあたって、まず最初にやったのはリサーチだったんです。今のお客さんが望むものは何か、彼らの心の在り方は。それは自分たちが10代だった頃とどう違っているのか。最初は、若い人に支持されている映画や、テレビ番組、舞台、小説を見ていたんですが、作品を分析しているだけではある一線以上は分からなくなってしまって、それで学校の先生に取材してみたんです」というお話があって、このあともリサーチを事前にかなり行うという旨が続くんですけれども、「revisions リヴィジョンズ」ではなにか事前リサーチはやりましたか?

谷口:

一般の人に向けての形のものが多かったので、そういう意味でのリサーチをする必要はなかったですかね。そのインタビューで触れられているのは「コードギアス 反逆のルルーシュ」のことで、その時はリサーチをベースにしてましたけれども、あくまで自分の感覚を確かめるためというか、それ以前からリサーチをほとんどしてないんです。もちろん、時代の空気感やその作品に関わる勉強はしますが、お客さんが喜ぶかどうかのリサーチに関してはいろいろなプロデューサー側のほうに頼んで「今はどのへんの作品ですか」とだけ聞いて、その辺の作品を見たらだいたいそれでおしまいです。その作品は売上ではなく別基準ですけど、そこは企業秘密ということで。

G:

今回、作品にまつわることで勉強したことは何かありますか?

谷口:

「revisions リヴィジョンズ」では普通のドラマを見直したというのが多かったですね。SF要素のある作品とかで、「どのあたりまでお客さんはついてこられるのか」とか「あのSF作品はどこで失敗したのか」とか。失敗例というのはどこまでがダメだったのか、勉強になります。それとか、CGアニメ映画を見て「予算がないからここまでしか動かせない」というのがわかるけれども、じゃあ「それはお客さん的にはどうだったんだ」とかそういうところを調べたりしますね。

G:

過去の作品にまつわるインタビューで「物語構造」を事前に考えると語っておられます。「コードギアス」についてのインタビューで、「『普遍的な物語構造』として見出したものはどんな要素だったのですか?」という質問に「『反逆のルルーシュ』篇に関していえば、社会的に虐(しいた)げられている主人公がなんとしても自分の居場所を確保しようとする。そのために必要であれば世界を滅ぼしても構わないくらい頑張るのだというが大きな柱で、ここは絶対にズラさないと決めていました」と語っておられますが、「revisions リヴィジョンズ」でもこうした部分は押さえて作られているのですか?

谷口:

はい。ただ「どういう物語構造か」というのは「起承転結はこうです」と大きな意味でのシリーズを説明することになるので、そこは「見てのお楽しみ」ということで(笑)

G:

ヒントというのも変かもしれませんが、構造としては変わったものなのですか?それとも普遍的な構造ですか?

谷口:

私は普遍的なものが一番強いと思ってます。変わった構造のように見える作品でも、その根っこの部分はほとんど普遍的な構造によって成り立ってると思っているので、「普遍的で良い」と思っています。

G:

1話では主人公があまりにもすさまじい人物像で「これはえげつない……」と思っていたのですが、構造としては普遍的であると。

谷口:

そうです。普遍的じゃない要素は、私の中でいくと何らかの思想的、もしくは哲学的主義主張をしたいとかですね。作品自体にそういった主張がない限りは破綻しますよ。全てにおいて「作品というのは普遍的なものに落ち着かねばならない」と思ってるぐらいです。

G:

ティーチインのときに「『revisions リヴィジョンズ』はドラマである」と仰っていたのは、そういうイメージなんですかね。

谷口:

私自身が見てきた中で、私が捉える構造から外れて受けている作品というのはないですから。普遍的なものというのは「若い男の子と若い女の子の愛は大事だよね」でも「お父さんお母さんを大切にしましょう」でも「友情」でも、あるいは「未来に向かって前進しようとするその意欲」とかでもいいんです。でも、やっぱりなんだかんだで、そういったところに帰結するんですよね。

G:

「revisions リヴィジョンズ」も、最後まで見るとそういう普遍的なものが見えてくると。

谷口:

そうですそうです。

G:

なるほど。今回は長時間ありがとうございました。

「revisions リヴィジョンズ」は2019年1月からフジテレビ系列「+Ultra」枠で毎週水曜日24時55分から放送中。Netflixでは2019年1月10日(木)から全話一斉配信が行われています。ほか、関西テレビ、東海テレビ、テレビ西日本、北海道文化放送、BSフジでも放送されています。

続いてはアニメーション制作を担当した白組のスタッフの方々へのインタビューです。

「リヴィジョンズ」を新たな代表作にするべく谷口悟朗監督と作品に取り組んだ制作会社・白組のスタッフ陣にインタビュー - GIGAZINE

©リヴィジョンズ製作委員会

・関連記事

普通の女の子が出る王道アニメを作りたいと谷口悟朗プロデューサーが「ファンタジスタドール」を語る - GIGAZINE

2009年版「ジャングル大帝」を手がけた谷口悟朗監督にアニメ監督の仕事やコードギアスの続編などについて聞いてみた - GIGAZINE

「アリータ:バトル・エンジェル」プロデューサーのジョン・ランドー氏にインタビュー、制作経緯や技術の進歩など色々と聞いてみた - GIGAZINE

「銃夢」の作者・木城ゆきと氏にインタビュー、「アリータ:バトル・エンジェル」映画化の経緯から「銃夢」の奇想天外なストーリーの秘訣まで聞いてきました - GIGAZINE

・関連コンテンツ