HDリマスター版で復活した名作音ゲー『パラッパラッパー』生みの親・松浦氏が語るパラッパ誕生秘話

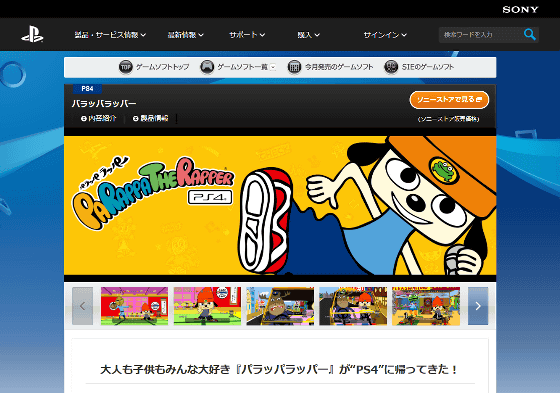

ペラペラに描かれたキャラクター「パラッパ」を操作してクールなラップをキメるリズムゲームの草分け的存在『パラッパラッパー』が2017年4月20日(木)、PS4リマスター版『パラッパラッパー』として帰ってきました。1996年の発表から20年たってもプレイされ続けるという「名作」と呼ぶにふさわしい作品で、ヒップホップやレゲエのトラックにあわせて夢中になってプレイした人も多いはず。

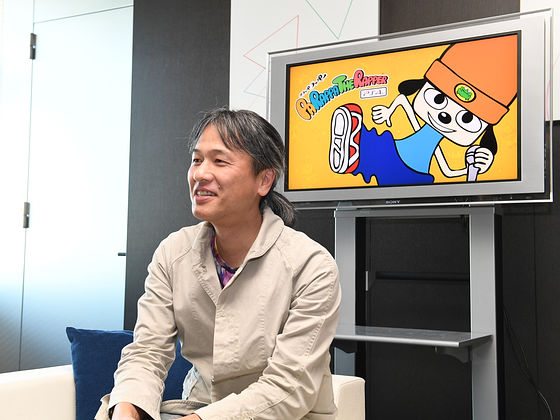

今回はこのゲームの生みの親である松浦雅也氏に『パラッパラッパー』がどのようにして生まれたのか、その魅力の背景に隠れているあるキーワードについていろいろと興味深いお話をロングインタビューでタップリと聞いてきました。

パラッパラッパー | ソフトウェアカタログ | プレイステーションR オフィシャルサイト

◆音楽ユニット「PSY・S」から『パラッパラッパー』が生まれるまで

GIGAZINE(以下、G):

『パラッパラッパー』は1996年12月の発売ということで、もう20年の歴史があります。初めて私が『パラッパラッパー』をプレイしたときには、「ゲームがこんな形で成立していいんだ」ということに非常に感動して、かなり熱中したことを覚えています。当時の松浦さんは音楽ユニット「PSY・S (サイズ)」の活動に区切りをつけられたタイミングだったと思うのですが、どのような経緯で『パラッパラッパー』を作ることになったのでしょうか。

松浦雅也(以下、松浦):

PSY・SはボーカルのCHAKAさんと僕しかいない2人のユニットで、コンピューターを使うことで2人だけなのに全体のアンサンブルが完成するという形態でした。それまでは、たった2人のユニットで音楽が完結するなんてあり得なかったんですけどね。でも、活動を続けるうちに徐々に限界のようなものが見えてきて。そんななかで僕らはその限界を打ち破るためにさまざまな試行錯誤を行っていました。

松浦:

まずそういうことがあって、そして1980年代の最初の頃というのは、とにかく全てのクリエイティブの現場にコンピューターが入って来て、何でもかんでも新しいチャレンジができるという環境、機運が元々ベースにあったんです。

当時、一般的だったメディアはCD、まだDVDが登場するかなり前でしたが、CDに映像が収録できるフォーマットは既にいくつかありました。そういうところから、映像を含んだ商品だったり表現だったりというものが自分たちの周りで徐々に広がっていきました。

G:

それは、当時のCD-Vみたいな形のものですか?

松浦:

そうです、CD-Vもありましたし、ビデオCDもあって、当時のその系統は結構ややこしいですね。音楽だけじゃないインタラクティブな領域が見えてきて、そういうところがやっぱり面白いよね、という感じで進んでいったんです。でも、当時はまだ「ゲーム」という意識はあまりなくて、Mac向けのCD-ROMといった形で、実験みたいなことを一生懸命やっていました。それがまずベースにあって、そんな中でPlayStationというものができるらしいという話が聞こえてきたのですが、「PlayStationってゲーム機なんでしょう?」と思って、ゲーム機だったらどういう作り方をしないといけないとかが全く分からないので、「よく分かんないね~」という感じでその時は終わりました。

G:

最初はそんな感じだったんですね。

松浦:

そうです。で、今でもはっきりと覚えていることがあります。ソニー・コンピュータエンタテインメント (現:ソニー・インタラクティブエンタテインメント (SIE)、以下SCE)はもともとハードウェアメーカーのソニー出身のスタッフさんが半分、当時のCBSソニー (現:ソニー・ミュージックエンタテインメント)出身のスタッフさんが半分というハイブリッドカンパニーだったんですが、その中でCBSソニー側の人たちの情報で「”PlayStation“というのが出るよ」という話があって、ソニー御殿山テクノロジーセンターに行ったところ、当時ソニーの会長だった大賀典雄さんが壇上に登られて、「本日は私どもの企てにご賛同いただきありがとうございます」と挨拶されていて。そこでPlayStationの実物を初めて見ました。

最初はそんな感じで、なかなかPlayStationで何かできると思っていなかったんですが、ちょうどPlayStationが100万台ぐらい販売する頃に、「音楽の側からできることもあるんじゃないか?」という話が出てきて、企画を考えて持っていったのが『パラッパラッパー』だったんです。できるかどうかの確証もあまりなかったですし、非常に信ぴょう性の薄い企画書を書いていました。企画を持っていったのはこのタイミングでしたが、本プロジェクトに関わる色々な動き自体は、もっと前からありました。

G:

それが今や歴代PlayStation作品の中でも代表的なゲームになって……

松浦:

まぁ、それは結果論なので、当時は全く想像できていなかったですね。

G:

いろいろなインタビューを拝見していますと、松浦さんはすごくインタラクティブにご関心があると理解しています。やはり、この『パラッパラッパー』というのも単なるゲームだけではないというか、音楽とゲームのインタラクティブな部分がテーマのようなものなのでしょうか?

松浦:

PSY・S時代にやっていたことの限界というか、自分で行き詰まりを感じた部分がそこなんです。PSY・Sが「打ち込み」の音楽だったということもすごく影響しているのですが、それは「なぜ同じことを繰り返しているのか」という感覚なんですよ。レコードを作る時に、もちろん何か完成させるのは当然なんですけど、そうやって作った後にツアーに出ると、そのレコードで表現されているものと同じようなものを再現することになります。すると、お客さんも手拍子をしたりして楽しんではくださるけれども、もっと踏み込んだ楽しみ方があるんじゃないかというのが疑問としてあったんですね。

そういう試行錯誤の中で、一切打ち込みをやめてほぼ100%バンドで演奏するとか、そんなこともやりました。でも、それは自分にとっての答えではなかったようで、ある時にふと思ったのは、「お客さんに演奏してもらえば良いじゃないか」ということだったんです、自分で演奏するのではなくて。そこからインタラクティブオーディオというか、インタラクティブミュージックみたいなものの中に、自分の表現の将来性があると感じました。その背景には、カラオケみたいな形で聴くだけではなくて音楽に積極的に参加する、という楽しみ方が少しずつ大きくなってきた時期だったこともあります。それに自分なりに対抗というか、アダプトしていくためには、ただ聴くだけではダメなんじゃないかと思ったんです。

G:

PSY・Sのライブの映像を拝見すると、ダンサーを取り入れたりされていますよね?

松浦:

そうですね。ただ、そういう試行錯誤が逆にすごい負担というか、良い意味でも悪い意味でもボリュームがすごく重くなってしまった、その最大の理由は、僕が音楽を打ち込みで作っていたからなんです。打ち込みで作ったがために、音楽の動かない部分がすごく大きくなってしまって、本来のライブ活動だったら自然に表現されるものの何かが決定的に欠けてしまっていたんです。その「欠けている」とみんなが感じているものを別の何かで補わないといけないということになって、「それは舞台装置なのか?」「ダンスなのか?」「ミュージカルみたいな展開なのか?」という、そういう試行錯誤はかなりやりました。それはそれで勉強にもなったし楽しい部分もあったんですけれども、僕にとっては元の表現であるレコード音楽というか、その部分が固定される段階で、その固定度があまりにも高すぎるというか、頑なすぎるという部分が自分にとっての表現の1つの限界だったんです。

G:

それに対する答えが、インタラクティブということだったんですね。

松浦:

はい。

◆「インタラクティブ」であること

G:

過去のインタビューで話されていた内容だと、『パラッパラッパー』以前のインタラクティブなゲームには教材的なものがすごくたくさんあって、でもどれもあまり面白くなかったということがありますね。その辺りを踏まえて『パラッパラッパー』を作る、それに対する松浦さんの答えというのはどういう考え方で作られていたのでしょうか。

松浦:

当時、僕はコンピューター雑誌の連載をやっていて、編集の担当の方が音楽を題材にしたソフトやゲームを持ってきてくれたんですよ。その中に、プラスチックでできたギター型のペリフェラル(入力装置)を使って、画面に出てくるボタンに合わせてボタンを押すというゲームがあったんですが、それが本当につまらなくて(笑)。もう説明のしようがないぐらいつまらなくて、「なぜこんなにつまらないんだろう?」というのが、『パラッパラッパー』を作っていく上での1つのきっかけになったような気がします。ゲームということになるのかはわからないのですが、インタラクティブな体験の中には、プレイヤーが「没入できる要素」が絶対に必要不可欠なんだなということを強く感じました。

G:

今回お話しをお伺いするまで、『パラッパラッパー』については単純に「楽しい」と思っていたんですが、今回、 いろいろと資料をリサーチしたり、今こうやってお話を伺っていると、確かに「インタラクティブ」なんだと思うようになってきました。他のゲームと異なるのは、『パラッパラッパー』の場合には音楽があって、音楽にあわせたプレイの採点によって再生されるBGMが変わったりとか、同じボタンを押しても違う言葉が出てきたりとか、私はその辺りが1つのキーワードなのかなと思っています。

松浦:

それもあるとは思いますが、やはり20年経って思い直すのは、大きな要素の中の1つには、まずキャラクターとストーリーがあると思います。キャラクターが示している「誰でもウェルカム」な感じというのがゲームに入っていく上で敷居を低くする重要な役割を果たしているという意味で、キャラクターの存在というのはすごく大きいと思います。もう一つはストーリーのモチベーションがプレイヤーに伝わることによって、バイアスが良い意味でも悪い意味でもあり、それによって普通に音楽を聴く、インタラクティブオーディオを体験するだけ、とは違う何かがやはりあったと思います。

G:

『パラッパラッパー』の場合は、キャラクターミーティングのようなイベントも開催されて、全体で1つのカルチャーのようになっている面があると思います。

松浦:

そうですね。僕は自分自身が『パラッパラッパー』を一番良く理解している人間だという自負はあるんですけど、その反面、20年たっても『パラッパラッパー』がどういうものなのかというのは、まだよく分からない部分もあるんですよね。その「分からない感じ」というのは、良い意味で僕の中での『パラッパラッパー』を終わらせない1つの理由にもなっていますし、逆に『パラッパラッパー』の扱われ方みたいなものに自分がきちんとコミットしていないといけないというか、そういう意識の1つの理由にもなっている気がしますね。そんなに楽しい、楽なことばかりではないんですけど、ちょっとした責任感みたいなものはあります。

G:

先ほど少しお話にあった、ボタンを押すと全然違う言葉が出たりとか、ラッパーがやっているようなことをPlayStationのコントローラーで疑似体験できるというのが1つの面白い部分だと思います。それに加えて、トラックの雰囲気や英語の歌詞を含め、ステージごとにキャラクターが出てきて、それぞれの世界観があると思うんですけれども、その辺りの作り方というのはどういう風になっていたのでしょうか。

松浦:

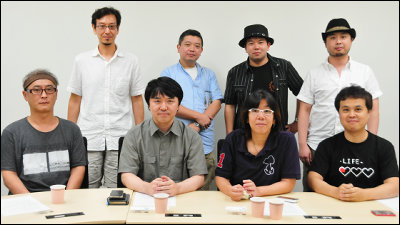

実際の中身の会議というのは、当時所属していたソニー・ミュージックアーティスツの事務所にあった会議室で、シナリオの担当者とラップの歌詞を考える人と僕と、あとSCEのディレクターさんと僕のマネージャーかな、4~5人ぐらいで週一の定例のミーティングを行っていました。そこで「キャラクターはどういう性格なのか」とか、「どういうストーリーの展開なのか」、「そういうときにキャラクターは何て言うのかな」、みたいなことを机の上に模造紙を広げてみんなで落書きしながらとか、そんな感じでディスカッションして考えていました。なので、お話の展開と実際のセリフ回し、あるいはゲームの設定とか、先生の性格、音楽のキャラクター、そういうものが全部同時に決まっていくんですよ。良い意味でも悪い意味でも分業がされていなかったので、みんながみんな同じことを書いているとかそういう無駄はあったかもしれないですが、すごく面白い現場でした。

G:

本当にチーム一丸となって作られていたということですね。

松浦:

ただ、現場は東京と大阪で分かれていました。実はあまり一丸感はなくて(笑)

G:

松浦さんは大阪チームだったんですか?

松浦:

いえ、違います。大阪チームは主に、グラフィックの制作チームですね。

G:

グラフィックこそ海外かなぁと思っていたのですが、違うんですね。なぜあんな海外で作られている様な雰囲気が出てきたんでしょうか。

松浦:

もちろん最初のロドニー(・グリーンブラット)さんのカラフルな世界というかタッチがベースにあるのは間違いありません。二つ目に大きいのは、『パラッパラッパー』の世界の中では、かっこいい人がいないんですよ……少し語弊がありますね、いわゆるステレオタイプの意味でのかっこいい人がいない。

G:

スーパーヒーロー的な?

松浦:

はい。なので、どちらかというと、普通に世の中にいたらたぶん変な人、そういう人がわりとフィーチャーされています。変な人なんだけど、愛らしい人みたいな、そういう感じだったんです。誰かがそういう風にしようと決めたわけではなくて、なんとなくチーム全体に漂っている、みんなで共有しているイメージだったんですよね。それは今考えても不思議だったと思っています。大人感みたいなものもなかったし、子供感みたいなものもありませんでした。男女感みたいなものもあまりありませんでしたね。そういう感じで、みんなが自分たちの感じているバックグラウンドみたいなものから越境しようというエネルギーがすごくて、それが『パラッパラッパー』を作っていく上での1つの原動力だったんだと思います。

G:

では、最初のきっかけのイラストはロドニーさんだったと思うのですが、そのあとの作り込みは特に誰かが率先してされたというわけでは全くなかったと。

松浦:

みんなが率先していたという感じです。

G:

音楽にしても、ポップだったりレゲエだったりいろいろなジャンルがありましたね。

松浦:

音楽は実は最後なんですよ。最初の段階でデモ状態の音楽は出来上がってはいたのですが、あまりにも他のことが大変すぎて音楽にちゃんと手が回らないまま完成まで来てしまって、一番後回しになっていたんです。

G:

全体の、どれぐらいまで音楽は後回しになっていた感じなのですか……?

松浦:

あまりちゃんと覚えていないんですけれども、たしか(1996年)12月に発売したと思うので、その3ヶ月ぐらい前にマスター(音源)が上がっていないと……夏休みのすごく暑い時期に最後の音をいじっていた記憶があるので、8月とか9月ぐらいだったと思います。

G:

それぞれの先生の性格と、ステージのイメージと音楽のイメージが当然あると思うんですけれども、大体どれぐらいの期間をかけて作られていたのでしょうか。

松浦:

最初に計画していたのは、確か全部で6ヶ月間ぐらいでした。それで、実際に完成するのに掛かった時間が、企画より前の実働から合わせると2年半ぐらい(笑)

G:

5倍ぐらい時間がかかったと(笑)

松浦:

全く分かっていませんでしたね(笑)

G:

それはやはり世界観などを含めての制作期間ということでしょうか?

松浦:

そうですね。PlayStationの経験もないし、ゲーム機の開発も経験がないので、全てが手探りでした。

G:

PlayStationが出てからそんなに経っていたんですね。今思ってみればすごく意外です。本当に初期の、最初のPlayStationの時代かなと思っていました。

松浦:

そうではなかったんです。実際に、本当に作りたいというか、普通に作ったらこういうところはこうはしないだろうと思うようなことは、ほとんどそのまま思った形にならないまま完成してしまいました(笑)

G:

そうなんですか?それは例えばどのような部分ですか?

松浦:

ちょっとしたアニメーションの動きだったりとか、もっと手を掛けて丁寧にやれば、もっと良い意味で丁寧に作られたものになる部分はいくらでもあったと思うんですが、全然手が回りませんでした。

G:

これはいい意味で申し上げるんですが、初代『パラッパラッパー』は特に絵のイメージが荒削りだと思っていて、それがすごく私にとっては味がある感じで、世界観だと思っているのですが、必ずしもそれは狙ったものではないと?

松浦:

みんなが、現場が火の車になってしまって、「もう諦めるしかない」という状態になってきて醸し出される不思議な魅力みたいなものがあって、それは止められないというかコントロールも効かないし、不思議なものだったと思います。

G:

では、ハードウェアの性能などの面ではまだまだやろうと思えばいくらでもできると。

松浦:

はい、それはもちろんです。

G:

パラッパはじめ、キャラクターがペラペラになったのは3Dモデリングに手間取ったことが原因の一つだ、というお話しを聞いたこともあります。

松浦:

それはわりと最初の段階の出来事ですね。最初は、「これはやっぱり普通にポリゴンのモデルにするんだよな」と言っていたんですが、どうやってやるかという話になったときに、PSのポリゴンの描画力を考えると、かなりローポリ(ポリゴンが荒い状態)でやらないといけないという話になって。ローポリにするとやっぱり形がカクカクするじゃないですか。カクカクした表面がこのキャラクターのデザインに合うのか、という話になったんですね。

G:

当時のPlayStationで言えば……『リッジレーサー』とか、ああいう時代ですよね。

松浦:

そうです。例えば同じ時期に出たゲームで、代表的なタイトルで言うと『クラッシュ・バンディクー』はPSの性能をすごく引き出したゲームの1つだと思います。でもクラッシュの場合はキャラクターが画面に1人しかいないので工夫もしやすいのですが、開発段階の『パラッパラッパー』はキャラクターが何体画面に出てくるかも分からないので、どれぐらいのクォリティが表現できるのかというのが全然分かっていなかったんです。その中で「ペラペラのままで良いんじゃない?」という話になったということですね。それも何か積極的な様な消極的な様な、非常に不思議なアイデアですけどね。

G:

最初、このペラペラを見たときに、「何でもありだな」とすごく思って。良い意味で「これが許されるのか、これでゲームとして成り立って良いのか」と思いましたし、そういう意味ですごく衝撃的な出来事でした。

松浦:

結構作るのは大変だったらしいですけどね。3Dグラフィックで奥行きの情報を扱う「Zソート」の問題があったみたいです。ペラペラのモデルと言っても背中と正面が必要じゃないですか。だから2つの違うペラペラを重ね合わせた状態になっているんですが、それを一定以上に近づけると、やっぱりどうしても面が抜けてしまうんですよ。

G:

キャラクターが回ったときとかですね。

松浦:

そうです。だけど、離しすぎると今度は2枚に見えるじゃないですか。だから、この加減が難しかったらしいです。

G:

そういうものなんですね、1枚で両面付けられるのではなくて。

松浦:

それは、PSでは多分できなかったんです。あとになってできたかもしれないけど。

G:

そのあたりが、当時のハードウェア的に苦労された部分だと。

松浦:

そうですね、グラフィック的には他にもすごく色々苦労されていました。

『パラッパラッパー』がポップでクリアに! PS版とPS4R版の比較動画をお届け!! - YouTube

◆音楽面での試行錯誤の数々

G:

音楽的にもそういった苦労はあったのでしょうか。

松浦:

音楽的に苦労したことは……あまりにも苦労しすぎてどこから話して良いか分からないですね。

G:

例えばですが、バックで鳴っている音楽は、複数の音源を同時にマルチトラックで再生して、プレイの判定ごとに音量バランスをミキサーで調整するという形なんですか?

松浦:

その辺りは僕らがPlayStationネイティブではないバックグラウンドだったことの1つの例なんですけど、それは「CD-ROM XA」というフォーマットの中でできる1つの機能を使っています。CD-ROM XAでは、1つのトラックの中に複数のトラックをインターリーブ (不連続的に) して書くという手法があって、それを使って「COOL」と「GOOD」と「BAD」と「AWFUL」用の4つのトラックを、1つのデータの中に入れています。1つのデータを読んでいるんだけど、それを1つずつ繋いで再生し、いらないものを消すということをやっているので、リアルタイムでバッと切り替わります。

G:

それぞれの採点ごとに違うトラックが用意されているということですか?

松浦:

そういうことです。

G:

そういうやり方なんですね。マルチトラックはハードウェア的にはできていなかったのでしょうか。

松浦:

あ、だからそれをマルチトラックと言えばそうとは言えるかもしれないけど、1度に1トラックしか再生できません。

G:

なるほど、そのツーミックス(2mix:ステレオ音源)がプレイの評価レベルごとに4つあって……

松浦:

いや、それもツーミックスでやるといろいろと問題があったので、最終的にゲーム中はモノラルになっていますね。

G:

そうなんですか!

松浦:

はい、『パラッパラッパー』はゲーム中モノラルなんですよ。理由はCD-ROM XAの切り替えのタイミングで、ステレオにしているとLR音源データの変なゴミみたいなのが「ビチッ」と鳴るというもので、結構大変なんです。

G:

モノラルだったんですね……

松浦:

それも試行錯誤の結果でした。

G:

今はもうPSが家にないので、オリジナル版は今回プレイできなかったのですが、今でもモノラルなんですか?

松浦:

今回のリマスター版はステレオになっています。あと、そのインターリーブを切り替えるときにも微妙な隙間が開いて無音になったりするんですよ。プレイするときに、1回BADとかAWFULにして、そこからGOODに上がるときとかによく起こるんです。でもその無音がすごく気持ち悪いので、プログラマーさんから「何か良い方法がありませんか?」と相談されているときに、たまたま「よく鳴る紙楽器」という本を読んでいて(笑)。本を切り取って紙笛などを作るという本だったんですが、その「ピュッ」という笛の音を録音したやつをそこにはめたらすごく上手くいって、BADからGOODなどに上がるときには必ずその音が鳴ります。

G:

そういえば鳴りますね!あれは生録音なんですか?

松浦:

そうです。

G:

紙笛を?

松浦:

はい、僕が作った紙笛の音ですね(笑) すごく手作りな感じなんです。

G:

そういった録音はどこでされていたんですか?

松浦:

『パラッパラッパー』は全部宅録です。曲を作った人間は全部で4人か5人ぐらいいるのですが、声を録音するときにはニューヨークに行って少しスタジオを使いましたけど、それ以外は僕も含めて全て宅録です。

G:

では、ドラムとかも全部打ち込んで?

松浦:

ドラムは……ニューヨークに行ったときにも録音しましたけど、ほんの一部です。ドラムはほとんど使われていないんじゃないかな。ドラムは録音しましたがあまり上手くいかなかったので。

G:

ちなみにどういった環境(レコーディングシステム)で宅録されていたんですか?

松浦:

自分の環境しか把握してないのですが、僕はその当時はDigiDesign Pro Tools 2.0の環境でした。

G:

2.0!?かなり前の話ですね……20年前ですもんね。

松浦:

ひょっとしたら1.xかもしれない、何か2.0になると喜んだ記憶があります。でも、本当にすごい使えなくて、ひどい音でした(笑)

G:

他のクリエイターさんの間では、データでやりとりして制作されていたんですね。

松浦:

そうです、当時はMOディスクでやりとりしていました。

G:

懐かしいですね~!「容量600MB」みたいな。

松浦:

そうそう。大量にやりとりしていました。

◆『パラッパラッパー』とPlayStation、そして「世界のパラッパ」になって感じたこと

G:

私は、『パラッパラッパー』の勢いというのは、PlayStationが100万台を突破して、みたいな勢いにすごく乗っている感じがして、ペアになって大きくなったぐらいのイメージがあります。

松浦:

SCEさんはそう思っていたかもしれませんが、僕らはそんなことは微塵も考えていませんでした。最初に半年ぐらいでできるかなと思っていたら結果的に2年半になっている様な現場ですから、完成するかどうかもあまり確信がありませんでしたし、実際に出来上がって発売になるまでの間にいろいろなプロモーションのミーティングとかもしたのですが、当時『パラッパラッパー』をゲームだと言っている人はほぼ皆無でしたし、当然最初にリリースされたときのイニシャルも数万枚ぐらいでした。そのときは既に『リッジレーサー』はリリースされていて、『ファイナルファンタジーVII』はまだでしたが、名だたるヒットタイトルがたくさんある中で、イニシャル数万枚というのは、小さな存在だった筈です。それでも、僕ら的には出ただけでも嬉しいような感じで、数字のことなんか全く何も考えていない状態でした。だから、PlayStationの中での位置なんて全く考えていなかったです。それは半年ぐらい経ってもそうでした。

G:

PlayStationのCMでは、クラッシュ・バンディクーと一緒にメインキャラクター的に扱われたりもしましたよね。

松浦:

CMがたくさん放送されるようになったのは、それも半年後ぐらいだったかもしれないですね。結果的に丸々1年ぐらいかかって、やっとミリオンになりました。何かすごく面白かったですね。僕らがPlayStationの中心にいるとは1回も思ったことはなくて、ずっと端の方にいると思っていたんですが、気がついたらだんだん真ん中の方に来ていて、朝のラッシュの地下鉄じゃないですけど、そんな感じの印象です。

G:

今や世界中にファンがいて、なかなか無いケースだなと思います。

松浦:

表面的に見るとそういう風な良い部分ばかりが見えると思います、実際にはそんなに易しいことではなくて。いろいろな難しい問題というか課題というか、いろいろなことが『パラッパラッパー』の周辺にあって、そのことによって僕の考え方に大きな変化を余儀なくされた部分もあります。自分の背筋が伸びたというか、『パラッパラッパー』を最初に作ったときはとにかく何とか現場に仕事を回そうとか、面白いと思えるものを作れれば良い、「その日の晩ご飯何食べる?」みたいな印象に近くて、「とりあえずおいしければいいじゃん」というぐらいのことしか考えていなかったんですよね。

実際に作ってみると、それがもたらした影響というのは自分が想像するよりもはるかに大きくて、そのことに自分がストレートに向き合う必要がある気がしました。ゲームの世界で活動していく上で、このことが自分にとって重要な背骨のような存在に気づけたかもしれないのは逆にラッキーだったと思いますし、『パラッパラッパー』をきっかけにいろいろなことを勉強する様にもなったので、良いことだったなと思いますね。『パラッパラッパー』のおかげです。

G:

『パラッパラッパー』を経験されて、松浦さんなりの、音を使ったゲームの成功の法則みたいなものはありますか?

松浦:

ないんです。でも1つだけはっきり言えることは、先ほどの延長ですけれども、みんなが自分たちの持っているスキルをただ机上に載せるのではなくて、みんながそこから越境しようとしていたエネルギーみたいなものが『パラッパラッパー』の大きなリソースだったような気がするということです。

だから、自分が『パラッパラッパー』以降にものを作るときに必ず自問自答していることのひとつは、「手ヌルいことをやっているんじゃないか」ということです。『パラッパラッパー』のときと同じように、あるいはそれ以上に自分にとってのチャレンジになっているかどうかということは常に考えています。そうしないと、自分も面白くないんです。

G:

最初からすごく成功されただけに、そのあともいろいろなご苦労があったと思います。その辺りを今振り返っていかがでしょうか。

松浦:

こんな風に、20年後に振り返ると思っていなかったからなぁ……これ自体が想定外と言えば想定外なんです。だから、なかなかまだ分かっていないこともありますが、お客さんがどういう風に感じてくださるかということに、これからも影響されていくでしょうし、それが自分を動かす唯一無二の原動力と言っても良い気がします。

G:

なるほど。『パラッパラッパー』というゲームの存在はやはり松浦さんにとってかなり大きなものですか?

松浦:

あまりそれを認めたくないんですけどね(笑) ゲームクリエイターとしては格好悪いことですから。

G:

そうですか?

松浦:

そう思わないですか?少ない成功例しかなくて(笑)それはもう仕方が無いというか、現実がそうなので。

◆「音楽ゲーム」はどうあるべきか

G:

松浦さんのお考えとは逆かもしれませんが、こういった音を使ったゲームの中で、『パラッパラッパー』はすごく草分け的存在だと思います。今でも第一線でリズムアクションゲームに携わっておられると思うんですけれども、当時の『パラッパラッパー』で作った音楽ゲームと、今の音楽ゲームを見ると、その辺りはどういう風に進化してきていると考えられていますか?

松浦:

言ってしまうとアレなんですが、あまり進化していないのではないでしょうか。

G:

そうなんですか!?

松浦:

あまり進歩していないと思っています。この間、お子さんが産まれたばかりのお母さんと話していて、1歳ぐらいでまだ全然話もできないし、やっと1人で立ち上がれるようになったぐらいのお子さんがいきなり何か言葉にもならない声を出しながら、足で地団駄を踏みながらリズムを取っているらしいんですよ。なぜ人間が、こんな誰も教えていない、テレビで見たものの模倣とも思えないリズムをいきなり取り出すのかとすごくビックリしたと話されてたんです。人間にとってリズムというのはDNAのすごく深いところにあって、リズムゲームというのはそういうところに訴える力があるから、これだけいろいろな人がいろいろな方法で楽しめる様になったんだろうな、というのは何となく思いますけどね。

『パラッパラッパー』の音楽の表現は本来自由なんです。採点はするし、点数がすごく高くなることを目指してプレイしてくれても良いけど、点数は低くても自分的にはすごくクールなプレイができたというようなことが、その人にとってのプライドというか自慢になって、それがプレイのやりがいになっても全然良いと思うんですよね。音楽や表現というものが本来持っている自由さみたいなものが、音楽ゲームの中ではもっと尊重されていいと良いと思うし、そう考えると今の音楽ゲームはあまりにもメカニックすぎて、100点満点を目指すための音楽ゲームというのは正直つまらないなと思っていますし、「なぜそんなにリズムに固執するの?」とも思います。

DNAの深いところにリズムがあるというのが事実だとしても、音楽の要素の中にはリズム以外の部分もすごくたくさんあるわけですから、そういうところにもっと新しい音楽ゲームの可能性を見いだせる部分が必ずあるはずなんですけど、音楽ゲームに関わっている人たちがそこを一生懸命やっていないと思うので、もっと自分も含めて頑張りたいと思いますね。

G:

リズム系ゲームの多くでは、リズムの枠に「当てていく」感じのゲームが多いと思うんです。でも、『パラッパラッパー』の場合は、パラッパを操作して「当てる」んですけど、そこに「音楽」があるような気がします。それはおそらく、同じボタンでも押すたびに違う単語を話したりだとか、「ウンジャマ・ラミー」だとギターの音が鳴ったりする部分が理由なんだと思うんですけれども、そこが私は他の音楽ゲームとは違うところなんじゃないかなと思っています。音楽を演奏している様な気持ちになれるというのは、『パラッパラッパー』が一番かなと思います。

松浦:

ありがとうございます。

G:

その辺りが冒頭で仰っていた「オーディエンスに演奏してもらえば良いじゃん」というところなのかなと思っていま納得しました。

松浦:

何か、自転車に乗れる感覚みたいな感じですかね。ゲーム業界ではよく使われる例えかもしれないんだけど、音楽を演奏できる感覚みたいなのがあって、そういう部分をもっと音楽が演奏できない人たちにも楽しんでもらえたら良いのにな、というのはあります。それが他の音楽ゲームやリズムゲームで感じられることもあるんですが、そんなに多いわけではないです。

G:

最近の音楽ゲームだと、場合によっては凄技・神業を披露する、みたいな形になっているものもありますよね。

松浦:

考えて作られているんだろうなとは思うんだけど、僕が一番音楽ゲームで残念だなと思うのは、「自分のプレイが鳴っている音楽に影響しない」ということなんですよ。

G:

なるほど。

松浦:

よく開発の現場とかでも言われることなんですが、「プレイヤーは格好良い音楽が聴きたいんだから、自分がミスしたことによって、その音楽が格好良くなくなったら嫌じゃん」と言われてしまうんですよ。それは理屈としては全然理解できるけれども、その議論になってしまうと、僕的にはもう音楽ゲームではないんです。

G:

だから『パラッパラッパー』の場合はプレイがしょぼくなると、トラックもしょぼくなっていくと(笑)

松浦:

少なくとも、自分が入力した音によって効果が出る、音が出たことによって評価がある、評価されたことによって全体のアンサンブルに影響がある、これは普通のバンドなどで演奏していて実際に起こる変化と同じです。これが「音楽の有り様」だと思うのですが、「何があっても格好良い音楽」を聴かせないといけない、みたいなものに全部引っ張られてしまうというのは、根本的な発想の間違いだというのはすごく感じます。そういうのは音楽風ゲームだと思いますね。

語弊があるかもしれませんが、どんなに格闘ゲームをがんばってプレイしても、自分のコントロールしているキャラクターがケガをしたり、手足が外れたりすることがないというのと同じような話です。でも、実際の世界だったらそういうことがあるんですよ。そういう要素がない状態で行われている格闘みたいなものに、何かリアルの世界にある真剣さが、ある、ようで、ない、そういうギャップが気になりますね。

G:

それはいわゆる「没入感」みたいなものですか。

松浦:

そうですね。ゲームの表現の中の残酷さとか、そういうものはいろいろと考えさせられることがあるのですが、逆にそういう残酷さみたいな表現の部分を矮小化することによって、何か重要な体験を失わせてしまっているということもわりとある気がします。

G:

今お話ししていると、長年自分が思ってきた『パラッパラッパー』の他のゲームと違う部分がすごく分かってきた様な気がします。

松浦:

ありがたいですね。

G:

松浦さんの作られた「ビブリボン」はニューヨーク近代美術館「MoMA」のコレクションにも含まれているということで、だんだんお話を聞いていると、また新しいものが見たいなという1人のファンとしての思いとしてはあるんですけど、その辺りの見通しは……?

松浦:

それはまだ全然で白紙に近いです。『ビブリボン』に関していえば、『パラッパラッパー』を見た人たちが、「こういうゲームがありなんだったら、もっとこういうゲームもありなんじゃない?」という風にやっているうちにああなったんですよ。そういう意味で『パラッパラッパー』と『ビブリボン』というのはうちの中では対になっている。全然そうは見えないですけど、続編の様な感じなんですよ。

G:

インタラクティブの上では1つの流れなんですね。

松浦:

そうです。でも、想像が付くでしょう?例えば『パラッパラッパー』ではキャラクターがペラペラだったので、このペラペラの表現を押し進めたらどうなるかとやっていっているうちに、線になってしまった(笑)

G:

よりミニマルになったというか、なるほど。

松浦:

ヒップホップを題材にゲームを作ったんだけど、なんでヒップホップなんだという話があって、もっといろいろな音楽が好きな人がいて、でも、そんな全部のジャンルの音楽が入ったゲームなんか作れないという話になるじゃないですか。そうしたら、「じゃあもう自分の音楽を使えば良いじゃん」みたいな話になって、「CDを入れ替える様にすれば良いじゃないか」、「え、どうやってやるの?」そういう感じの話だったんです。

◆新しいものを生みだす「エラー」のカッコ良さ

G:

田中雄二さんが書かれた「電子音楽in JAPAN」の中では、「コンフリクト(衝突)を作り出すことで、その結果としてマルチメディアがあって、『パラッパラッパー』につながっていった」という内容のことを仰っていたと思うのですが、エラーを積極的に取り込むような個性的なエンタテインメントというのが1つのキーワードかなと思いますので、その辺りをお聞かせいただけますか?

松浦:

ちょっと待って下さいね。アーカイブされている発言なので、解凍しますのでしばらくお待ち下さい(笑)

えーと、さっきお話しした、『パラッパラッパー』の中で高い得点を出すためのプレイというのが「格好良いプレイ」かどうかというのが必ずしも紐付かないという話と似ていると思うのですが、「お客さんに演奏させれば良いじゃないですか」という風に考えたのはどうしてかというと、自分が「格好良い曲が書けた、すごく良い曲が書けた」という状態になるきっかけのほとんどがエラーだからなんです。

これ、すごく重要なことで、曲は勿論ある程度書こうと思って書くんですが、何かのフレーズを思いついて、こんな風に展開したら良いな、もっと魅力的になるんじゃないかなと思ってやっているうちは、思った以上、期待以上に驚くような良い曲、面白い曲にならないんですよ。世の中には明らかにストレートな道筋を作って、そのまま完成させてやっているなという人がすごくたくさんいて、よくそれで完成した気持ちになれるなと逆にすごく不思議な気持ちになるんですが(笑)、僕の場合はそれでは満足できず、さらに、やっていく途中で間違っちゃうんですよ、道から脱輪してしまうというか。

その脱輪したときに、脱輪の具合がすごくいいと思えることがあるんです。その面白かった脱輪を形としてまとめていくみたいなことが最終的に自分の表現として魅力的なものになる。100%それだけではないですけど、そのエラーが起こる瞬間というのが、自分が何かと「インタラクションした!」と思える瞬間なんですよ。

G:

確かにそれも1つのインタラクションですね。

松浦:

それをあとでレビューしてしまうんだけど、レビューしたのは実は本物ではなくて、「再現」ですよね。再現したことによってエラーは成形されてしまうんだけど、実はエラーが本当に格好良いのは、エラーした瞬間だけなんですよね。そこがインタラクションじゃないとダメだと思ったんです。音楽ができないお客さんがプレイしたら、まず上手にはできないかもしれませんが、その上手にできない人がエラーしているという感覚があって、それがすごく楽しいと思えたら、たぶんその人の表現だろうと思うからなんですよね。

G:

松浦さんは「問題が起こったときには、その問題をすごく大きくする」というお話を聞いたのですが、その作り方というのは当時『パラッパラッパー』を作られたときに6人で集まったりしたときも、やっぱりそういう作り方をしていたと。

松浦:

その通りです。

G:

なるほど、それもインタラクションの1つなのでしょうか。

松浦:

そうですね、実際に人間としてコミュニケーションしていること自体がそうですから。その中で自分をみんなで共有しているナレッジベースというか、誰かのものではなくてみんなで共有しているもの。その中に自分のイメージを全投入できる、そういう雰囲気になっているときにすごく面白いものが出てくると思います。それもインタラクティブ感みたいなものですかね。ちょっと上手く説明できないですが。

G:

いえいえ、すごく面白いです。

松浦:

蹴鞠(けまり)とかをやっている雰囲気とか。みんなで輪になって1つのボールを蹴っているんだけれども、そのボールが宙に浮いているときに全員のものになっていて、自分の足元に来たときは自分のものなんだけど、また宙に浮いているときだけみんなのものになっている。その感覚みたいなのが僕の意味するエラーとインタラクティブですね、先のどこかの瞬間ボールは必ず落ちますから。

G:

『パラッパラッパー』はインタラクティブの極みだったんですね。

松浦:

どうかな(笑) まぁ、20年経ってもこういう形でまた面白がっていただけるということは何らかの理由があるのかなとは思いますが、その全てはまだ分かっていないです。

G:

『パラッパラッパー』が出た当時は、それまでになかったゲーム、新しい体験ができるゲームが来たというイメージがありました。

松浦:

僕は当時、こんなものはすぐ古臭くなって、どんどん新しいものが出てきて塗り替えられると思っていましたけど、案外塗り替わらなかったということかもしれないですね。

G:

これっておそらく、まだ8bitの「マリオブラザース」が面白いように、たぶんずっと残るものなんだと思います。ゲームはミニマルではないけれども、体験としてのプリミティブというか、ベーシックの部分はこの時点でできていたのかなという気がすごくします。

松浦:

でもやっぱりこういうプラットフォームがPS、PS2、PS3、PS4と新しくなってきて、本来であればそのままアップーコンバチブルなわけではない環境なんですが、こうやってソニーさんがずっと商品として出し続けてくださるというのはすごくありがたいなと思います。これは音楽の世界ではあまりないことです。

G:

そうですよね。

松浦:

音楽の世界はずっと維持されてしまうのが普通ですが、ゲームの世界ではなかなかないことなので、ありがたいことだなと思います。

G:

音源は当時の音源のまま使っているんですか?

松浦:

そのままです。

G:

音源を作る際は、まずステレオにミックスしてから、次にモノラルにダウンミックスしてゲームに収録、という流れで作られていたのでしょうか。

松浦:

いえ、違います。『パラッパラッパー』は一度、PSP(プレステーション・ポータブル)版を作ってるんですけど、その時に「これ、モノラルのままだとアレですから、せっかくなのでステレオにしましょう」と言って、そこで擬似的にステレオにしたんです。それがそのまま使われている感じです。ちなみに、すごく細かいことを言うと、『パラッパラッパー』はサントラもあるのですが、サントラのCDの方はステレオになっています。

G:

そうですよね、私はサントラを持っているので。

松浦:

でも、それも不思議な方法でステレオにしているんです。ソニー・ミュージックの信濃町スタジオで、スタジオのラージモニタースピーカーで再生して、マイクで録音したんですよ。

G:

えーっ!そんな方法で!では、音源自体はモノラルということなんですね。

松浦:

そう。

G:

ビートルズの「イエローサブマリン」アルバムのリミックス版じゃないですけど、ぜひイチからステレオでリミックスしてくださいよ(笑)

松浦:

やる気無いです(笑)だって今からいじってもその雰囲気にならないですもん。

こんな感じで、予定の時間をオーバーしてインタビューは終了。当時のクリエイターが持っていた「勢い」のようなものがそのまま残されたリマスター版『パラッパラッパー』は、各ステージのアニメーションが最高4K画質で再構築されており、ゲームの内容はそのままに現代のクォリティにスープアップしたバージョンになっています。

『パラッパラッパー』ローンチトレーラー - YouTube

PS4版『パラッパラッパー』はダウンロード版とパッケージ版がラインアップされており、ともにメーカー希望小売価格は1944円(税込)となっています。ちなみにAmazonでは約20%OFFの1500円前後で購入することが可能。

Amazon.co.jp: 【PS4】パラッパラッパー: ゲーム

なお、ダウンロード版を2017年5月7日までに購入した場合には、PlayStation Networkで使えるパラッパたちのアバターセット6種類が提供されることになっているほか、PS4向けには、パラッパたちが住むパラッパタウンをモチーフにしたPS4用テーマ「パラッパラッパー パラッパタウンテーマ」も216円(税込)でリリースされています。

・関連記事

人間サイズのPS4コントローラー「デカコントローラー」でリマスター版としてよみがえった「パラッパラッパー」をプレイしてみた - GIGAZINE

「日本のゲームが持つ問題点」や「開発における日本とアメリカの明確な違い」を最前線にいる当事者がハッキリと語る - GIGAZINE

PSVRで猛スピードで疾走しながらリズムアクションを極める新感覚の音ゲー×レーシングゲーム「THUMPER」レビュー - GIGAZINE

音ゲーを人間に不可能な速度で高速プレイする自作ロボット - GIGAZINE

・関連コンテンツ