「『世界』を描かないと『片隅』が見えてこない」、映画「この世界の片隅に」片渕須直監督インタビュー

2016年11月12日にアニメ映画「この世界の片隅に」が公開されます。原作はこうの史代さんが「漫画アクション」で2年にわたって連載していた漫画で、監督は「BLACK LAGOON」「マイマイ新子と千年の魔法」の片渕須直さん。制作にあたってはクラウドファンディングプラットフォームMakuakeで有志の支援を募り、3374人から3912万1920円を集めたことでも知られる作品です。

片渕監督がその制作にあたって、非常に丹念に資料にあたっていることはWEBアニメスタイルに連載されたコラム「1300日の記録」、およびその続きであるMAPPA公式サイトのコラム「すずさんの日々とともに」からうかがい知ることができますが、実際に片渕監督がいかにしてこれほど見事な「漫画原作のアニメ映画化」を成し遂げたのか、その詳細を伺ってきました。

11月12日(土)全国公開 劇場用長編アニメ「この世界の片隅に」公式サイト

http://konosekai.jp/

片渕須直(@katabuchi_sunao)さん | Twitter

https://twitter.com/katabuchi_sunao

GIGAZINE(以下、G):

片渕監督はかつて「BLACK LAGOON」で漫画原作のアニメ化に挑まれ、今回の「この世界の片隅に」もまた漫画原作の作品です。「漫画原作のアニメ化」というのはそれこそ地上波でも、映画でも、山ほどあるのですが、その多くは原作の持つ魅力をアニメーションの作品として昇華させきれていない様に感じてしまいます。「アニメ化される」という時点でファンがかなりいる作品であるはずなので、そういう既存のファン層の方を向くか、あるいはアニメ化にあたって初見の人を大事にするために分かりやすくするか、その間でグラグラとしてしまっているように思えます。ところが、「BLACK LAGOON」も「この世界の片隅に」も、そういった感じがまったくありません。なぜ片渕監督は、漫画のよさを失わず、ちゃんとアニメとして昇華させることができているのでしょうか。何か、漫画原作をアニメ化するときに「ここは押さえないといけないだろう」という土地鑑のようなものがあるのでしょうか。

片渕須直監督(以下、片渕):

僕は高畑勲さんや宮崎駿さんと仕事をしていたから「オリジナルでものを作りたい」「原作あっての作品で、どう昇華していくか」みたいな話をするスタッフワークの中で育ったんです。例えば大学の時の恩師が池田宏監督なんですけど、池田さんは東映で「空飛ぶゆうれい船」を作るときも、石ノ森章太郎の原作漫画ではヒロインにルリ子という名前があるのに、映画ではヒロインに名前すらなかったんです。「ルリ子と言わないのですか」と聞いたら、「クレジットされているのは『少女』だ」という様なことまでやってしまう訳です。そういう風に映像を作る側のオリジナリティが大事なんだよという土壌の中にいました。

片渕:

少し違ったのは「ちびまる子ちゃん」をやった時ですね。芝山努さんがちびまる子ちゃんの第1シリーズのとき、全くパースがない絵を描いていたんですよ。「原作の中からこういう風に絞り出すとすごく面白いんだな」と思いました。「あれ?これ誰かがやっていたな」と思ったら、これは高畑勲さんが「じゃりン子チエ」の時に既に同じようなことをやっていたんです。高畑さんは「はるき悦巳さんの描く顔は真正面か真横のどちらかで、斜めはないのだ」と言っていて、実際にははるきさんも斜めの顔を描いていることはあるんだけれど、それをやると「はるき悦巳の描いた顔」にならなかったんです。「じゃりン子チエ」では、通りをずっと奥まで描いて、奥の方がボケて白くなって見えなくなるというのを色を塗っているアニメーションでどうやってやるかというのが大事ということも言われていて、「そういうことなのかな」とだんだん分かってきたり……。「ちびまる子ちゃん」の演出家の芝山努さんはやはり卓抜な表現者だと思いますし、高畑勲さんもまた表現する演出家じゃないですか。だけど、演出家として原作を持ってアニメーションを作る時に、表現としてアニメーションの原作の漫画自体の中にあるものを材料にして表現されている、表現主義なんだなと思ったんです。

G:

なるほど。

片渕:

高畑さんは材料から表現をいかに作るかという時に「この原作はこうだから、こう描くとこういう表現になるんだよ。『おもひでぽろぽろ』なら違う表現になるんだ」とやっているんです。これを宮崎さんがやったら全部自分の表現にしてしまうんだけど、そうではなく、目の前に豊かな表現の材料があるんだったら、これを汲み取って、そこから「この作品ならでは」「このときのこの仕事ならでは」というものを作っていく。その方が、表現者としてのアニメーション作りとして面白いと思ったんですよ。

G:

「原作から表現を抽出する」とはまた違うのでしょうか。

片渕:

違うんです。そこを「どう再構成するか」が、我々がどういう表現者であるかが問われている点だと思いました。それでいくと「BLACK LAGOON」はとても洋画的で、台詞回しもアメリカのハリウッド映画的ですよね。そういう作品だったら画面はどうなるだろうか、と。漫画ではこう描かれているけれど、「ハリウッド映画的」というベースがあるなら、「もっとハリウッド映画的にしてしまえばいいじゃないか」と思うんです。ただ、「この世界の片隅に」の、こうの史代さんの場合は少し違っています。こうのさんの絵はすごく独特に、真正面の顔がないんです。

G:

「真正面の顔がない」?

片渕:

真正面顔というものは、1つは、大友克洋さんが日本人の鼻を低く描くために開発したものといえます。もう1つは、ゲームの中でゲームキャラクターがゲームをやっている人に話しかけてくる時に使うものといえます。

G:

なるほど。

片渕:

昔の手塚治虫さんとかは全部「7:3」で描いているじゃないですか。一方でこうのさんは、ご自身の意識がどういう風にあるかは別として、「これは非常に伝統的な漫画の描き方なんですよ」という感じ。ここにこうのさんの表現があると思ったんです。もう一つが、やや俯瞰で見ていることもそうなんですが、それを抽出していったときに、こうのさんの描くキャラクターは少し手が大きく、足も大きいんです。こうのさんとしては、そういう風にデフォルメされているのを見て「そんなつもりじゃないのに」と文句いわれるんですが、その源流へと遡ると、こうのさんは松本零士さんのファンで、滝田ゆうさんのファンでもあるんです。そういうものがないまぜになったところに存在しているのがこうのさんの絵なんです。たとえば、こうのさんが描く女性の横顔を松本零士さんの絵だと一回思ってみると、描けるんですよ。少し垂れ目で、まつげがヒュッて出ている。以前作ったすずさんの真横顔のポスターは、そうやって一回描いた絵をギュッとタテに圧縮しているんです。絵柄に限らず「この人の漫画はこういう由来があってできているんだな」と思って、それを汲み取るのが自分たちの表現なのかなと思っています。それが表現できたということが、自分たちの表現欲を満たしているところでもありますね。

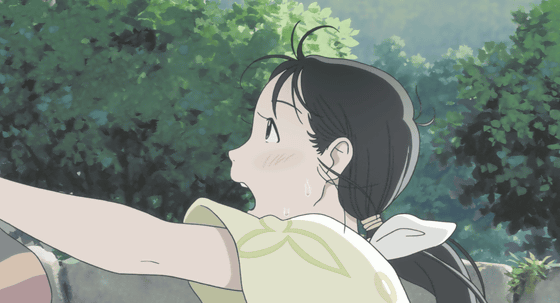

これは話に出たのとは別のカットのすずさんの横顔。

G:

「この世界の片隅に」を試写で見た時に感じたのは「日常を究極の形で描いている」ということでした。現実逃避の正反対に位置するような感覚です。スタンリー・キューブリック監督の「フルメタル・ジャケット」は、当時の戦争に行った人が見るとみんな「戦争時の日常はこんな感じだった」と言うらしいんですが、戦争を体験していない自分でも、見ると「あぁ、こういうのが当たり前だったんだ」と納得する映画です。それと同じように、「この世界の片隅に」を見たとき、同時代を生きたわけではなく体験もしたことがないにも関わらず「きっと日常はこうだったんだな」とすっと納得できました。この、日常という最も「普通」で難しい部分を、こうやって誰にでも「そうだったのだろう」と確信できるように描写できたのはなぜでしょうか。

片渕:

一つは「戦時中」という、一番ポイントとなる要素を「忘れた」んです。戦時中という言葉に囚われた途端に、分かりやす過ぎるのと同時に、戦時中ということで今まで描かれているものがほとんど全て様式化されていると思ったんですよ。つまり「戦時中」という様式ですね。そうではなくて、リアルなところからやっていった方が良いんじゃないかと思いました。たとえば、「戦時中」と言ったときに語られて語り切れないのが「石鹸をどうするのか」とかです。調べてみると石鹸に「一号」「二号」というものがあったとか、洗濯石鹸と浴用石鹸は分かれていたのにやがて区別がなくなってしまったとか、それも不足してその結果、髪が洗えなくなって女学生がオカッパになっていったとか、面白いことがつながってわかってきます。そういう、今まで予備知識として持っていたものをゼロにした上で、ちゃんと描く方がいいんじゃないかと考えました。スケッチブックを取ってみても、スケッチブックの端ってリングみたいなものでとめられていますよね。

G:

よく見かけます。

片渕:

でも「あれって金属だよね、鉄材を供出するとなったらどうするんだろう」と疑問を持ちます。それで当時のスケッチブックが展示してあるところに見に行って、「あぁ、こういう形だったのか」と思うわけです。それから、今の映画のポスターですずさんが履いているのはもんぺかズボンかどっちか分かりますか?

G:

言われてみると、どっちなんでしょう……。

片渕:

これはもんぺで、横が開いているんです。妹のすみちゃんにはズボンをはかせています。そういうところで「当時の女性はみんなもんぺを履いているね」と単純化されないようにしようと思ったわけです。そうすると「こういうのが戦時中なんだな」と言われていた様式は、実は結構違うことが分かってきたんです。

G:

おお。

片渕:

料理をするにしたって「こういうときはここをこうやって切りますよ」とか、お箸を持つ時も今までのアニメーションだとこうやって持ったらこのまま口に持って来ていました。

G:

はい。

片渕:

たけど、実際は持ち直さないと無理だとか、そういうところにどんどん進んでいくわけです。そして、行けば行くほど「こうやって生活感は描けるんだな」ということで、面倒くさい方に行っていましたね。

G:

なるほど。では細かい描写を重ねるというよりは、調べていくと必然的にそうなっていくという感じなんでしょうか。

片渕:

多分、面倒くさくなるというよりは、「今まで様式化していたからこそ簡単に描けていた部分を、一度ゼロにしてしまう」ということです。

G:

「健全な猜疑心」みたいな感じですね。

片渕:

もう、全部疑ってかかります(笑)

G:

資料を調べるのも、それが本当に合っているのか間違っているかというのも調べることになるわけですよね。

片渕:

まさにそうです。「家の中に竈がある」とすると、じゃあその竈の煙突は何でできているのか。ブリキだとしたら「ブリキは鉄材供出でなくなってないの?」ということで調べると、実はアスベストみたいなものだったとか、いろいろなことが分かってくるんですよ。

G:

あはは(笑)

片渕:

そもそも「煙突が屋根から出ている」というのをよく見かけますが、あれは比較的後期のことで、初期の煙突は家の中にあってそこから煙が出ていたんです。

G:

そうなんですね。

片渕:

だから天井が煤けているんですよ。室内のど真ん中の、呼吸する高さのちょっと上で煙突が終わっているというのが文化竈というものだったんです。煙突が上まで伸びているというほうが珍しくて、やがて煙突が屋根を突き抜けるようになったら、今度は煙突と屋根が接触して、火事が発生するようになったとかね。あるいは、作品の中では煙が逆流して、家の中にものすごく煙が充満するから煙をたくさん描かないといけないということが分かります。そういう風に「そうだとしたらこうだよね、そっちの方が本当だ」ということはできるだけ持ち込みたかったところです。

G:

なるほど、「これを調べたらこうなっていたから、こういう描写にしないといけない」という感じなんですね。

片渕:

そう、芋づる式に調べないといけないですよ。冒頭で昭和8年のクリスマスを描く時も、「クリスマス」ということ自体はいいんだけど、クリスマスの飾りはどうなっていたのかという点ですよね。今だったらモールみたいなものを張り巡らせてクリスマス飾りを作るところですが「昭和8年にモールはあったのかのだろうか」と。ちなみに、映画の中には結局出てきませんでしたが、当時もモールはあって、経木でできていました。経木を切ってひねるとたわしみたいになるんですが、それをモールとして飾っていたんです。

G:

全く想像がつきませんが、そんなものがあるんですね。

片渕:

「経木モール」です(笑)。確かに想像はつきませんが、ビニールとかがなければそうなりますよね。そうやって「これがこのときはこういう形だったんだな」というものを見つけていって……釘の頭には編み目のような模様が入っているけど、当時は入っていただろうかとか、一生懸命当時の写真を探して拡大して見たり。

G:

監督の書かれたコラムを読んでいると、その多くが「この資料を調べたら次はこうなって、ああなって」と資料探しがつながっていて、いつ「調べ終わり」が来るのだろうかと思いました。

片渕:

そうなんですよね。「この世界の片隅に」の「世界」を調べているのだから。世界が読めてこないと片隅まで分からないんです。いきなり片隅だけ見てしまうと「周りにこんな世界があるからこその、この『片隅』なんだ」という位置づけができないんですよ。

G:

「この世界の片隅に」ではそれが特に発揮されている感じがしますが、この「周囲のものを全部調べないとそういう感覚が得られない」というのは作品の企画最初の頃からあったのですか、それともやっているうちに徐々に気づいていったという感じなのでしょうか。

片渕:

むしろ、原作の中に種がありますね。たとえば戦艦大和が入港する場面がありますが、原作に「19年4月」と書いてあって、そこから入港した日が特定できて「あぁ、できるんだ!」と思ったんですよ。別のシーンで、晴美ちゃんが「あれが利根」とすずさんに教えるところがありますが、その時に利根が呉にいたかというと、いないんです。つまり、晴美ちゃんは利根ではない別の軍艦を見て利根だと誤解しているんだと分かったので、「間違えるということは、利根に近い形をしている最上がいたのかな」という風になっていくわけです。そういえば、映画の台詞に晴美ちゃんが「今日は航空母艦はおらんね」と言うところもありますが、あれはマリアナ沖海戦で負けて帰ってきた艦隊が呉に入港しているところだからです。

G:

そういうことが分かるものなんですね。

片渕:

だから逆に、彼らは片隅にいて世界が見えていないんだけど、その向こうには大戦争をしている本物の世界があって、それをあの段々畑から眺めているという風に描こうと思ったんです。

G:

今の話を聞いていると、同じ漫画を見ていても読解力のレベルが全然違うんだという感じがします。

片渕:

関連するかもしれませんが、「BLACK LAGOON」原作者の広江礼威さんに会う機会があったとき「これは1995年の話ですよね」と切り出したらすごく喜ばれたことがあります。

G:

え!BLACK LAGOONの舞台は1995年なんですか!

片渕:

そうです。2005年の時点で「これ、10年前ですよね」と言ったら、「そうです、よく分かりましたね」と。

G:

なぜ1995年の話だと分かったんですか。

片渕:

Uボートが出てくる話があったと思いますが、そのときの「○年前」と書いてあるのが現実と合わなかったんです。だから、2005年当時、僕らが生きている同時代よりも、アフガンでソ連が戦争したり、そもそもソ連が崩壊したりという方にもっと近い時代なんですよね。今の話じゃないなら携帯電話がそもそも違って、当時多かった中央で二つ折れになる端末ではなく、ストレート式で通話口の部分だけふたが閉まるようなデザインになるわけです。そうなると作中でバラライカが東京にいて、携帯電話で命令を出したあと端末をパタッと二つ折りに……できれば格好いいんですがそれはできなくて、下だけ閉めることになります。

G:

こうして伺っていると、なぜ漫画原作をうまくアニメ化できているかという質問の答えは「他の人は気づかないから」ということなのかもしれませんね。

片渕:

制作当時の「今」だった2005年ではなく、描くのは1995年なんだと思った途端に「じゃあこういうこともやってやろう」というのが広がるじゃないですか。そういうものが表現意欲だと思うんですよね。

G:

なるほど。そういうことができていると、こういう風になるんですね。

片渕:

それの最たるものがこの作品なんです。

G:

そして、形にしようと思うと調査がドミノ倒しというか、芋づる式になってくるんですね。

片渕:

だから、僕の仕事場には本がたくさん並んでいますが、あの本を全部読んだのかというと、読むわけがないんですよ。

G:

あはは(笑)

片渕:

だけど、「分からないこの一点」がこの本にはあるんじゃないかと思って買ってきているので、大事な1行とか2行は読んでいます。

G:

必要なものはきっとそこにあるだろうということですよね。

片渕:

必要なものが載ってそうな本であっても、実際には必要なものが載っていないこともありますが(笑)、「この一点」を調べたくて買った本があるわけです。「全部読めばその中に何か書いてある」ではなくて、例えば「強制疎開が呉で始まったのはいつ、どこから」とか、そういうことを調べるために「特定のポイントだけ読みたい」と、そういう目的で集めた本ばかりですね。

G:

デタラメに資料を集めて繋ぎ合わせるのではなくて、必要に駆られてこういう風にやっているという感じでしょうか。

片渕:

一番最初はもっと総論的なところから入って、段々分からなくなってきたら、「この本にはそういう1行が載っているに違いない」ということになってきますね。

G:

コラムで目立ったのは「本で調べた」ということで、インターネットを活用して調べ尽くして、全然出てこなかったんだなというのが読んでいて分かります。

片渕:

インターネットではあまり出てこないですね。インターネットは誰かの興味が入っているので、興味の抱き方がそんなに真正面からではない感じがします。呉の空襲に遭った当事者の手記を読むと「当日の対空砲火の煙は色とりどりだった」と書いてあるんですよ。これは、その日やってきたアメリカ軍のパイロットの手記でも同じように「色とりどりだった」と書いてあるんです。ただし、どちらも「色とりどり」なんですが、何色と何色だったというのは合致しないんですよ。しかもそれが二人ではなくもっと何人もいて、茶色と書いている人もいるし紫と書いている人もいるし、赤もピンクもいました。本当は何色なのかということで調べを進めたところ、日本がどれぐらいの技術水準を持っていたのかということを戦後にアメリカ海軍の人が来て調査をするんですが、その英文レポートの中に「カラーバーストプロタクタイル」についてのレポートがあって、「空中で爆発して色を染めるための染料が5種類ある」と書いてあるんですよ。白黒も合わせると、全体で6色の対空砲火があったというわけです。

G:

色とりどりにする理由は何だったのですか?

片渕:

これは、軍艦がどの対空砲火が自分の撃ったものかを識別するためです。呉の軍港には多数の軍艦がいて密集しているので、色を分けないと自分がどこへ撃ったかわからないので、色とりどりになるんです。ところが、陸上砲台は白と黒しか持っていないんです。つまり、日本の他のところでは色とりどりにはならず、呉だからこそ色とりどりだったというわけです。

G:

いろいろと分かるものなんですね。

片渕:

それがわかったときに、一つ腑に落ちた感じがします。

G:

理由があるものなんですね。

片渕:

腑に落ちてくると、色とりどりの煙を見ているすずさんの心情がそこで初めて分かるんですよ。空襲に実際に遭った人は「敵機が綺麗じゃった」と言うんです。銀色でピカピカして美しかったと。恐ろしいものが来たという意識はもちろんあるけれど、非日常がやってきた感じなんですよね。我々は今、日常を描こうとしているわけなので、そこに非日常がやって来たのだとしたら、非日常がどんな姿を取っているかが大事じゃないですか。「あぁ、6色の煙という姿なんだ」と分かったら、この場合は「じゃあそれを見た時にすずさんはどう思うのだろう」という風になっていきます。すずさんの中の、日常を営んでいる部分ではない何かが引き出されるとしたら、それは何なんだろうという風に、それをもう一度「すずさん」というものの上に絡めてあげる感じです。

G:

それがないと心情が描けないということになってきますね、何を考えているのか分からないと。

片渕:

状況を描けたとしても、それは「世界」を描いているだけで、その片隅に立っているすずさんを描いたことにはならないです。

G:

それぐらい考えないといけないんですね……。こうやって話を聞くと「あぁ、なるほど!」という感じがします。あれだけたくさんのものがないと、ここにたどり着けない。

片渕:

そうなんですよ。全部絡まったとき、最終的にたどり着きたいのはすずさんです。僕の目標は一つで、街をリアルに描くのも、作画のいろいろな日常生活の芝居を丁寧に描くのも、すべてはすずさんの日常性、非日常性を描きたいということだと思います。

G:

それは今回に限らず、今まで監督した作品は基本的にそういう路線というか方針みたいなものがあるのでしょうか。

片渕:

「BLACK LAGOON」だと、原作にはないけど、「ロックくんはいつも髪の毛がきれいに整っているけど床屋はどうしているのかな」とかそういうところにいってしまうわけです。

G:

考えるか考えないかというところですが、それをやろうとするとかなり時間や労力がかかることになりますよね。

片渕:

「この世界の片隅に」はそういう意味で言うと、絵コンテがそうした具体的なものを定着させる作業だったので、いろいろなものを持ち込むという作業は2012年ぐらいまででほとんど終わっていたと思います。あとは、その上で更に細かいことが分かったり付け加えて分かってきたことや、もっと具体的に広島のある街角のこの建物を描きたいというものに対するアプローチがありました。

G:

なるほど。コラムではロケハンについて「血反吐を吐きそうなぐらいの強行軍を何度も繰り返してやってへとへと」と書いてあるのに「楽しいよね」とも書いてあって、苦しいのにそれを楽しんでいるのかな?と思ったのですが……。

片渕:

普段はずっと自分の仕事場にこもっている仕事ですから、外へ出てフィールドワークをやれるのはすごく楽しいです。

G:

フィールドワーク。確かにロケハンはフィールドワーク的な感じですね。

片渕:

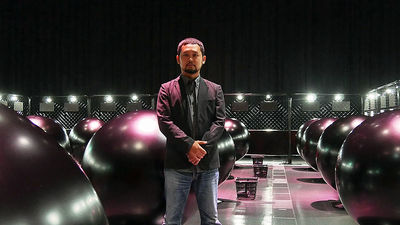

外で仕事ができるということですからね!ちょうど、今日は話をしながら写真を撮ってもらっていますが、実はカメラ目線ができないんですよ。「カメラ目線ください」と言われても、目があまり上を向かなくなっていて。これがなぜなのかといえば、ずっとモニターを見て仕事をしていたら一点をずっと見ることになるので、眼球を動かす筋肉がおかしくなっているせいです。

G:

なんと……。

片渕:

だけど、外で仕事をしている限りそんなバカなことにはならない(笑) なので、こうして宣伝活動でも外に出られるというのは、基本的には嬉しいんです。

G:

そうなんですね。Twitterもかなり更新頻度が高いですが、あれも楽しい部類に入るのでしょうか。

片渕:

もちろん(笑) だって、アニメーションに限らず映像を作るということは孤独です。どう受け止められたのかが分からないんですよ。僕はテレビアニメより映画の方が好きなのですが、それは映画館に行ったらお客さんがいるからです。「あ、ここで鼻すすっているんだ」とかが分かるし、帰り際に「ありがとうございました」と言うと「良かったです」とか言ってくれて、どこが良かったのかと言うような話もできるじゃないですか。リアクションがそういう形であるとすごく面白いです。「マイマイ新子と千年の魔法」では、貴伊子ちゃんが引っ越してきて駅で降りたシーンで、ちらっとスカートの下にシミーズが見えるアングルがあるんです。作品の舞台になった山口県の防府で上映したときに、貴伊子ちゃんと同い年ぐらいの60代の女性が来て「あそこでシミーズが見えたのが良かったです。私たちにとってはシミーズはお金持ちにしか買えない憧れだったんですよ。よくぞ描いて下さいました」と言って下さったんです。シミーズのああいう描き方って、昔の漫画とかだとちらっとシミーズが見えてしまうというのが常套手段としてあるわけなんですけど、そこでお客さんの方から積極的に意味を捉えてくれていたんです。これは「あぁ、良かった」と思うじゃないですか。だから、これはとても大事なことなんです。自分の映画を見てもそう思うんですが、自分の見ている映画と人の見ている映画は絶対同じなわけがないんです。自分の中にある記憶や経験は、隣の人の記憶や経験は違うので、同じものを見ても違う様に感じるはずだから、究極的には我々は映画で何も作れないんです。

G:

何も作れないというと?

片渕:

お客さんがどう反応してくれるかがそれを決定すると思うんです。「『この世界の片隅に』はこういうことが書いてあるんですよ」とこちらが説明するのでは話にならなくて、「あぁ、こういうことが書いてあるんですね」とお客さんに思ってもらったときに完結するのだと思います。

G:

なるほど。

片渕:

そうだとしたら、その結果が一番端的に得られるのが実はTwitterなんです。

G:

あはは(笑) 映画館であり、Twitterであると。

片渕:

試写会を観た人の反応とか、マスコミ試写をずっとやっていてすごく面白かったです。自分では絶対出て来ない言葉が連ねられている。

G:

先ほど、作品を作っていると孤独だというのがありましたが、その孤独な状態はどの様に乗り越えているのでしょうか。

片渕:

本当に、こうやってリアクションを得ることだと思います。Twitterがない時代は皆さんが書いているブログなどをチラチラと見たりしていたのですが、そこで「今日テレビアニメでこういうのを見た」「展開はこんな感じだった」と、僕が担当した話に触れたものがあったんですが、その感想の言葉に僕が絵コンテに入れたト書きとまったく同じ言葉を書いている人がいたんです。

G:

そういうことがあるんですか!?

片渕:

あったんです。ト書きは絶対に画面に映らないのですが、同じ文言で書いてあるのを見たときに、「伝わった……!!」と思いました。作品は「あずきちゃん」でしたね。

G:

それを見たときはどんな気持ちになりましたか?

片渕:

すごく救われました。「俺は孤独じゃない!一人じゃない!」と思いました(笑)。それに、そんなところまで伝わるのかと驚きましたし、「伝えるのは面白い仕事だな」とも思いました。こうのさんの漫画にはこういうことが描いてあるとか、広江さんの漫画にはこういうことが描いてあるというのを、ある種、伝導師の様に伝えることも一つの仕事だったりします。

G:

なるほど。これが最後の質問になりますが、「1300日の記録」第95回で、「ちびまる子ちゃん」をやっているころの話として「そのうちに仕事のほとんどがマンガ原作のものばかりになってきて、制作から、『実力が足らなくてあまりレイアウト能力のない原画マンばかりで編制しなくちゃならないので、できるだけ原作のコマのコピーで絵コンテを組み立ててもらえないでしょうか?』という泣きが入るようにまでなってしまう。原作の絵をそのままなぞってレイアウトにしなくては完成させられない、というのだった。そうした情けなさ過ぎる実情はさて置く。さらには、原作そのままでなければお客から文句が来るという風潮にもなってしまうのだが、それについてもさて置かせてもらう」と書かれています。文章は、池田宏さんから大学で習った「原作や脚本はアニメーションを作るにあたっての土台なのであり、じゅうぶんに考えて改変していかなくてはならない」へと続きますが、片渕監督としてはどういったものを理想だと考えているのでしょうか。

片渕:

漫画原作であれば、そこには読者が存在しているわけです。でも、読者がアニメに求めている絵というのは「原作丸写し」ではない場合もあるじゃないですか。それを汲み取った上での「描く能力」だと思っているのですが、そこまでの術力がないからといって「原作を丸ごとコピーしてなぞればいいや」というのは違うのではないかと思います。僕は池田さんが言うような「全面的に改変する」ということが自分の作家性ではないと思っているんですよ。原作の中にこういうことがあるのだ、ということを汲み取って、その上でそれを再構成するのが自分の仕事としてであったりとか、仕事の能力の発揮しどころだと思っているので、その「汲み取る」という作業が大事なんじゃないかなと思います。

G:

なるほど。

片渕:

こうのさんは、のんさんが担当したすずさんの声を聞いて「すずさんはあんなに素直な子じゃないのに」と言っていました(笑) だけど、あの原作を読んだらどう見てもすずさんは素直なんですよ。

G:

確かにそうですね。

片渕:

その瞬間に「こうのさんはどこかですずさんに自分を投影しているんだな」と、やっと分かったんです。自画像だから、あんなに可愛らしくてのどかで素直なだけではなく、陽気ではないもっとネガティブな部分を抱えているんだと、自身を投影しているんだなと。だけど、「そういうこうのさんも素直なんですよ!こうのさんが自身の中にいろいろな自分としての思いを持っているだけであって、僕たちはこうのさんをこういう風に見ていますよ!」と僕は反論したい(笑) これは僕のある種の作家性というか、表現者としてこういうところを表現したいというところだったりします。

G:

なるほど。本日はありがとうございました。

映画「この世界の片隅に」は11月12日公開です。なお、映画の公開を記念して片渕監督、さらに原作者・こうの史代さんも出演して「ネタバレ爆発とことんトーク!」イベントが2回にわたり開催されます。11月20日(日)が東京・新宿ロフトプラスワン、11月24日(木)が大阪・LOFTプラスワンWESTで、また片渕監督と作画監督・松原秀典さんが出演の「ここまで調べた『この世界の片隅に』その調査・考証の全て!?」が12月11日(日)に阿佐ヶ谷ロフトAで開催されます。料金はいずれも前売りが1500円、当日が1800円です。映画が一般公開されてから開催されるイベントだということで、「公開した今だからこそ聞けるあんな話、こんな話」が出てくる予定。「この世界の片隅に」をとことん語り尽くす一夜となるので、気になる人はぜひ参加してください。

©こうの史代・双葉社/『この世界の片隅に』製作委員会

・関連記事

たった8日で2000万円を集めたアニメ映画「この世界の片隅に」は一体何がすごいのか? - GIGAZINE

制作中のアニメ映画「この世界の片隅に」、制作支援のクラウドファンディングが2日で目標の50%達成 - GIGAZINE

監督自らが映画の舞台を案内してくれる「マイマイ新子探検隊」に参加してきた~午前編~ - GIGAZINE

映画「マイマイ新子と千年の魔法」と同じように、周防国衙跡でポン菓子を作ってもらって食べてみた - GIGAZINE

監督自らが映画の舞台を案内してくれる「マイマイ新子探検隊」に参加してきた~午後編~ - GIGAZINE

・関連コンテンツ